-

Cinéma & Série TV

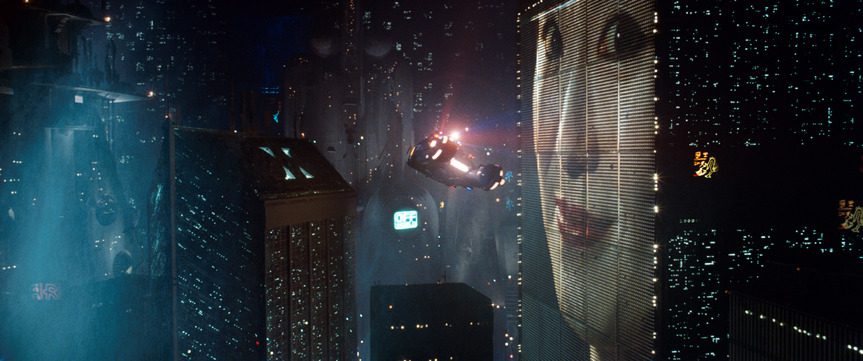

I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.Suivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page FacebookSuivez sur Twitter :

-

Par Nicolas Winter le 3 Juin 2017 à 15:10

Triste destin que celui de la franchise Pirates des Caraïbes. Ce coup de poker des studios Disney en 2003 qui tentent alors d'adapter une attraction-phare du parc devient un énorme succès. Forcément, deux suites sont mises en chantier, Le secret du coffre maudit et Jusqu'au bout du monde, toujours sous la direction de Gore Verbinski mais qui finit clairement par épuiser le filon avec un épisode trois poussif. Malgré le départ du créateur de la trilogie, la production choisit de remettre le couvert en confiant le quatrième volet à Rob Marshall. La Fontaine de Jouvence s'avère logiquement un échec artistique quasi-total. Malgré tout, le public suivant, un cinquième film est mis en chantier. Cette fois, le métrage est co-réalisé par les réalisateurs norvégiens Joachim Rønning et Espen Sandberg à qui l'on doit Kon-Tiki mais aussi Bandidas. Difficile donc de soulever un véritable enthousiasme pour cette énième aventure malgré la présence inattendue de Javier Bardem. Ne serait-il pas temps de couleur le Black Pearl ?

Difficile de se voiler la face, ce nouveau volet de Pirates des Caraïbes n'a plus la fraîcheur d'antan. En effet, on marche en territoire connu avec malédictions, moussaillons, canonnades, couple d'amoureux, abordages, singes voleurs, Jack Sparrow et autre Barbossa. A priori rien de nouveau sous le soleil. Cependant, les cinéastes étant certainement bien conscients de cet état de fait, capitalisent justement sur ce qui a fait le succès de la franchise à ses débuts. La Vengeance de Salazar (en réalité Dead men tell no tales, mais les français adorent les titres moisis, c'est bien connu) s'ouvre donc de façon très semblable au premier opus en misant tout, ou presque, sur un côté aventure décontractée qu'il fait assez plaisir de retrouver. Le ton mystérieux est là, Jack Sparrow égal à lui-même (bien que le personnage commence à lasser) et surtout les réalisateurs norvégiens nous présentent Salazar. Très (très) loin du fade Barbe Noire, le grand méchant interprété par un succulent Javier Bardem bénéficie non seulement d'un background efficace mais également de superbes effets spéciaux qui, sans égaler la perfection graphique du Hollandais Volant, renvoie à l'équipage maudit du Secret du coffre maudit.

En s'ouvrant sur une séquence d'action drôle et impressionnante à souhait, La Vengeance de Salazar réjouit. Certes, on le savait en entrant dans la salle, on ne trouvera rien de véritablement nouveau là-dedans mais au moins Joachim Rønning et Espen Sandberg ont-ils la bonne idée d'offrir un divertissement le plus proche possible des origines. On évite évidemment pas les défauts comme celui du couple formé par Brenton Thwaites-Kaya Scodelario, copie à peine masquée de celui d'Elizabeth et Will, ou le manque cruel de scènes véritablement épiques. Mais ce cinquième volet a pourtant bien des choses à proposer. A commencer par un antagoniste puissant au navire franchement excellent, et surtout, comme on le disait plus haut, d'un background qui fait plaisir et sort des ornières habituelles. De même, l'humour, malgré quelques errements, s'avère globalement meilleur avec quelques blagues franchement drôles (l'astrologue putative). Saluons enfin quelques séquences qui sortent du lot comme le combat sur les canons, la libération de Jack ou encore le cambriolage. Tout cela sur une bande-son dans la droite lignée des autres opus et, donc, excellente.

Plus court que tous les autres volets précédents, La Vengeance de Salazar n'a pas le temps de faire bailler son spectateur comme pouvait le faire Jusqu'au bout du monde ou La Fontaine de Jouvence. Mieux même, les deux réalisateurs tentent de rattacher les wagons de l'histoire de la trilogie originale pour lui donner un épilogue qui, s'il semble un peu téléphoné, n'en demeure pas moins touchant. Reste alors le cas de Jack Sparrow interprété par un Johnny Depp égal à lui-même qui finit, simplement par agacer. Pas que le personnage en lui-même soit mauvais - il a été brillantissime par le passé - mais il est l'exemple même du héros usé jusqu'à la corde et dont on connaît chaque réplique. C'est pourquoi la séquence si contestée du flash-back s'avère une excellente idée. Elle permet de montrer quelque chose de neuf à propos de Jack tout en achevant en un certain sens sa légende. Espérons simplement qu'il s'agisse là de la dernière apparition de l'excentrique pirate des caraïbes.

Surprenant par sa volonté affichée de revenir aux sources d'une saga passablement essoufflé, Pirates des Caraïbes 5 se hisse au rang des bons divertissements. En tentant de se faire plus léger, plus rythmé, plus esthétique et surtout de rassembler les personnages des premiers volets, le long-métrage de Joachim Rønning et Espen Sandberg offre une fin satisfaisante aux aventures de Jack Sparrow. Du moins, on l'espère.Note : 6.5/10

Meilleure(s) scène(s) : Le cambriolage

Suivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page Facebook

Suivez sur Twitter :

7 commentaires

7 commentaires

-

Par Nicolas Winter le 23 Mai 2017 à 11:42

Le réalisateur franco-belge Fabrice Du Welz, à qui l'on doit des pépites horrifiques comme Alléluia ou Calvaire, se tourne aujourd'hui vers Hollywood. Si l'on sait très bien que ce milieu a une fâcheuse tendance à broyer les cinéastes devant des impératifs budgétaires et scénaristiques, on est tout de même heureux de voir Fabrice revenir derrière la caméra pour s'essayer à un genre radicalement différent, celui du revenge movie. Dès la première bande-annonce le ton est donné, Message from the King ne va pas faire dans la dentelle et c'est tant mieux. Avec un casting aux petits oignons qui regroupe Chadwick "Black Panther" Boseman, Teresa Palmer, Luke Ewans ou le trop ignoré Alfred Molina, on peut dire que Du Welz sait s'entourer. Reste maintenant à voir comment il va gérer le changement d'univers et son passage à Hollywood.

Première bonne chose, Message from the King n'est pas là pour ergoter pendant des heures, à peine commencer que l'on plonge déjà dans l'intrigue, tout à fait simpliste d'ailleurs : Jacob King débarque à Los Angeles pour retrouver sa sœur Bianca qui lui a laissé un message de détresse sur son répondeur quelques jours plus tôt. Il ne dispose que de quelques centaines de dollars, d'un sac de vêtements pour sept jours. Du Welz pose les bases en quelques minutes et s'intéresse ensuite à son histoire de vengeance. Le métrage va droit au but, fonctionne d'abord comme une enquête pour rapidement suivre les traces d'un vigilante-movie à l'ancienne. Chadwick Boseman, impressionnant de bout en bout, trouve en Jacob King un personnage excellent que Du Welz laisse à moitié inexploré jusqu'à la toute fin de son métrage. Le spectateur ne connaît pas Jacob mais comprend vite que ses origines sud-africaines en font quelqu'un d'autrement plus dangereux et déterminé que des gangsters américains lambda. De Boseman se dégage une aura de charisme brutal mais aussi une sympathie instantanée envers un homme qui tente de faire justice sans chercher à excuser ou minimiser. C'est certes assez basique mais diablement efficace.

Malheureusement, qui dit revenge movie dit scènes de combat...et là, Fabrice Du Welz montre ses limites de metteur en scène. En effets, les affrontements sont le plus souvent brouillons et parfois carrément illisibles. Si l'on excepte l'idée de la chaîne de vélo (qui renvoie en un sens au marteau de Old Boy, chacun ses goûts), l'action dans Message from the King s'avère simplement ratée. A côté de ce défaut ennuyeux, le film accumule les bonnes idées. La première étant de faire de Los Angeles un endroit crade et violent où les rêves des jeunettes en quête de gloire se brisent sur les rochers de la réalité américaine. Bianca en est le parfaite exemple et le fait même de la rendre aussi peu sympathique permet au film de donner une dimension d'autant plus poignante à la relation Bianca-Jacob. Jacob venge un souvenir plus qu'une réelle personne, il venge sa petite sœur du Cap et pas la droguée paumée de Los Angeles. Sous la caméra de Du Welz, la Cité des Anges adopte un aspect tout à fait repoussant où la richesse n'est qu'une façade, où le mal rode dans les coins. De ce côté-là, le cinéaste n'a rien perdu de son talent de mise en scène.

Enfin, on peut regretter la simplicité extrême de l'histoire qui, s'il on y réfléchit bien, tient sur un timbre-poste plié en quatre. Cela semble pourtant renouer avec les revenge-movie old school des années 80-90 mais peut très certainement décevoir des gens habitués à des joyaux noirs ultra-fouillés comme Old Boy ou Lady Vengeance. Cette caractéristique d'uppercut de Message from the King s'avère donc à double-tranchant. Reste que le métrage arrive à éviter certains clichés inhérents à ce type de film, comme l'histoire d'amour qui, cette fois, n'en sera heureusement pas une. Malgré la volonté de Fabrice de toujours vouloir investir tout son être dans ses films (cf. Interview), on se rend compte que Message from the King reste tout de même assez loin de la qualité de ses autres long-métrages, plus étranges, plus audacieux et, simplement, plus personnels.

Direct, sec et sans pitié, Message from the King tient ses promesses. Emporté par un Chadwick Boseman impeccable dans un Los Angeles magnifiquement capturé par Fabrice Du Welz, le film est aussi simple qu'efficace tout en se permettant quelques subtilités bienvenues.

On attend maintenant le retour du réalisateur dans un domaine plus personnel et forcément plus captivant.Note : 7/10

Meilleure(s) scène(s) : La scène de la morgue

Suivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page Facebook

Suivez sur Twitter :

2 commentaires

2 commentaires

-

Par Nicolas Winter le 18 Avril 2017 à 15:56

Pour adapter son roman autobiographique, le chanteur Grand Corps Malade décide d'appliquer l'adage qui dit que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tout de même épaulé par son ami Mehdi Idir - réalisateur des clips du chanteur -, le français Fabien Marsaud met en scène Patients, long-métrage à propos de sa rééducation suite à un accident dans une piscine qui lui a presque fait perdre totalement l'usage de ses jambes et qui l'a mené à mettre fin à sa pratique du basket. Pour se faire, il recrute un casting de jeunes acteurs et donne son propre rôle à Pablo Pauly qui va de ce fait porter tout le film (ou presque) sur ses épaules. Reste maintenant à savoir si Grand Corps Malade réussi son pari de passer derrière la caméra.

On ne reviendra pas sur l'histoire puisqu'il s'agit en réalité de celle du chanteur avec des noms différents. Rappelons juste que l'on suit la difficile rééducation de Benjamin, un jeune qui doit tout réapprendre suite à un accident dans une piscine. Le but de Patients n'est cependant pas tant de dresser le portrait d'un homme que celui plus ambitieux, et certainement plus original, de décrire le milieu des soins de suites et réadaptation. Par le regard de Benjamin puis de ses amis, le spectateur découvre un univers médical un peu différent de la norme habituelle et certainement bien plus réel que les conceptions aseptisées que l'on peut trouver ailleurs. Grand Corps Malade évite deux des principaux pièges de ce genre d'entreprise : il conserve une certaine forme d'humour sans cependant effacer toute trace dramatique...et il reste sobre sans chercher à tirer à tout prix des larmes au spectateur.

Alors que l'on ne s'y attendait pas du tout, Patients s'avère un film humble qui sait parler du handicap sans verser dans les excès de misérabilisme ou au contraire de bienveillance que l'on aurait pu craindre. Il ne rechigne pas à parler de la vérité du handicap avec les lavages évacuateurs, l'impossibilité de se nettoyer seul ou de manger seul, mais il le fait avec une sincérité omniprésente. Quand le long-métrage montre l'absurde du comportement de Jean-Marie, c'est pour mieux faire comprendre par la suite qu'il n'est pas vraiment méchant...il est juste comme ça. Du coup, on en rigole bien plus facilement. De même, les relations qui se nouent entre Benjamin et ses potes, tous issus de la banlieue, se révèlent nuancées et équilibrées évitant la plupart du temps de tomber dans la caricature maladroite. De ce fait, le long-métrage apparaît comme éminemment sincère, davantage encore qu'un Intouchables.

Sur le plan des défauts, il faut pointer la longueur certainement un peu excessive de Patients au regard de son sujet. En voulant uniquement traiter l'environnement de la rééducation, Marsaud a une excellente idée mais il ne peut éviter une certaine lassitude du spectateur. Certes, on peut aussi arguer que c'est aussi le but, faire ressentir la lenteur du processus de réhabilitation...Pourtant, on finit un tant soit peu par tourner en rond. Heureusement, le ton d'une grande justesse adopté par le métrage sauve le film du ratage, lui donnant au contraire un capital sympathie énorme. Il faut dire que Pablo Pauly assure dans le rôle de Benjamin et que le refus de faire de son récit un tire-larme facile aide à s'identifier au personnage.

Enfin, il faut reconnaître le mérite de Grand Corps Malade qui propose une mise en scène sobre et efficace, ne tombant pas dans l'excès ou le tape à l’œil. Certains choix de musiques sont discutables (même si celles-ci s'incluent parfaitement dans le monde social décrit...) ainsi que certaines scènes finalement très clipesques, mais il faut saluer le recours au silence plutôt qu'à une musique pesante dans les scènes émouvantes. En ce sens, on peut vraiment dire que le jeune réalisateur réussi à raconter quelque chose de touchant sans tomber dans l'excès bien connu du cinéma français populaire habituel. Au fond, mis à part un sous-texte social un peu maladroit (le film n'a ni la place ni l'intelligence nécessaire pour s'intéresser véritablement au sujet), Patients parle avec brio du courage, de l'abnégation, de la persévérance et du regard de l'autre quand on est handicapé. Rien que pour cela, le métrage mérite que l'on s'y attarde.

Petite surprise de ce début d'année 2017, Patients permet à Grand Corps Malade de parler avec sincérité de son histoire tout en évitant un pathos que l'on pensait inévitable. Drôle et touchant, le long-métrage n'a pas à rougir de la concurrence, au contraire.

Note : 7/10

Meilleure scène : Le premier jour en rééducation et l'arrivée de Jean-Marie.

Suivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page Facebook

Suivez sur Twitter :

3 commentaires

3 commentaires

-

Par Nicolas Winter le 8 Mars 2017 à 22:41

Après un dernier long-métrage plutôt décevant, Midnight Special, l'américain Jeff Nichols s'éloigne du cinéma de genre pour s'intéresser à un fait historique autour de la ségrégation raciale aux Etats-unis. De nouveau sur les marches de Cannes en 2016, le cinéaste y présente Loving, histoire d'amour et combat pour l'égalité dans une Amérique des années 60 où certains états tels que la Virginie rejette l'existence d'unions mixtes entre blancs et personnes de couleurs. Malgré un accueil tiède sur la Croisette, le long-métrage a permis à l'actrice Ruth Negga (récemment aperçue dans Preacher) de décrocher une nomination à l'oscar de la meilleure actrice. Il était donc temps de découvrir si Nichols pouvait renouer avec la réussite...

Bâti comme un biopic mais cette fois consacré au combat juridique - et moral - d'un couple dit "mixte" dans l'Amérique des années soixante, Loving s'intéresse plus précisément à Mildred et Richard Loving qui décidèrent de se marier malgré l'interdiction faîtes à ce genre d'union dans leur état de résidence, la Virginie. Immédiatement arrêtés et mis en accusation, les Loving devront mener un combat éprouvant pour gagner le droit de revenir sur la terre qui les a vu naître. Symbole des lois raciales qui avaient alors encore cours dans certains états, l'affaire Loving contre la Virginie fut l'étape décisive qui décida du droit au couple mixte à exister partout aux Etats-Unis suite au jugement du 12 juin 1967 rendu par la Cour Suprême américaine. Devant ce fait historique archi-connu, Jeff Nichols tente donc de rendre honneur au couple Loving et à son combat.

Incarnée par Ruth Negga, que l'on sent d'ailleurs très investie dans son rôle et qui fait ici oublier sa prestation douteuse de Preacher, et Joel Edgerton, beaucoup trop monolithique dans son jeu d'acteur quant à lui, le couple Loving a toutes les cartes en mains pour nous émouvoir. Il s'agit tout de même d'une histoire d'amour interdite et tragique dont l'intensité va finir par triompher d'une des lois les plus injustes des Etats-Unis de l'époque. En ajoutant à cela que Jeff Nichols sait d'ordinaire très bien gérer l'intimité de ses personnages et les bouleversements qu'ils affrontent - il suffit de revoir l'excellent Mud ou le chef d'oeuvre Take Shelter pour s'en convaincre -, Loving ne pouvait être qu'un grand film.

Sauf qu'il ne l'est pas. Loving fait parti de cette malheureusement catégorie de films qui manquent leur objectif. Pour tout dire, Loving s'avère un film raté.

Parce que là où l'on devrait se retrouver devant une histoire d'amour qui nous prend aux tripes et/ou un combat juridique qui se fait de plus en plus poignant, Nichols choisit la sobriété envers et contre tout. Ce qui dessert totalement son sujet et ses personnages. Jamais le spectateur ne sentira l'intense amour des Loving devant une mise en scène d'une extrême discrétion et des acteurs dont le jeu s'efface totalement. Quand en face American Honey bouillonne d'émotions et brûle d'amour, Loving se révèle un objet filmique élégant mais totalement froid au cheminement balisé et un poil longuet. On assiste à une histoire certes importante au sujet passionnant mais traitée avec une telle distance qu'on ne se sent jamais impliqué. Il faudra attendre les quelques minutes d'écran d'un Michael Shannon toujours aussi génial pour réchauffer un tantinet cet amour devenu de glace.

L'échec de Loving est d'autant plus dommage qu'il ne peut pas légitimement être qualifié de mauvais film. Jeff Nichols reste un excellent metteur en scène avec l'élégance qu'on lui connaît, Ruth Negga et Joel Edgerton tente de faire passer ce qu'ils peuvent dans les limites du cadre imposé par le cinéaste...et le sujet surtout reste quelque chose de fort, d'important. C'est juste qu'on ne sentira jamais germer la colère légitime qu'une telle histoire devrait soulever, ni même l'empathie qu'elle devrait susciter. Ajoutons à cela que le film prend un temps fou à aller à son but principal (l'affaire devant la Cour Suprême) et l'on ne peut que constater l'échec de Nichols, cette fois-ci bien plus évident que pour son tiède Midnight Special qui laissait déjà entrevoir nombre des tares de Loving...

Nouvelle déception, et non des moindres, dans l'oeuvre du jeune réalisateur, Loving prouve que le ton d'un film a une importance cruciale pour son bon fonctionnement. Froid, presque clinique, le long-métrage de Jeff Nichols laisse le spectateur sur le bord du chemin admirant avec respect la tentative mais ne pouvant que constater l’évidence : Loving passe totalement à côté de son sujet.

Note : 4.5/10

Meilleure scène : Michael Shannon qui photographie les Loving

Suivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page Facebook

Suivez sur Twitter :

2 commentaires

2 commentaires

-

Par Nicolas Winter le 18 Février 2017 à 17:32

On ne présente plus Martin Scorsese, réalisateur américain incontournable à la carrière jalonnée de grands films inoubliables. Trois ans après Le Loup de Wall Street, Scorsese revient à un genre plus sage, celui du récit historique. Avec Silence, projet de longue date du cinéaste, il adapte le roman éponyme de Shusaku Endo se déroulant dans le Japon du XVIIème siècle en proie aux persécutions de la minorité chrétienne. Emmené par Andrew Garfield - décidément très en vogue ces derniers temps puisqu'il était également à l'affiche du Hacksaw Ridge de Mel Gibson - et Liam Neeson, Silence se penche sur la question de la foi. Superbement ignoré à la prochaine cérémonie des oscars, le long-métrage n'a pourtant pas à rougir de la concurrence. Sur près de 2h40, Martin Scorsese nous transporte dans le temps pour revivre le chemin de croix du père Sebastião Rodrigues.

Silence n'a cependant rien d'un film facile, à l'image des souffrances endurées par les chrétiens de cette sombre période. Immédiatement, Scorsese affirme sa maîtrise absolu sur le plan formel par une introduction dans les brumes de toute beauté. La voix-off, omniprésente de bout en bout, nous fait pénétrer dans l'esprit torturé des différents prêtres qui traversent le film. C'est avec le père Ferreira que l'on commence Silence mais c'est rapidement avec le père Rodrigues que l'on continue à explorer ce Japon effrayant. Bien décidé à éradiquer la religion chrétienne de leur île, les autorités japonaises, menées par l'impitoyable inquisiteur Inoue, vont torturer les croyants mais également les prêtes. Leur but est simple : l'apostasie. Réduire au néant le culte chrétien et restaurer la tradition. Au milieu de ce carnage abominable, Les pères Rodrigues et Garupe débarquent du Portugal pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, dont on dit qu'il a apostasié et qu'il vit désormais comme un authentique japonais. Confronté à l'immense souffrance des chrétiens de l'île, Rodrigues et Garupe vont durement éprouvés leur propre foi.

...Et le spectateur aussi. Silence n'est pas le Loup de Wall Street. Il n'est pas un film facile d'accès ou même divertissant. Silence est une épopée introspective dans la tête du père Rodrigues. Scorsese livre un métrage à la fois bavard - par l'intermédiaire des voix-off - et taiseux - par l'absence de dialogues entre les personnages à l'écran une bonne partie du temps. Il raconte le chemin de croix à la fois d'une figure christique et d'un avatar de Pierre (qui renia le Christ justement). Le père Rodrigues (et par extension le père Ferreira) synthétise en eux une bonne part de ces deux personnages bibliques et incarnent à eux seuls la souffrance des chrétiens de l'époque mais également le dilemme théologique qu'est celui de renier sa propre foi. Sur près de 2h40, Silence prend donc un temps fou (certainement trop long par ailleurs) pour raconter, en somme, la souffrance morale et physique.

Pour se faire, c'est Andrew Garfield qui va tenir le film sur ses épaules. Tout le long-métrage s'intéressant au calvaire enduré par le père Rodrigues, la prestation de Garfield devient dès lors essentiel. Peut-être un peu trop jeune encore pour ce rôle (qu'on aurait en fait bien plus imaginé pour son partenaire sous-exploité à l'écran, l'excellent Adam Driver), l'américain s'en tire plutôt bien parvenant même parfois à susciter de vrais instants d'émotions (on pense à la séquence de la plage ou aux Adieux à Mokichi).A l'instar de ce héros, le film de Scorsese fait souffrir le spectateur. Il est lent, répète sans cesse la torture et la souffrance, et ne semble jamais vouloir dévier de cet axe de réflexion. Pour cause d'ailleurs, puisque tout l'histoire elle-même parle de résilience, de courage et de lutte spirituelle.

Il faut donc immédiatement avouer que si le sujet ne vous passionne guère de base, Silence sera certainement une épreuve pour vous. Cependant la mise en scène toujours aussi épatante de Scorsese ainsi que sa reconstitution minutieuse du Japon de l'époque forcent le respect. Silence nous embarque dans un autre temps, plus noir, plus désespéré mais aussi, et certainement, plus courageux à bien des égards. Authentique leçon de bravoure et d'abnégation, l'histoire de Silence interroge sur la capacité à croire envers et contre tout, sur la persécution des minorités religieuses dans le monde et sur l'universalité des croyances. Il le fait en exposant des choses horribles mais d'où peut jaillir des éclairs de beauté insoupçonnés, comme ces communautés qui n'ont rien mais qui vivent par leur foi ardente, ou ce père qui va tout sacrifier pour sauver les siens. Silence apporte un message fascinant sur la confrontation à Dieu, sur la recherche de sa voix et la solitude de l'homme.

Mais il échoue aussi d'une certaine façon, non seulement dans sa façon abrupte de présenter son sujet - peu nombreux seront les spectateurs à pénétrer l'histoire - mais aussi avec sa profusion de voix-off. Cette dernière reste assez surprenante chez Martin Scorsese qui devrait pourtant être capable de faire passer les émotions de ses personnages ainsi que leurs sentiments sans cette lourdeur didactique parfois lassante. Silence aurait également mérité de franches coupes, ne serait-ce que pour éviter la répétition dont il est victime. Certes le film est à l'image du chemin de croix de son héros mais on l'aurait bien compris au bout de deux heures derrière l'écran. C'est d'autant plus dommage que le long-métrage présente une véritable ambition narrative qui fait du bien, bien davantage en tout cas que le mou et consensuel Sully de Clint Eastwood.

Film clivant mais fascinant, Silence permet d'aborder une autre facette de Martin Scorsese tout en réaffirmant le talent de mise en scène extraordinaire de l'américain. Certainement difficile pour le spectateur lambda, le long-métrage n'en reste pas moins une formidable plongée sur les croyances et la capacité à se battre pour sa foi et les siens. Un chemin de croix qui en vaut la peine.Note : 8/10

Meilleure scène : L'adieu à Mokichi sous la pluie

Suivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page Facebook

Suivez sur Twitter :

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 12 Janvier 2017 à 19:08

S'il existe une chose difficile, c'est de mener à bien un premier long-métrage. La chose est encore plus ardue lorsque l'on est un acteur reconnu qui doit faire ses preuves derrière la caméra. Clint Eastwood ou Ben Affleck en savent quelque chose. C'est aujourd'hui au tour d'un autre grand nom d'Hollywood de tenter de devenir réalisateur : Ewan McGregor. L'acteur britannique recrute Jennifer Connelly et Dakota Fanning (un peu perdue dans l'ombre de sa sœur, Elle Fanning) pour un drame académique sur une famille américaine typique adapté du roman éponyme de l'immense Philip Roth. Cependant, malgré tout le talent d'acteur qu'on lui connaît, Ewan McGregor aura fort à faire pour nous convaincre. Cela même s'il est également l'acteur principal de son film. Que vaut réellement cet American Pastoral ?

Tout d'abord, McGregor choisit d'introduire son film par une histoire annexe à celle de la famille principale. En faisant intervenir un écrivain qui finit par nous raconter le drame qu'a subi les Levov, le réalisateur britannique commet une faute qu'on pourrait dire de didactisme. Quelque soit la raison pour laquelle il fait intervenir ce procédé, il perd la fluidité de son récit dans la prmeière partie et le rallonge de façon tout à fait artificielle. Cette introduction maladroite et assez lourde ne peut cependant pas occulter le fait que d'emblée, McGregor dispose d'une mise en scène élégante, académique certes mais véritablement élégante. Ses plans, ses cadres, tout concourt à nous immerger dans son aventure sans jamais remarquer qu'il s'agit là d'une première fois derrière la caméra. Le vraie problème dans la narration d'American Pastoral s'envole dès que l'on plonge dans l'histoire des Levov.

A ce stade, McGregor acteur tient le film sur ses épaules d'une façon remarquable. En face, Jennifer Connelly rappelle qu'elle est une très grande actrice injustement négligée. Ce que vont traverser Swede et Dawn Levov pourtant n'a rien d'anodin. Nous en arrivons donc au cœur de ce drame familial et, d'une certaine façon, social. American Pastoral raconte comment tout peut s'effondrer pour un couple à qui tout semble sourire. Il le fait en exploitant l'un des aspects les plus redoutables de la société américaine : son fanatisme. Qu'il soit religieux ou politique, le fanatisme américain s'incarne dans la jeune Merry, fille brillante mais influençable et fragile, qui perd pied par les manipulations qu'elle va subir. Avec un simple grain de sable dans les rouages harmonieux de la famille Levov - la vision de ce moine qui s'immole à la télévision - tout vole en éclats.

American Pastoral se retrouve alors en même temps un drame familial poignant magnifié par la prestation de son couple vedette, et une mise en abîme de la fragilité de la société américaine. Ou comment sa propension à l'extrême peut finir par détruire ses valeurs les plus sacrées. Ce qui touche le plus en réalité, c'est la relation entre un père et sa fille, une fille qu'il ne cessera de rechercher jusqu'à la fin et qui, selon toute évidence, est morte sans qu'il s'en aperçoive. American Pastoral parle donc du passage à l'âge adulte, de comment les enfants peuvent aller vers des horizons plus sombres où quoique l'on fasse, on ne pourra jamais les rattraper. A cet égard, American Pastoral reste un grand film triste jusqu'à sa scène de fin magnifique mais tragique en diable. On retrouve dans cette dernière partie la lourdeur didactique imposée par le choix narratif de départ mais la force émotionnelle dégagée amoindrit quelque peu ce défaut.

Pour une première réalisation, et malgré un académisme certain ainsi que des choix narratifs discutables, American Pastoral s'avère un film de qualité. Ewan McGregor assure deux rôles extrêmement difficiles en s'en sortant franchement de belle manière pour accoucher d'un long-métrage poignant et sombre sur les travers d'une société américaine qui n'en a pas fini avec ses vieux démons.Note : 8/10

Meilleure scène : Swede découvrant sa fille en banlieue

Suivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page Facebook

Suivez sur Twitter :

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 8 Janvier 2017 à 18:39

Certains mystères continuent à planer sur le cinéma hollywoodien. L'un des plus impénétrables pourrait être la disparition quasi-totale d'immenses acteurs qui finissent par croupir dans des métrages de seconde zone. Prenons, au hasard, Beauté Cachée de David Frankel (un nom qui ne vous dis rien mais qui est à l'origine Du Diable s'habille en Prada ou encore de Marley et moi), ce film rassemble un casting tout à fait époustouflant avec, en tête, le génial Edward Norton, la formidable Helen Mirren et l'excellente Kate Winslet (on reparlera du cas Will Smith plus tard...). Un trio d'acteurs presque tombés dans l'oubli de façon totalement...incompréhensible. On les retrouve donc au casting de Beauté Cachée, film choral mélodramatique qui, ne le cachons pas, résume toutes les choses détestables de ce sous-genre lorsqu'il est bouffé par le système Hollywoodien. Un résultat d'autant plus pathétique que l'idée de départ, elle, n'est pas forcément mauvaise.

En effet, Beauté Cachée nous parle de la descente aux enfers d'Howard Inlet, chef d'entreprise et publicitaire New-Yorkais, qui n'arrive pas à surmonter la mort de sa fille. Pour l'aider (et aussi un peu pour sauver leurs miches), ses trois plus "proches" amis vont faire intervenir des acteurs pour incarner la Mort, l'Amour et le Temps, des abstractions chères à Howard et auxquelles il écrit depuis un certain temps. Malgré un arrière-goût déjà assez sirupeux (on sent que l'on peut glisser à tout moment dans le tire-larmes facile), le postulat pourrait être intéressant au vu du casting assez hallucinant engagé. Le problème, et on s'en rend compte dès les premiers instants, c'est que Beauté Cachée n'est qu'un projet de commande lambda sans âme, sans talent et bouffé de tous les côtés par des hordes barbares de clichés.

Le problème le plus évident, c'est évidemment le scénario. Tout dans Beauté Cachée est d'une prévisibilité sans nom. A moins d'avoir vécu dans une grotte les dix dernières années et n'avoir jamais vu un seul film mélodramatique, tout se devine à l'avance. Cette incapacité à ménager la moindre surprise aurait cependant pu être compensée par de beaux personnages...et là, c'est encore le drame. Caricatures sur pattes ne servant qu'à s'imbriquer dans un scénario cousu de fil blanc, les héros de l'histoire n'ont en fait qu'une seule facette qui permet d'ébaucher sur chacun d'entre eux une sous-intrigue. De ce fait, les trois amis d'Howard sont liés à l'un des trois acteurs qu'ils engagent et Frankel morcelle son récit pour en faire une sorte de simili-film choral. En anémiant son histoire principal, il se doit donc être d'une subtilité éléphantesque pour tout régler dans le temps imparti. Donc, les acteurs qu'il dirige jouent sans aucune conviction, juste là pour encaisser leur chèque. Tout ce rassemblement de talents pour rien en somme....Arriver à faire jouer de façon totalement oubliable Norton et Mirren reste tout de même un sacré exploit en soi.

Il faut alors reparler du cas Will Smith, un peu sensé être le centre de tout ça. En réalité, Will Smith fait du Will Smith. Depuis un certain temps, celui-ci ne fait que répéter ad vitam aeternam le même rôle larmoyant avec un père qui pleurniche sur son enfant. Will Smith tend à devenir l'empereur du tire-larme facile mêlé à une espèce de cool-attitude qui finit par agacer. Un pur produit Hollywoodien alors qu'il avait à la base un potentiel sympathie énorme. Forcément, Beauté Cachée semble taillé pour lui. Le film s'avère tout à fait incapable de sortir de son carcan de drame affligeant où il faut pleurer mais...quand même à la fin...on doit avoir le sourire parce que même si tu vas crever, même si tu es divorcé, même si tu vas finir vieille fille, même si ta gosse est morte...la vie est pas si mal quoi. Merde, on peut quand même faire des ballades à Central Park et voir des écureuils. Beauté Cachée n'a rien compris au potentiel de son postulat de base et on soupçonne qu'il n'en a jamais rien eu à faire en réalité.

Qu'est-ce qui peut alors rattraper le métrage ? Ce n'est ni la mise en scène banale au possible, ni la musique sans saveur, ni même son pseudo-twist de fin que tout le monde a compris depuis le début. Vous pleurez très certainement devant Beauté Cachée de David Frankel mais pas pour les raisons attendues. On cherche toujours l’intérêt de ce genre de film, à part de payer les impôts de Smith et compagnie.

Note : 1.5/10

Meilleure scène : Euh...

Suivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page Facebook

Suivez sur Twitter :

4 commentaires

4 commentaires

-

Par Nicolas Winter le 1 Janvier 2017 à 16:34

TOP CINE 2016 - JUST A WORD

Ce top a été composé après visionnage de 96 films au cinéma sortis cette année 2016.

10 - Nocturama de Bertrand Bonello

Et si l'on commençait ce top par un film français ?

Nocturama, c'est le dernier bébé de l'excellent Bertrand Bonello qui nous démontre avec brio que le malaise de la société moderne va bien plus loin que ce que constate les journalistes. Après une première partie en apesanteur, Bonello traîne son regard de vieux révolutionnaire déçu sur une jeunesse sacrifiée qui ne sait plus comment exister et combattre. C'est aussi beau que fort et ça prouve que le cinéma français vit encore quelque part !

>>>>> CRITIQUE9 - Ma Loute de Bruno Dumont

Encore un film français ?

Avec Ma Loute, nouvelle dinguerie signée Bruno Dumont, le top 2016 est bien représenté sous nos latitudes ! Accompagné d'une bande de joyeux drilles tous plus loufoques les uns que les autres, Bruno délivre un chant d'amour à sa région du Nord en s'en gaussant à outrance avec une caméra virtuose, un humour improbable et un sens de la mise en scène impressionnant. L'un des films les plus drôles et les plus jusqu'au-boutistes de l'année !

>>>>> CRITIQUE8 - La Tortue Rouge de Michael Dudok De Wit

Le film d'animation à l'occidental est-il mort dans l'ombre de l'anime japonais ?

Avec la fusion de ces deux univers, Michael Dudok De Wit nous démontre qu'il n'en est rien. Petit joyaux brut inattendu, La Tortue Rouge est un monument de poésie muet où la beauté se cache dans la moindre image. Ode à la vie, au temps qui passe, à la nature et tout simplement à l'amour, La Tortue Rouge émerveille de la première à la dernière seconde. Le film d'animation de l'année !

>>>>> CRITIQUE7 - Comancheria (Hell or High Water) de David MacKenzie

L'année 2016 réservait au moins une authentique surprise avec Comancheria de David MacKenzie. L'auteur de Perfect Sense nous offre rien de moins qu'un des meilleurs films de l'année et cela en toute discrétion. Passé inaperçu en salles sauf pour une poignée de cinéphiles avertis, Comancheria revisite le western à la sauce sociale, charge une Amérique en train de se bouffer elle-même et offre un portrait de frères touchant en diable. Une véritable merveille.

>>>>> CRITIQUE6 - The Witch de Robert Eggers

Catégorie injustice, voici The Witch.

Sorti directement en DVD, ce film d'horreur arrive pourtant à mettre une bonne claque à 99% des long-métrages sortis en salles. Dans une Amérique puritaine, une famille va découvrir l'horreur à l'orée d'une forêt pleine de mystères. Avec une économie de moyens tout à fait remarquable, Robert Eggers vous donne la chair de poule en filmant un lapin et un bouc. Redoutablement intelligent et incroyablement mis en scène, The Witch ne laisse personne indemne. Et c'est un premier film...

>>>>> CRITIQUE5 - Jodorowsky’s Dune de Frank Pavich

Après The Look of Silence l'année dernière, c'est cette fois Jodorowsky's Dune qui gagne la place du documentaire de l'année ! Frank Pavich ébauche un film passionnant sur un projet mythique qui n'a jamais vu le jour mais semble couvrir de son ombre toute la production moderne. Tour à tour truculent, hilarant et passionnant, le documentaire émerveille par la passion qui en suinte par tous les pores. C'est jubilatoire de bout en bout et ça fait du bien à notre cœur de cinéphile !

>>>>> CRITIQUE4 - The Revenant d’Alejandro González Iñárritu

Premier choc cinématographique de l'année, The Revenant n'a pas que permis à Di Caprio de recevoir l'oscar mais de confirmer l'incroyable talent du réalisateur mexicain. Pièce de choix du survival, The Revenant offre un moment de cinéma confinant au sublime dans une première séquence à couper le souffle puis en émerveillant à chaque seconde par la beauté maniaque de ses plans. En y ajoutant une dimension mystique passionnante et une pléiade d'acteurs formidables - Tom Hardy en tête - The Revenant entre dans l'histoire. Prenez une doudoune quand même.

>>>>> CRITIQUE3 - Premier Contact de Denis Villeneuve

Voici donc le podium de l'année en commençant par Premier Contact de Denis Villeneuve.

Basé sur le texte de Ted Chiang, Premier Contact déjoue les pièges du blockbuster américain et se concentre sur l'intime devant tout le reste. Porté par une Amy Adams en état de grâce, le film de Villeneuve montre à nouveau le talent de mise en scène fabuleux du canadien. Véritable chant d'amour à une Science-fiction de l'humain, Premier Contact émeut. Devant l'immensité spatiale, c'est bien tout ce qui compte. La vie comme un palindrome.

>>>>> CRITIQUE2 ex-aequo - Mademoiselle de Park Chan-Wook

Tricherie éhontée dans ce top ! Un ex-æquo !!!!!

Eh bien oui, devant l'impossibilité de faire un top 3 digne de ce nom, Mademoiselle de Park Chan Wook se retrouve ex-æquo ! Oeuvre incroyablement sensuelle et dense, Mademoiselle consacre de nouveau le réalisateur coréen comme un artiste de toute première catégorie. Mise en scène à tomber, musique raffinée et héroïnes extraordinaires, Mademoiselle incarne la quintessence du cinéma dans tout ce qu'il a de sensuel. En réalisateur machiavélique, Park Chan-Wook nous tient au creux de sa main pour mieux nous faire jubiler avec des plaisirs inavouables !

>>>>> CRITIQUE2 ex aequo - Steve Jobs de Danny Boyle

La surprise du podium de cette année, c'est bien l'apparition d'un biopic sur la seconde marche.

Danny Boyle profite de l'expertise d'Aaron Sorkin pour livrer un long-métrage tout simplement extraordinaire sur un homme fascinant : Steve Jobs. Pensé comme une pièce de théâtre, Steve Jobs offre des dialogues succulents accompagné par une mise en scène qui n'en finit pas d'épater le spectateur pendant qu'un certain Michael Fassbender vole le show à lui seul. En contournant les pièges du biopic classique et en donnant sa vision de l'homme devant le génie, Boyle et Sorkin ont tout compris. Et si l'amour d'une fille était tout ce qui comptait en réalité ?

Juste sublime.

>>>>> CRITIQUE1 - The Neon Demon de Nicolas Winding Refn

La beauté est tout.

Vainqueur de cette année 2016, le film-expérimental de Nicolas Winding Refn laisse un peu tout le monde sur le carreau. Dans une ambiance qui vire peu à peu vers le glauque, The Neon Demon se révèle une véritable oeuvre d'art ciselée dans les moindres détails par un artiste fou. Parabole sur le monde moderne de l'apparence à tout prix, le long-métrage vous chope à la gorge pour vous murmurer à l'oreille que votre existence n'a aucun but. Que vous serez dévoré par le système. Plastiquement irréprochable, thématiquement terrifiant, The Neon Demon s'arroge la première place pour cliver encore un peu plus son monde.

Hail to the king !>>>>> CRITIQUE

Les Coups de Cœur :

- Captain Fantastic de Matt Ross -- Critique

- Paterson de Jim Jarmusch -- Critique

- Vaiana de John Musker et Ron Clements

- Anomalisa de Charlie Kaufman et Duke Johnson -- Critique

- Le ciel attendra de Marie-Castille Mention-Schaar

- Ma Vie de Courgette de Claude Barras -- Critique

- L’effet aquatique de Solveig Anspach

- Men & Chicken de Anders Thomas Jensen -- Critique

- Batman vs Superman de Zach Snyder -- Critique

- Les Délices de Tokyo de Naomi Kawase votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 4 Décembre 2016 à 19:40

Attendu au tournant, Moi, Daniel Blake de Ken Loach a beaucoup fait parler de lui depuis sa présentation au festival de Cannes cette année. Pourquoi cela ? Parce que le film a été récompensé par rien de moins que la Palme d’or, la récompense suprême de la Croisette. Le problème là-dedans c’est que non seulement un certain nombre de films méritait bien davantage la Palme (Qui a dit Mademoiselle ?) mais qu’en plus Ken Loach est un réalisateur très (très) connu à Cannes. Il avait déjà décroché la Palme en 2006 pour Le Vent se lève ainsi que trois Prix du Jury. Dire qu’on soupçonne George Miller (le président du jury 2016) d’un délit de copinage est un doux euphémisme. Cependant, comme cela doit toujours être le cas, il faut d’abord voir le film en question avant de pouvoir juger du bien-fondé de cette récompense et de la hype qui l’accompagne.

Moi, Daniel Blake est un film social. Cela ne surprendra personne de la part d’un Ken Loach toujours très engagé même à l’âge de 80 ans. Il nous présente donc Daniel Blake, un veuf de 59 ans qui a perdu son travail de menuisier suite à un infarctus sur le lieu de son travail. Désirant plus que tout reprendre son activité, il demande donc une aide sociale en attendant de pouvoir travailler de nouveau. Sauf qu’on lui refuse et qu’il tombe alors dans les méandres Kafkaïens du Pôle Emploi anglais et des services sociaux attenant. Il y fait la rencontre d’une jeune femme, Katie, mère célibataire de deux enfants, qui survit tant bien que mal en attendant que les services sociaux daignent lui venir en aide.

Film lent mais rageur, Moi, Daniel Blake pose son personnage principal avec une habilité remarquable. Daniel est le type même de vieux bougre qui ne mâche pas ses mots dans une société où tout a l’air de foutre le camp. La réalisation très sobre et très naturaliste de Ken Loach fait des merveilles dans un Londres froid et souvent déshumanisé qui ne trouve un peu de chaleur qu’à la lumière de ces « parasites ». Moi, Daniel Blake a donc un défaut assez évident : il n’a quasiment aucune nuance. Il s’agit là d’un film à charge et il ne montre que les valeureux écrasés par le système. Il ne fait état d’aucun profiteur ou d’aucun abus. Dans le monde vu par la loupe de Loach, tout le monde est opprimé, est victime, personne n’est profiteur. Le manque de nuance a parfois tendance à agacer, mais c’est sans compter sur la rage qu’il reste au réalisateur. Non seulement à travers deux personnages magnifiques, Katie et Daniel, mais aussi à travers la relation qui en ressort, cette tendresse instantanée qu’on a pour ces deux-là. Le portrait humain n’a rien à se reprocher, même s’il semble être le seul modèle concevable pour le cinéaste.

C’est ici que cette critique prendra pour le lecteur habituel de ce site une tournure inattendue. Il n’est ordinairement jamais question de point de vue politique ici mais…pour une fois…

Moi, Daniel Blake s’apprécie et ne se conçoit pas en dehors d’une perspective politique et sociale. Oui, le film n’a pas de nuance. Oui, Ken Loach voit tout de façon très caricaturale, parfois avec bonheur (l’administration froide et mécanique, totalement déshumanisée) parfois avec trop de naïveté (le gentil voisin qui fait de la contrefaçon).

Mais Moi, Daniel Blake est un film nécessaire, un film qui fait du bien. Sortez de chez vous, allez-y.

Regardez les trottoirs. Regardez ces gens-là qui crèvent de faim, de froid, de tout. Ces gens qui vous culpabilisent quand vous passez à côté, que vous ne donnez pas assez ou pas du tout alors que vous-même, souvent, vous êtes écrasés par les impôts d’un état totalitaire qui ne dit plus son nom. Ken Loach donne une voix, une dignité à ces gens-là, à ces crève-la-faim qui ne sont pas là pour vous sucer le sang mais pour vivre décemment, qui veulent juste un toit, à bouffer et un travail. Quand votre président gagne rubis sur l’ongle, que vos députés se goinfrent comme des porcs, quand vos footballeurs gagnent des millions, quand les grands du CAC 40 se caviardisent.

Entendre Daniel Blake fait un bien fou, c’est un cri de raison dans une société moderne capitaliste devenue folle, devenue monstrueuse. Dénuée de toute parcelle d’humanité.

Mais là où Ken Loach touche au sublime, c’est lors d’une séquence à la banque alimentaire.

Dans celle-ci, Katie, qui se prive depuis des jours pour que ses enfants puissent manger, ouvre une boîte de conserve en catimini pour pouvoir manger des haricots froids parce qu’elle a « tellement faim ». Cette séquence est terrible, glaçante, magistrale. Sans musique, sans emphase, avec juste sa caméra et rien d’autre, Ken Loach capture l’indicible de notre société. Une femme qui pleure parce qu’elle a honte de mourir de faim.

Parce qu’elle a honte de mourir de faim !

Cette scène, emblématique de la rage du film et de sa charge totalement sans nuance fait autant de bien que de mal au spectateur. Rien que pour ça, rien que pour les milliers de personnes dans ce cas, ballottées par des services sociaux débiles et des gouvernements qui nous apprennent à nous détester entre petits plutôt qu’à les brûler vifs eux pour nous laisser crever, rien que pour ça Moi, Daniel Blake n’est pas le film mauvais ou insuffisant qu’on nous a vendu. Au contraire, il s’agit d’un excellent film.

Le long-métrage de Ken Loach ne méritait pas la Palme d’Or cette année à Cannes d’un point de vue purement cinématographique. Mais cela n’enlève en rien ses qualités. Le cinéaste pousse un cri de douleur, un cri feutré dans ce monde moderne absurde, aidé par deux comédiens extraordinaires – Dave Johns et Hayley Squires – et par une réalisation d’une sobriété exemplaire. Pas de musique, juste des mots, juste des êtres humains qui, l’espace d’un film, redeviennent autre chose que des invisibles.

Bravo Mr Loach !

Note : 8.5/10

Meilleure scène : La banque alimentaireSuivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page Facebook

Suivez sur Twitter :

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 10 Novembre 2016 à 18:10

Parfois, on s'imagine les réunions de projets des producteurs Hollywoodiens, surtout dans l'industrie de l'animation.

Par exemple, comment un jour une personne a pu se dire "Tiens, et si on faisait un film sur des Legos ?" ou "Tiens, si on faisait un film avec des saucisses ?".

Ou comment un scénariste ou producteur a pu regarder cette figurine culte des années 80-90, le fameux Troll de la société Dam Things et se dire : "Wahou, ça ferait un super film d'animation ?"Non, parce que, franchement, vu comme ça, c'est pas vraiment la première chose à laquelle on pense. Pourtant, c'est bien ce que Dreamworks a fait en confiant le projet à Mike Mitchell et Walt Dohrn qui avaient surtout bosser sur Bob L'éponge et Shrek auparavant. Pas de quoi être rassuré à priori surtout si l'on rajoute que c'est Justin Timberlake qui supervise la partie musicale.

Soyons cependant juste quelques minutes. En effet, Lego : The Movie ne fut pas seulement une bonne surprise mais une petite bombe animée délicieuse et complètement malade, Sausage Party bénéficie quand à lui d'une remarquable presse outre-Atlantique. Alors quand on regarde ce projet totalement improbable, on a envie de se dire "Pourquoi pas ?"

Et justement...pourquoi pas...

Premier défi pour les réalisateurs, inventer une histoire derrière de simples figurines. Nous sommes dans le pays des Trolls, d'adorables créatures à la chevelure pour le moins détonante, qui adorent chanter, se faire des câlins et dire tout plein de choses gentilles. En gros, les Trolls sont des bisounours version pop-rock. Le problème, c'est que leur joie de vivre leur donne un goût particulièrement délicieux pour le palais des Bergen, des sortes de trolls au vrai sens du terme avec le physique qui va avec. Devenus des mets précieux pour les Bergen et enfermés dans un arbre-prison pour la dégustation annuelle des Bergens, les Trolls retrouvent espoir grâce à leur roi qui les emmène dans une contrée lointaine pour vivre en harmonie. Le souvenir des Bergen s'effaçant, la fille du roi, Poppy, ainsi que ses amis Trolls, oublient ce qu'était le danger. Seul un Troll continue à vivre en reclus dans un bunker en attendant le retour de la menace Bergen. Le sinistre Branche qui ne chante pas, n'aime pas les câlins et refuse de se mêler aux autres. Jusqu'au jour où la terreur resurgit.

Expliqué de cette façon, le scénario des trolls ne restitue pas la folie de l'entreprise parce que, soyons clairs, à l'écran c'est un festival de WTF pendant les trente premières minutes. Les Bergens sont des monstres grotesques qui bouffent des Trolls pour ressentir un peu de bonheur, les Trolls sont des caricatures sur pattes de bisounours sous amphet avec des personnages carrément improbables parmi eux - une chenille qui ne sait pas parler, une espèce de...créature au long cou en miniature qui défèque des cupcakes, un Trolls boule à facettes qui crache des paillettes...Mais quest-ce que c'est que ce film ? En plus d'une histoire tirée par les cheveux - c'est le cas de le dire - Trolls affiche fièrement un tas de personnages improbables qu'on dirait inspirés d'un univers à la Pratchett...et ça tombe bien puisque les réalisateurs avouent s'en être inspiré avec Le Grand Livre des Gnomes. On comprend mieux pourquoi l'on obtient un résultat aussi étrange et farfelu.

Certes le cheminement du film ne sera pas extraordinairement original mais il compte un sacré paquet de séquences hallucinogènes et d'idées excellentes. A commencer par Branche, le Troll en noir et blanc qui n'aime personne ou, mieux, le petit roi Bergen et sa servante follement amoureuse de lui. Deux mochetés hyper-attachantes et complètement inattendues. Les réalisateurs, conscients surement de l'improbabilité totale de leur scénario, s'en donnent à cœur joie. On arrive donc rapidement à une histoire fun, drôle et jouant constamment sur un côté WTF qui fait plaisir. Des délires comme un nuage avec des bras et des jambes...et qui parle ou une séquence de relooking à la Cendrillon de la servante Bergen. C'est cependant encore ailleurs que Trolls tire son épingle du jeu : Trolls est un film d'animation ET une comédie musicale en même temps.

Rythmé par des chansons modernes, le métrage aurait pu devenir une parodie populaire d'un Disney d'antan. Mais ce n'est jamais le cas car les multiples chansons choisies s'incluent avec bonheur dans l'histoire. Il suffit de voir The Sound of Darkness remixé pour plaire à Branche pour s'en convaincre. Cette utilisation malicieuse donne au film encore plus d'humour et même de profondeur émotionnelle. On parle ici bien évidemment de la magnifique séquence dans la marmite où les Trolls réinterprètent la chanson True Colors. A ce moment-là, le film arrive à toucher son public. En somme, si Trolls fonctionne aussi bien, c'est parce qu'il ne se prend jamais au sérieux, s'amuse avec son postulat pour faire à peu près n'importe quoi dès qu'il le peut tout en laissant des prises plus classiques au spectateur...et parce qu'il est diablement beau. L'animation est en effet irréprochable et se permet quelques fantaisies comme les scènes en scrapbooking imaginées par Poppy. Décidément, Trolls regorge de surprises.

Voila. Encore une fois, un projet complètement...grotesque...se transforme en un film d'animation sympathique, drôle, attachant et souvent complètement jeté.

En tentant quelques petites choses délicieusement improbables, Trolls transcende son aspect banal pour devenir un divertissement fun utilisant la musique avec élégance et humour. Une bonne surprise qui vous laissera un grand sourire au lèvres et quelques notes sur la langue.

A voir ABSOLUMENT en VO par contre... le doublage français des chansons étant une catastrophe intégrale.Note : 7/10

Meilleure scène : La séquence True ColorsSuivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page Facebook

Suivez sur Twitter :

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 6 Octobre 2016 à 18:45

Very Bad Guns

Connu pour sa trilogie Hangover ( Very Bad Trip en français...), l'américain Todd Philips n'avait pas particulièrement brillé après un premier volet fun et rafraîchissant. En tentant de changer de formule dans le dernier épisode en date, le réalisateur s'était pourtant un tantinet perdu, incapable de dépasser un schéma narratif bancal finissant par ennuyer poliment son spectateur. Il continue cependant dans la veine comédie avec War Dogs, un biopic sur deux marchands d'armes amateurs qui avait, sur le papier, beaucoup d'arguments pour séduire. A commencer par un beau casting rassemblant Miles "Whiplash" Teller, Jonah Hill et Bradley Cooper. Le problème, c'est bien de savoir si Todd Philips est capable de sortir de sa routine narrative comme il l'avait fait dans Very Bad Trip 3...tout en gardant un rythme et un sujet intéressant pour le public.

De quoi parle War Dogs ? De l'histoire authentique de deux jeunes américains, Efraïm Diveroli et David Packouz, qui s'en sont mis plein les poches durant la guerre d'Irak grâce à une astucieuse entreprise qui profitait des appels d'offres d'armes de l'armée américaine dont personne ne voulait. Les miettes en somme. Mais des miettes qui valaient un sacré pesant de cacahuètes pour monsieur tout le monde. C'est ainsi qu'en flouant la Défense, ces deux marchands d'armes ont réussi à décrocher un faramineux contrat qui finit par les perdre. War Dogs est donc une sorte de biopic vendu comme une comédie. C'est d'ailleurs là que le bât blesse.

De la comédie dans mon drame ?

Le problème, c'est que War Dogs n'est pas véritablement un film comique. Evidemment, les deux personnages principaux sont des gentils losers (enfin presque), qui n'iront jamais très loin. Jonah Hill s'en sort très bien dans un rôle tout de même assez ingrat en interprétant un Efraïm Diveroli jouissif mais dont le seul gag consiste en un ricanement qui finit par agaçer. En face, Miles Teller écope d'un personnage assez vu et revu, le brave gars qui se retrouve piégé dans une entreprise louche dans le but d'offrir ce qu'il se fait de mieux à sa femme et son enfant. Globalement pourtant, War Dogs n'est pas une franche comédie. Quelques gags font sourire le spectateur mais ça s'arrête là. Todd Philips mise en réalité sur un domaine plus délicat: le drame. En construisant son récit comme une histoire sérieuse, le cinéaste fait dans la redites. Il se confronte par la même à un poids lourd du genre : Lord of War d'Andrew Niccol.

Une fois cette notion en tête, on s'aperçoit très vite des similitudes entres les deux métrages. La lente montée en puissance de David, son envie d'impressionner sa femme et de vivre bien au-delà de ses moyens, ses entreprises de plus en plus dangereuses et embarrassantes d'un point de vue moral...et la chute, inévitable. Sauf que War Dogs n'arrive jamais à la cheville de ce maître-étalon. Todd Philips n'y peut rien, son film parait insignifiant. Il aborde un thème très fort, la vente d'armes, en ouvrant les portes sur un sous-texte contestataire important avec le rôle joué par les Etats-Unis...sauf qu'il n'en fait rien. Du tout. War Dogs reste du pur entertainement et n'a en réalité aucune épaisseur. Malgré son pompeux découpage en chapitres (qui ne sert à rien), le long-métrage ne sait pas où se placer ce qui finit par le ranger dans la catégorie : "vite vu, vite oublié".

Tir manqué

War Dogs n'a rien de désagréable à la vision. Il montre que Todd Philips cherche à se renouveler en explorant des domaines autres que celui de la pure comédie. Malgré cette bonne volonté, l'américain ne sait pas positionner son film et se décider sur la façon de traiter son sujet accouchant ainsi d'un objet filmique inoffensif. Quitte à choisir, revisionnez Lord of War.Note : 6/10

Meilleure scène : La traversée du triangle de la mortSuivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page Facebook

Suivez sur Twitter :

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 25 Septembre 2016 à 23:10

Grand Prix Cannes 2016

Meilleur réalisateur pour Xavier Dolan Césars 2017

Meilleur acteur Gaspard Ulliel Césars 2017Enfant chéri de la critique cannoise, le canadien Xavier Dolan a encore frappé cette année sur la Croisette. Après le prix du Jury pour son merveilleux Mommy en 2014, il remporte cette fois le Grand Prix pour Juste la fin du monde. Dans un palmarès très contesté, le jeune cinéaste n’a pourtant pas été épargné par la critique. Premier film avec un casting français de prestige, Juste la fin du monde joue la carte de l’adaptation de la pièce de théâtre, en l’occurrence ici celle de Jean-Luc Lagarce. Clivant largement le public lors de sa diffusion, le métrage a-t-il vraiment mérité sa récompense ou Cannes a-t-il encore commis un délit de copinage de plus ?

Sur un thème relativement simple – mais très dur à traiter -, celui de l’annonce d’une mort prochaine, Juste la fin du monde s’enferme dans la maison familiale où tous les drames du passé sont restés piéger dans l’ambre, où les rancœurs sont encore chaudes et où les esprits un brin revanchards. Car Louis, personnage central de l’intrigue, revient après 12 ans passés à l’étranger et après avoir littéralement abandonné sa sœur, son frère et sa mère. On devine très vite que Louis vient dire une chose terrible à cette famille qu’il regrette mais qu’il ne sait absolument pas comment leur parler.

« J’ai peur d’eux » répète Louis durant ce huit-clos familial. Et l’on comprend rapidement pourquoi. On pénètre dans une sorte de cocotte-minute, où les émotions sont prêtes à péter, où l’on sent constamment la tension qui monte. Le style Dolan est toujours présent, le réalisateur choisissant de nouvelles expérimentations – encore plus radicales – en filmant presque constamment en plans serrés ou en gros plans ses personnages. On est donc capturés par les émotions ainsi qu’asphyxiés dans le même temps. Ce choix artistique s’avère vite à double tranchant. En enfermant son intrigue dans un lieu unique, le canadien redouble l’effet claustrophobe de son film en le conjuguant avec son choix de mise en scène. Le problème majeur qui se pose, et c’est une première pour un film de Xavier Dolan, c’est que le métrage tombe dans l’hystérie la plus totale ainsi que dans la logorrhée chronique de ses personnages.

Forcément, avec tant de ressentiment contre Louis, on sait dès le départ que les choses avec Antoine, son frère irascible, Suzanne, sa sœur perdue et Martine, la mère excentrique style Diane de Mommy, vont être compliquées et explosives. C’est ici que Juste la fin du monde perd son public. Les acteurs passent leur temps à crier, à s’engueuler, à s’emballer. Les longs tunnels de dialogues en tête-à-tête (le film fonctionne par confrontation entre Louis et un autre membre de la famille présente) se révèlent douloureux au possible. La palme revenant à l’entretien entre Louis et Suzanne, juste exécrable et inutile. Le film fatigue par ce mécanisme d’hystérie perpétuelle. Le spectateur se sent écrasé par les disputes et les cris, d’autant plus que tout se filme en gros plan. On est piégés et, franchement, c’est très désagréable à la longue.

On n’arrive en réalité bien vite à comprendre ce qu’a voulu tenter Xavier Dolan. Dresser le portrait douloureux d’un homme confronté à ses erreurs passées, à ses manques. Gaspard Ulliel, magnifique, erre de pièce en pièce chassant les vieux fantômes de sa mémoire. Dans ces instants de flash-backs stylisés, Dolan redevient égal à lui-même, c’est clinquant mais c’est outrageusement beau. Sauf que cela ne se produit que par fugaces instants mélancoliques. On regrette amèrement que le cinéaste se prenne les pieds dans le tapis tant on sent le potentiel d’émotion derrière. Un potentiel palpable lors de l’entrevue entre Nathalie Baye, la mère, et Ulliel dans un cabanon. Dolan excelle à filmer avec sincérité la relation mère-fils, cette fois encore. Ou surtout dans ce crescendo final où Cassel brille d’un coup dans cette colère foudroyante mais…qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Il manque la narration logique et charmeuse d’un Mommy. Il manque même l’extravagante musique des précédents films avec des morceaux qui sonnent faux ! Une première ! Une chanson de Moby très mal placée, une autre de Blink 182 qui n’a rien à faire là…bref, que se passe-t-il à l’école Dolan ?Il avait pourtant bien des cartes en mains pour briller. A commencer par un casting de stars-égéries qui font tout ce qu’elles peuvent pour être à la hauteur. Cassel est excellent, Ulliel aussi, Nathalie Baye se Dolanise de la meilleure des façons possibles, Léa Seydoux n’est pas insupportable…Et Marion Cotillard interprète le rôle le plus intéressant et le plus nuancé du métrage. C’est son personnage qui aurait mérité plus d’approfondissement encore, surtout qu’il est à la fois extérieur et intérieur à la cellule familial. Mais non, Xavier Dolan, patauge, ne retrouve que quelques éclats de sa grandeur bien connue et ne peut sublimer son sujet comme il sait pourtant si bien le faire…

Juste la fin du monde est le premier échec de la carrière du jeune Xavier Dolan. On voudrait aimer ce film plein d’émotions brutes, on voudrait vraiment mais c’est trop. Trop hystérique, trop asphyxiant, trop mal raconté,trop mal dosé…Le réalisateur passe à côté de son sujet. Du coup, on se demande avec un tel Grand Prix ce que nous réserve la Palme d’Or…Note : 4/10

Meilleure scène : Louis et Antoine plus jeunes en train de jouer - Louis et Martine dans le cabanon - La colère d'Antoine

Meilleure réplique : "J'ai peur d'eux"Suivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page Facebook

Suivez sur Twitter :

2 commentaires

2 commentaires

-

Par Nicolas Winter le 18 Septembre 2016 à 18:29

Oscar 1961 du meilleur second rôle pour Peter Ustinov

En 1960, Stanley Kubrick entre à Hollywood par la grande porte. Son dernier film, Les Sentiers de la gloire, lui a permis d'attirer l'attention des majors et de gagner à sa cause un certain Kirk Douglas. Véritable pilier de l'industrie Hollywoodienne à cette époque, Kirk Douglas se met en tête d'adapter le roman d'Howard Fast sur grand écran. Narrant la fameuse rébellion de Spartacus à l'époque de l'empire romain, l'histoire présente un énorme potentiel commercial et artistique, d'autant plus que le péplum est alors un genre en vogue. Seulement voilà, Douglas doit d'abord composer avec la commission des activités anti-américaines qui a blacklisté Howard Fast mais également le génial Dalton Trumbo, soupçonnés tous deux d'être des agents communistes. Trumbo va tout de même finir par être crédité avec l'appui acharné de Kirk Douglas. Autre problème, peut-être encore plus important, le réalisateur de Spartacus ne convient pas à Kirk Douglas. David Lean ayant refusé, c'est Anthony Mann qui prend le relais mais celui-ci est viré au bout de 2 semaines de tournage pour être remplacé par Stanley Kubrick lui-même. Un pari risqué, à la fois pour l'acteur Hollywoodien et pour le réalisateur alors en pleine ascension.

Souvent décrit par Kubrick comme son film le plus impersonnel, Spartacus n'en reste pas moins un énorme blockbuster à l'ambition dévorante ainsi que le témoin de toute une époque. Il faut tout de suite clarifier les choses quand à la parenté du métrage. Stanley Kubrick garde ici son sens de la mise en scène (les scènes de bataille et l'icônisation des personnages) et donne une authentique patte visuelle au film. Le problème, c'est qu'en effet, Spartacus n'a presque rien de Kubrickien. Si l'on excepte une ambiance de fin du monde lorsque l'on sait Spartacus voué à la défaite et la description particulièrement sanglante (pour l'époque) qui en est fait, les thèmes récurrents du réalisateur américain n'apparaissent simplement pas. La raison en est assez simple : Spartacus est un film de Kirk Douglas et Dalton Trumbo avant toute chose. Se faisant, le résultat peut laisser perplexe dans la filmographie du cinéaste qui semble ici perdre l'âme de son cinéma pour mettre son talent de metteur en scène au service d'un divertissement de haute volée. Voilà pourquoi Spartacus apparaît à la fois comme une mauvaise et une bonne chose dans le parcours de Kubrick.

Spartacus raconte l'histoire archi-connue de l'esclave du même nom qui se révolta contre l'Empire Romain. Histoire aussi héroïque que tragique, la légende de Spartacus devient une fresque impressionnante entre les mains de Kubrick, Douglas et Trumbo. Le film profite d'une distribution royale, d'un budget colossal qui se ressent constamment à l'écran (notamment la dernière scène de bataille hallucinante par son ampleur) et de fils narratifs ambitieux, même si imparfaits. On retrouve dans Spartacus tout ce qu'affectionne le grand Hollywood : un héros magnifique, une histoire d'amour passionnée et tragique, un combat pour la liberté et des sous-intrigues politiques passionnantes pleines de coups bas. A première vue, Spartacus est l'archétype du film Hollywoodien. Sauf que.

Sauf que derrière cette histoire se trouve un certain Dalton Trumbo et qu'en y regardant de plus près, il transforme l'histoire de Spartacus (avec entorses historiques et anachronismes tout du long) en une charge anti-américaine et, plus généralement, anti-capitaliste, incroyablement audacieuse. Si l'on prend le film au premier degré, on se retrouve devant un homme se battant pour la liberté et la libération du joug d'un empire tyrannique, célébrant ainsi certaines valeurs américaines traditionnelles. Mais si l'on creuse et qu'on regarde de plus près, le message s'inverse. Spartacus incarne en réalité l'homme pré-communiste et devient en cours de route le porte-étendard d'une conception communiste de la société où l'esclave (le prolétaire) se libère des chaînes de l'exploitation d'un empire où le riche écrase le pauvre et où la corruption gangrène tout (l'Empire Romain/Américain). En assumant de ce fait que l'Empire Romain soit une métaphore de l'Empire américain, et Spartacus le porte-étendard de la révolution des pauvres et des exploités, le sénat présenté dans le film se divise entre Démocrates (Gracchus) et Républicains (Crassus). Là où Trumbo va encore plus loin c'est lorsqu'il présente la mort de Spartacus, héros communiste naturellement adulé par le public, comme un écho du Christ sur la croix. En somme, le peuple américain, aveuglé par ses dirigeants, crucifie son propre sauveur. Trumbo accomplit là un tour de force scénaristique incroyable, parfaitement retranscrit par le jeu d'un Kirk Douglas toujours impeccable et qui porte littéralement le film sur ses épaules. On pourra même s'amuser (dans la version longue) à débusquer la scène aux connotations homosexuelles insérée par Trumbo entre Antoninus et Crassus.

Derrière ce scénario d'une redoutable intelligence, on trouve également un divertissement de haute volée qui préfigure largement des films comme Gladiator de Ridley Scott bien des décennies plus tard. L'intrication des fils politiques, historiques et amoureux forcent le respect et permet de capter l'attention du spectateur sur la colossale durée de 3h17 (!!). Ne reniant pas quelques doses d'humour bien senties grâce au truculent personnage de Peter Uslinov, aka Batiatus, Spartacus n'ennuie jamais. Au contraire, il passionne et offre tout ce que l'on recherche dans un blockbuster d'honnête facture, voir même bien plus en y regardant à deux fois. Ne reste alors qu'à déplorer un certain manque d'ambition visuelle. Loin des travellings des Sentiers de la Gloire, Spartacus semble rendre Kubrick plus sage, plus prévisible. On reconnait encore de-ci de-là l'élégance du réalisateur, mais rien de comparable à ce qu'il donnera par la suite.

Ce détour Hollywoodien laissera un gout amer dans la bouche de Stanley Kubrick qui reprend de ce fait les chemins d'un cinéma plus personnel et moins clinquant. Spartacus restera cependant un classique intemporel qui continue de fasciner à l'heure actuelle. Certainement l'un des péplums les importants de l'histoire du cinéma.Note : 8.5/10

Meilleures scènes : La bataille - Spartacus sauvé par ses hommes après la défaiteSuivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page Facebook

Suivez sur Twitter :

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 3 Septembre 2016 à 13:03

Ils sont sept jeunes français, de toute origine, de tout horizon.

Rien ne devrait les réunir. Du moins rien en apparence. Ces sept jeunes vont pourtant commettre un attentat au cœur de Paris en combinant leurs efforts. Un coup de semonce contre la société capitaliste qui les a oublié et qu'ils ne supportent plus.

Minutes après minutes, les choses se mettent en place, l'inéluctable s'annonce avec force. Pour échapper au châtiment policier, ils s'enferment alors dans un grand centre commercial au cœur de la capitale. Et là...les choses changent, les révolutionnaires tombent le masque.

Bertrand Bonello s'était déjà fait fortement remarqué avec L'Apollonide et, davantage encore, avec Saint-Laurent. Acclamé pour sa mise en scène, le réalisateur français s'attaque cette fois à tout autre chose. Un sujet brûlant et délicat. Il choisit en effet de filmer des attentats au cœur de Paris, sombre réminiscence du Bataclan pour nombre de spectateurs. Inspiré très librement par le Glamorama de Brest Eastin Ellis, Nocturama nous entraîne dans notre monde au travers des yeux de plusieurs jeunes désenchantés. La violence de son sujet ne doit pourtant pas faire perdre de vue que Bonello ne se résume pas à un cinéma d'apparat. Pas de vide dans Nocturama mais une densité narrative qui sait gérer le silence et mettre en exergue les contradictions.

Le métrage se divise en deux.

D'abord, on suit les actions de plusieurs jeunes au cœur de Paris que rien ne semble lier de prime abord. Dans le plus grand silence, avec quelques lignes de dialogues discrètes au possible, Bonello filme la préparation d'un attentat. Dans des lieux à la banalité surprenante, dans un métro, dans un hôtel, dans la rue en fait. Sa caméra colle ses personnages, abuse du plan-séquence et des travellings pour figurer un labyrinthe urbain où le spectateur finit par se perdre. Dans ce monde très froid, le réalisateur met en scène un ballet mortel, un ballet où les humains deviennent des bombes en puissance, des tueurs de sang-froid, des êtres prêts à tout pour faire basculer le monde autour d'eux.

Dans cette première partie, Bonello ne dissémine que peu de sous-texte politique. C'est à peine s'il montre quelques coupures de presses sur la suppression d'emplois ou les ravages du capitalisme moderne. A peine s'il explique pourquoi ces jeunes ont décidé de tout faire péter. Et il a raison. La seule séquence du déjeuner aurait même pu suffire, quand deux jeunes de Sciences-Po expliquent une dissertation sur les régimes totalitaires et dressent, sans le dire, le plan du film dans son entièreté. Bonello est malin, il n'a pas besoin d'assommantes lignes de dialogues pour démontrer son théorème. Il postule qu'au fond, le spectateur sait.

Et oui, le spectateur sait.

Tout comme saura aussi cette étrange inconnue sur une place déserte qui dit à David que "ça devait arriver, c'était obligé". Cela semble inévitable, évident même, et pas besoin de l'expliciter pendant des heures. Le premier tour de force de Bonello, c'est de faire montrer cette évidence révolutionnaire, cette nécessité de révolte. Du coup, on pourrait croire que Nocturama serait un autre film incitant à la révolution. Sauf qu'il change du tout au tout dans sa seconde partie filmée en huit-clos dans un centre-commercial. A ce moment-là, Bertrand Bonello nous fait pénétrer dans l'intimité de ces personnages-fantômes qu'il nous a fait suivre auparavant. On pourrait alors s'attendre à de grands discours, à des envolées révolutionnaires.

Mais non.

Tout ce beau monde, qui semblait vouloir tant et pouvoir tant, ne fait rien. Nos jeunes révolutionnaires redeviennent des gosses ne se préoccupant en réalité que de jeux vidéos, de karting, de vêtements et d'autres choses triviales. Pire, ils deviennent dans cette partie tout ce qu'ils détestent : des consommateurs. Nocturama prend des allures de film désabusé, non seulement sur la société capitaliste qui broie l'humain, mais aussi et surtout sur l'inanité des révolutions. A quoi sert-il de se rebeller si ce n'est pour être que...ça. Cependant, soyons justes, Bonello ne nous dresse pas un portrait au vitriol de ses personnages, il ne cherche pas à les avilir. Il cherche à nous faire voir en quoi ils se révèlent d'une banalité tragique. Alors qu'au dehors on parle d'ennemis d'état, de terroristes sanguinaires...le spectateur voit des gamins. De simples gamins à la médiocrité banale, qui tentent de se rebeller, de s'affirmer mais ne poussent pas la chose comme il faut, qui sont piégés dans une société de consommation qu'ils haïssent pourtant. Le contraste entre intérieur/extérieur s'avère d'ailleurs saisissant. Dans le magasin, on pourrait presque croire que la vie quotidienne continue, le silence règne. A l'extérieur, Paris est une ville-morte arpentée par les sirènes, sorte de fresque apocalyptique en noir et blanc.

Reste alors la fin, brutale et sans concession, qui apporte encore davantage de questions au sujet exploré par Bonello. Y-a-t-il vraiment une issue ? Quand on tue des gamins sans se poser de questions ? Quand, justement, on ne se pose plus de questions. Nocturama laisse un goût de cendres, le cinéaste français ne transigeant pas avec son matériel politique et nous refilant une bombe à méditer. Un film d'autant plus atypique qu'il fait entrer en collision la fougue de la jeunesse et le regard désabusé des vieux de la vieille qui ont vu tant de révolutions échouées dans la médiocrité de ses instigateurs.

Nocturama mérite franchement toute votre attention.

Note : 9/10

Meilleure scène : La discussion du café - L'assaut vu par les caméras

Meilleure réplique : C'est facebook qu'on aurait du faire péter.Suivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page Facebook

Suivez sur Twitter :

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 24 Août 2016 à 13:04

Convaincu par The Killing, MGM offre un budget confortable à Stanley Kubrick pour réaliser son prochain film. Le problème, c’est que le jeune cinéaste désire faire un film anti-militariste se déroulant durant la Première Guerre Mondiale. La MGM n’étant alors pas intéressé par un film de guerre, et encore moins par un film anti-guerre, le projet semble vouer à l’échec. Jusqu’à ce qu’un certain Kirk Douglas reçoive le script de Stanley Kubrick et se mette à soutenir le projet même si, selon lui, le film ne marchera pas en termes de recettes. Fort de ce soutien de poids, Kubrick entame donc le tournage des Sentiers de la gloire qui sort finalement dans les salles américaines en 1957.

Inspiré par des faits historiques, l’affaire des caporaux de Souain de mars 1915, Les Sentiers de la Gloire permet à Stanley Kubrick de revenir dans un domaine qu’il affectionne tout particulièrement : le film de guerre. Ce genre, qu’il n’avait pas approché depuis son Fear and Desire, lui permet de discourir sur des thèmes qui lui sont chers. Pour ce long-métrage, il nous raconte l’histoire du colonel Dax et de ses hommes du 701ième Régiment contraint par ordre de leur supérieur, le général Mireau, d’attaquer une position allemande réputée imprenable : Anthill. Malgré les réticences de Dax, celui-ci lance ses hommes à l’assaut et, évidemment, la forte résistance allemande cueille ses troupes en plein no man’s land. Le massacre est telle que la compagnie B, chargée de soutenir l’attaque, refuse de monter à l’assaut. Fou de rage, le général Mireau demande à ses propres batteries d’artillerie d’ouvrir le feu sur la compagnie B, indiquant qu’il s’agit de réprimer un acte de couardise et de traitrise. Le chef d’artillerie refuse et, devant l’échec de l’attaque, Mireau demande des sanctions à son supérieur, le général Broulard. Pour l’exemple, il faut fusiller 100 hommes du 701ième. Après maintes protestations, Dax arrive à faire réduire ce nombre à trois. Le caporal Paris, le soldat Ferol et le soldat Arnaud sont alors désignés pour être fusillés.