-

Par Nicolas Winter le 4 Octobre 2014 à 19:46

![[Critique] J'ai tué ma mère](http://ekladata.com/3XS0C5cwAYVBZJqhZH623NR0Y_4.jpg)

En 2008, l'acteur québécois Xavier Dolan, alors âgé de 19 ans, décide d'investir toutes ses économies dans la réalisation de son premier long-métrage intitulé J'ai tué ma mère. En grande partie autobiographique, le film se base sur le scénario écrit par Dolan lorsqu'il n'avait que 16 ans. Sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes en 2009, J'ai tué ma mère est immédiatement salué par la critique et décroche le Prix Art et Essai, le prix SACD et le prix Regards Jeunes. L'espace d'un seul long-métrage, Xavier Dolan est propulsé sur la scène internationale et J'ai tué ma mère deviendra même le choix du Canada comme candidat à l'Oscar du meilleur film étranger. Film fauché mais magnifique, la première oeuvre de Xavier Dolan reste encore, aujourd'hui - et encore davantage avec la sortie de Mommy - une des pierres angulaires de la filmographie du québécois.

Hubert est un adolescent de 16 ans comme on en trouve tant. Tiraillé par son envie de liberté et de rébellion, il ne supporte plus Chantal, sa mère. Sa façon de chantonner, de manger, sa façon de conduire ou même d'écouter la radio, tout agace Hubert au plus haut point. Il faut dire que Chantal, mère célibataire qui doit, seule, assumer l'éducation d'Hubert depuis qu'il a 7 ans, n'est pas non plus une mère parfaite. Entre petites manigances et grosses manipulations, Chantal a peu à peu perdu le contact avec son fils. Malgré le soutien d'Antonin, son petit-ami et de Julie, son enseignante, Hubert ne trouve pas le moyen de revenir à l'amour enfantin et à la complicité qui l'unissait à sa mère. Alors, il se confie. A sa caméra, par des poèmes ou du dripping, Hubert tente de surmonter son ressentiment. Parce qu'au fond, malgré ses défauts, Chantal sera toujours sa mère.

J'ai tué ma mère est un film à très petit budget, tourné avec des moyens restreints. De ce fait, dès le début, le long-métrage fait très film amateur. Pourtant, on s'aperçoit au bout de quelques scènes que si le film est fauché, il n'est pas mauvais. C'est tout le contraire. Pourquoi ? Parce que Xavier Dolan a non seulement un scénario génial et des personnages immensément forts, mais aussi parce qu'il est, déjà, un petit génie de la mise en scène. Le québécois déploie rapidement une foule impressionnante d'idées de mise en scène, filme ses protagonistes sous tous les angles, les saisit dans la plus grande intimité, utilise la caméra d'Hubert façon témoignage noir et blanc, monte des images bout à bout comme s'il était dans un clip de musique et justement, utilise la musique comme un outil faisant partie intégrante de sa réalisation. Ainsi, J'ai tué ma mère a beau accuser son manque de budget, il s'avère épatant visuellement. Il bouillonne d'idées, d'images, de scènes fortes. C'est une vraie révélation. Dolan n'hésite jamais même à retranscrire du texte à l'écran pour que le spectateur lise ce que le personnage à l'écran est en train de lire en même temps. Un poème, un titre, quelques lignes. Tout ici sera prétexte à entrer dans la tête d'Hubert. Quant à la musique, Dolan se constitue une BO magnifique, entre morceaux classiques style Vivaldi et musique plus populaire style Noir Désir. Épousant parfaitement le propos de chaque scène, les différentes chansons et compositions magnifient et approfondissent ce que veut dire et surtout faire ressentir Dolan. Le résultat est souvent renversant.

Et puis, il y a Xavier Dolan acteur. Incarnant Hubert, le québécois joue en grande partie son propre rôle. Focalisé sur son personnage, Dolan fait preuve d'un narcissisme certain mais qui, contrairement à d'habitude, n'handicape pas le film. Celui-ci est en effet totalement centré sur l'adolescent en pleine crise, et la surexposition de Dolan va de soi immédiatement. Elle sert son propos et donc réussit brillamment à incarner Hubert. De l'autre, il y a Anne Dorval, en mère lunatique et (un peu) boulet, déjà extraordinaire, par sa sobriété et son authenticité, qui alterne moments de silence indignés et éclats de colère monstrueux (cette séquence au téléphone avec le directeur du pensionnat !). L'interaction entre les deux acteurs est immédiate. Et le spectateur se retrouve emporté, chaviré par cette relation d'amour-haine féroce aux nombreux coups de tonnerre qui émaillent le film. On y retrouve l'universel bouleversement de l'adolescence et le changement des relations entre parents-enfants, d'autant plus fort qu'ici, Anne doit tout supporter de son fils. Le père, fugacement présent, est un fantôme qu'Hubert ne connaît presque pas. Pourtant, malgré les horreurs que balance Hubert à Chantal, malgré, parfois, les crises incompréhensibles de Chantal, on n'arrive jamais à détester ni l'un ni l'autre. Au contraire, on les aime ces personnages, on aime cette façon tellement judicieuse qu'a Dolan de présenter les choses.

Toute la magie de J'ai tué ma mère, c'est de montrer à travers des protagonistes tout à fait imparfaits et parfois méprisables, toute la complexité de la relation mère-fils. Capturée de façon poignante par Dolan, la situation est d'une justesse incroyable. On ne doute jamais que le québécois parle en grande partie de sa vie, mais il a le don pour le retranscrire de telle manière que tous se retrouveront un peu dans Hubert. Au lieu d'ailleurs de nous faire un discours sur l'homosexualité et de transformer son métrage en un banal plaidoyer sur l'acceptation par Chantal de l'orientation sexuelle de son fils, Dolan s'en sert comme d'un simple (mais essentiel) rouage, d'un simple élément d'arrière-plan, il ne se focalise jamais dessus, ne diverge jamais longtemps à ce propos. Non, il reste sur Hubert et sur son incompréhension vis-à-vis de l'évolution de ses rapports avec sa mère. Et tout sonne ainsi formidablement juste. Malgré des échappées artistiques ou amoureuses, Hubert retourne toujours à celle qui, au fond, représente la base de son existence, cette mère qu'il hait d'amour. J'ai tué ma mère ne raconte pas tant le passage adolescent d'un jeune en manque de reconnaissance affective que le désir de retrouver une enfance perdue, une mère que l'on a tant aimé, mais avec les yeux d'un jeune adulte, et non plus d'un simple enfant.

Avec J'ai Tué Ma Mère, Xavier Dolan entre par la grande porte dans la cour des grands. Émouvant, d'une justesse incroyable, le premier film du québécois refuse la facilité et se termine sur une séquence dépourvue de mot absolument magnifique et tellement plus significative ainsi.

En 2009, un grand réalisateur est né, il s'appelle Xavier Dolan.

Note : 8.5/10

Meilleures séquences : Chantal qui perd son sang-froid au téléphone, le Dripping et surtout la séquence finale.

Meilleure réplique :

"Qu'est-ce tu f'rais si je mourrais aujourd'hui ?"

"J'mourrais demain..." votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 2 Octobre 2014 à 20:24

![[Critique] Les Révoltés de l'île du Diable](http://ekladata.com/lS7WviELn12Hp-a5C6pU8vfOvv4.jpg)

Le cinéma nordique, aussi froid et austère puisse-t-il paraître, recèle nombre de pépites cinématographiques. C’est le cas du long-métrage de Marius Holst, Les Révoltés de l’île du Diable, sorti en 2011 sur les écrans. S’inscrivant dans la droite lignée de films tels que Dog Pound ou Sleepers, l’histoire des Révoltés se base en grande partie sur des faits historiques. Film à charge contre les centres de correction autant que témoignage d’un crime odieux, le long-métrage tend également à revenir sur une certaine conception historique de l’éducation au début du siècle dernier. Authentique plongée glaçante dans le cercle de la violence et de l’injustice, Les Révoltés de L’île du diable laisse un souvenir durable au spectateur.

Nous sommes en 1915, en Norvège, dans le centre de correction de Bastoy. Sur cette petite île, des dizaines de jeunes sont internés pour revenir dans le droit chemin. L’arrivée d’une nouvelle forte tête en la personne d’Erling va soumettre la direction de l’établissement à de nouveaux défis. Redoublant de sévérité et de violence, les surveillants tentent de mettre au pas le délinquant. Son influence sur Olav, un des jeunes les plus prometteurs pour le gouverneur Bestyreren, va venir bouleverser l’ordre établi et le microcosme formé par la loi du plus fort. Quand un scandale éclate à propos des relations entretenues par le surveillant Brathen avec Ivar, un des plus fragiles pensionnaires du centre, toutes les conditions sont réunies pour qu’une émeute vienne mettre à bas l’institution...

Marius Holst n’est pas un novice, Les Révoltés de l’île du Diable étant son quatrième long-métrage. Sa réalisation, typique des pays scandinaves, plonge le spectateur dans le froid et rigoureux hiver norvégien. Les images qu’il en tire sont aussi glaciales que l’environnement dans lequel évoluent les protagonistes de l’histoire. Avec une lenteur assumée, le film prend le temps de poser ses personnages et d’établir les rapports de force entre eux. Cette montée en tension, inexorable, fait peser sur le film une sorte de chape de plomb aussi lourde que son sujet. Parce que c’est bien le sujet du métrage qui va fouiller loin dans la noirceur de l’âme humaine. Holst se sert d’un fait historique – la révolte des adolescents et enfants du centre Bastoy – pour étudier l’intrication entre violence, éducation et morale. Ainsi, il édifie un système où les plus forts s’affirment non pas par leur nombre mais par la peur qu’ils instillent et les punitions exemplaires qu’ils exercent sur quelques-uns. En réalité, on se rend compte que le récit montre peu d’actes de torture par les surveillants, l’ignominie de Brathen étant d’ailleurs toujours hors-champ ou sous-entendue. Tout le talent de Holst se niche dans ce refus de faire dans le démonstratif pur mais de jouer sur l’enfer psychologique qui en découle. Il allie une réalisation sobre et relativement dépouillée, parfois proche du documentaire, avec un refus de l’esbroufe qui sert totalement son propos.

De même, le norvégien fait un autre choix surprenant. Excepté le génial Stellan Skarsgard et le non moins génial Kristoffer Joner, tous les acteurs du film sont des débutants. Que ce soit Benjamin Helstad dans le rôle d’Erling ou Trond Nilssen dans celui d’Olav, et contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces jeunes interprètes sont tous des novices. De cette façon, et grâce à leur insolent talent, le récit transpire de sincérité et d’authenticité. Il est véritablement impossible de deviner qu’ils n’ont jamais joué ailleurs. Les relations qui s’établissent entre eux paraissent dès lors d’autant plus poignantes et vraisemblables. Elles constituent le moteur du film et permettent de dresser un portrait convainquant de ces révoltés de Bastoy. La complicité qui s’établit petit à petit entre les personnages d’Erling et d’Olav, que tout semble pourtant opposer, permet de rendre compte de la solidarité qui peut se forger à l’ombre de la persécution et de l’injustice. Mais pour autant, les deux individus présentés par Holst ne sont pas des saints, bien au contraire, ils sont juste humains, et c’est certainement cela qui donne la force de leur histoire. Le réalisateur norvégien démontre avec brio que le recours à une forme ultrarigide d’éducation associée à une violence souvent aveugle ne mène qu’à renforcer le sentiment de rancune des jeunes pensionnaires de Bastoy, et pire, à les déshumaniser. La séquence finale de révolte et son déchaînement de violence prouvent une seule chose : Bastoy est une mauvaise réponse à une question pourtant épineuse. Car si les délinquants du centre ne sont pas des anges, les surveillants non plus, et notamment Brathen, véritable monstre et prédateur sournois. Comment dès lors espérer se revendiquer comme référence morale lorsque l’on emploie soi-même des hommes aussi répugnants ? Le gouverneur Bestyeren trouvera une réponse amère à cette interrogation au travers de la terrible conclusion du récit.

Au-delà même du propos sur la violence et sur l’éducation, Les Révoltés de l’île du Diable aborde le thème universel de la liberté. Au travers de ces enfants traités avec une sévérité totalement démesurée, il y a une certaine mise en garde contre ce que les hommes sont prêts à faire lorsqu’il s’agit de se protéger ou lorsque, simplement, ils sont libres de faire ce qu’ils veulent avec l’accord tacite de leurs supérieurs. Dans ce centre, tous les éléments sont en place pour les camps de concentration ou les goulags, mais à une échelle bien moindre, forcément. Holst démontre que les origines du mal sont bien plus profondes qu’elles n’y paraissent. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Erling est un baleinier qui rêve de la mer ou que le récit y fasse si souvent allusion, visuellement ou autre. Cette étendue d’eau, prise sous les glaces en fin de récit, est finalement le symbole éternel de la liberté, celle à laquelle aspirent les personnages du long-métrage.

« Homme libre, toujours tu chériras la mer » disait Baudelaire.

Mais dans le film de Holst, il s’y terre également la cruauté la plus perfide, aussi acérée que le trait des baleiniers, aussi mortelle que les surveillants et dirigeants de Bastoy.

Magnifique fresque dramatique, Les révoltés de l’île du Diable est un des meilleurs films autour des centres de correction et une réflexion poussée sur l’éducation et la liberté. Marius Holst nous offre un joyau glacial venu du grand Nord.

Vous auriez tort de vous en priver !

Note : 9/10

Meilleure scène : L'échappée finale d'Erling et Olav votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 28 Septembre 2014 à 15:26

Pour ce court-métrage du dimanche, encore de la SF, mais cette fois, de la SF comique avec Johnny Express, ou comment une simple livraison peut tourner au drame planétaire !

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 22 Septembre 2014 à 13:17

Décidément, cette année, le demi-Dieu Hercule est à l’honneur. Pas moins de deux longs-métrages en quelques mois. Soyons francs, la quantité ne rime pas souvent avec la qualité. Et c’est un peu le cas ici. Le premier film, La Légende d’Hercule, était signé Renny Harlin, qui n’a rien fait de mémorable depuis 58 minutes pour vivre. Après ce premier essai aussi risible que moche, c’est au tour de Brett Ratner de revenir sur le fils de Zeus. En s’inspirant du comic book éponyme de Steve Moore, il tente donc de dépoussiérer le mythe et de livrer sa propre vision du héros. Pourtant, pas de quoi s’enthousiasmer. Rappelons quand même que Ratner est l’homme à l’origine du médiocre troisième volet de X-Men, celui-là même que Bryan Singer a renié dans son dernier film. Malgré un certain nombre d’acteurs réjouissants, Dwayne Johnson et Ian McShane en tête, autant dire que la prudence est de mise.

Hercule est un héros, une légende. Selon celle-ci, il est le fils illégitime de Zeus et d’une mortelle, il a accompli douze travaux impossibles pour le commun des mortels et surtout, on prétend que nul homme ne peut le blesser. Accompagné par une troupe de guerriers des plus hétéroclites, le héros est mandé par le roi Cotys en Thrace, une région de la Grèce. Harcelé par Rhésus, le royaume est en proie à une terrible guerre civile. Pour protéger le peuple autant que pour l’argent, Hercule et sa troupe acceptent d’entraîner l’armée inexpérimentée de Cotys et de défaire Rhésus et sa troupe de Centaures. Pourtant, de nombreuses surprises attendent le demi-Dieu.

Commençons par le dire clairement : si vous avez lu les (excellents) comics books de Moore et que vous pensez les retrouver à l’écran, vous pouvez faire demi-tour. Du récit de Moore, il ne reste que quelques noms (La Thrace, le roi Cotys, les hommes et femmes de la troupe d’Hercule) et quelques grandes lignes scénaristiques (La guerre civile, l’entraînement des troupes par Hercule). Le reste, avec cette logique détestable d’Hollywood, est expurgé de toute l’originalité du comics. Donc, oui, Hercule par Brett Ratner est une très mauvaise adaptation du travail de Steve Moore, en plus de ne même pas signaler qu’il s’en inspire (ce qui reste honteux).

Mais relativisons. Si vous ne connaissez pas le travail original, ou si vous savez faire la part des choses, Hercule peut devenir bien plus sympathique. Contrairement à ce que l’on pouvait craindre après le film d’Harlin, la réalisation de cet opus est nettement meilleure. Dans nombre de séquences, Ratner arrive à vraiment retranscrire le souffle épique des batailles de l’Antiquité (on pense notamment à l’attaque du village des cannibales). Surprenant également, les effets spéciaux du métrage sont tout à fait corrects, sans atteindre la perfection visuelle de Weta Workshop par exemple, mais assez impressionnants pour faire naître quelques séquences plaisantes. Côté scénario, celui-ci reprend donc quelques bases de celles du comics mais les lisse pour donner un récit fait de batailles héroïques et d’intrigues politiques. De ce côté, il n’y a rien de très original dans Hercule, tout reste assez convenu et on voit venir le retournement final à des kilomètres. Le vrai bon côté d’Hercule se cherche ailleurs.

Il se trouve dans la joyeuse équipe rassemblée autour du demi-dieu (et qui doit tout à celle du comics) remplie de beaux seconds rôles et qui fonctionne très bien à l’écran. De Rufus Sewell au génial Ian McShane (mais pourquoi cet acteur est si dédaigné d’Hollywood ?) en passant par Aksel Hennie, ils sont tous aussi charismatiques qu’attachants. Seule Atalante, l’amazone, jouée par Ingrid Borso Berdal, laisse une impression persistante de miscast, tant par son costume ridicule que par sa carrure totalement inadaptée pour le rôle. De même, Dwayne Johnson est une vraie bonne surprise, qui renvoie à Schwarzenegger dans Conan, un acteur bodybuildé impliqué dans son rôle et qui s’attire assez rapidement la sympathie du spectateur par la sincérité de son travail. Il est franchement convaincant, malgré toutes les réserves que l’on aurait pu avoir à son sujet. Le dernier atout du métrage, c’est la volonté de Ratner d’explorer la voie de la démythification et de rendre Hercule plus humain. Si le procédé n’est pas convaincant à 100%, il permet d’ajouter une touche d’originalité au récit balisé du demi-Dieu.

Malheureusement, il faut tempérer cet enthousiasme initial. Ratner, malgré ses bonnes intentions, ne dépasse jamais le cadre du blockbuster de série B. C’est sympathique mais c’est anecdotique. Trop sage, trop conventionnel, le récit souffre également d’énormes lacunes au niveau de sa cohérence qui, franchement, brisent toute sa crédibilité. Le meilleur exemple ? Les pertes après la première bataille, qui réduisent le nombre d’hommes de Cotys à une grosse poignée, et qui se comble miraculeusement en une nuit (Ses hommes doivent se multiplier par mitose). On citera également le nouvel équipement qui arrive comme par magie ou encore le fait que les hommes d’armes du roi semblent tantôt subjugués par Hercule, tantôt s’en foutre royalement (sans compter que les archers Thraces sont certainement les plus nuls toutes catégories confondues). Le gros souci d’Hercule, c’est à la fois de ne jamais donner plus que son postulat simpliste de départ, mais également de tomber dans tous les pièges du film américain lambda avec les facilités que cela implique.

Un sympathique film de série B avec de bons effets spéciaux. C’est un peu ce que l’on retiendra d’Hercule, à condition de ne pas avoir lu le comic book original. Fun et comptant assez d’acteurs convaincants dans ses rangs, le métrage de Brett Ratner n’est pas la catastrophe annoncée.

Dommage cependant, il aurait pu être tellement plus que ce qu’il est au final...

Note : 6/10

En tant qu’adaptation : 3/10 votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 18 Septembre 2014 à 20:19

![[Critique] Le Secret de Kanwar](http://ekladata.com/M1uFdxcI2hip3kq7Ay9iBck2W1s.jpg)

Inconnu en France, Anup Singh signe avec Qissa, the tale of a Lonely Ghost (stupidement traduit par Le Secret de Kanwar...) son second film. Le réalisateur indien porte son dévolu sur une question cruciale et extrêmement sensible dans la société Indienne : la place de la femme. Il confie son rôle principal à Irrfan Khan, l’excellent acteur de The Lunchbox ou L’odyssée de Pi, qui donne ici la réplique à la jeune actrice Tilotama Shome. Véritable portrait de l’Inde post-partition, Qissa est également une histoire profonde entre un père et sa fille. Sorti un peu en catimini en France, le long-métrage mérite pourtant une bien meilleure visibilité que nombre de films actuellement à l’affiche...

Nous sommes en 1947 et les Indes se scindent en deux parties distinctes : Le Pakistan, musulman, et l’Inde, Hindouïste. Alors que de terribles nettoyages ethniques ont lieu dans le Penjab, Umber Singh, un sikh, décide d’abandonner sa maison et de passer dans les territoires Indiens pour mettre sa famille à l’abri. Sa femme vient d’accoucher de son troisième enfant... une troisième fille. Alors que la vie reprend petit à petit son cours dans la nouvelle demeure familiale, une nouvelle naissance approche. Umber décide alors de faire une chose aussi extrême que folle : nier le sexe de son dernier enfant, encore une fois une fille, et de l’appeler Kanwar. Cachant au monde sa nature féminine et l’élevant comme un garçon, Umber se voit contraint à de nouvelles extrémités lorsque Kanwar arrive à l’adolescence et que l’inévitable mariage approche avec Nelli, une gitane.

Pour aborder un sujet aussi épineux, Anup Singh décide d’ajouter une touche de fantastique à son film. Le métrage s’ouvre sur les cent pas effectués par le fantôme d’Umber Singh, ressassant inlassablement sa faute passée. La suite reste plus classique et revient en arrière, lors de la fuite de Singh à travers le Penjab. Disons-le clairement, Qissa n’est pas du tout le récit des massacres ethniques de cette période, ils ne sont qu’entrevus et servent de point de départ à l’histoire du patriarche et de sa famille. Tout se concentre en réalité sur la décision incroyable d’élever le quatrième enfant comme un garçon alors qu’il s’agit en réalité d’une fille. Avec une précision et une justesse absolues, Anup Singh amène cette réalité toute indienne devant les yeux occidentaux de ses spectateurs. Dès lors, le récit ne parle plus que de la relation père-fille contrariée et de la douleur de Kanwar, qui comprend, petit à petit, l’horreur de la supercherie. Cette plongée en apnée dans une société qui confine la femme à un rôle dégradant dénonce une réalité terrible et poignante.

Non seulement Kanwar se retrouve étranger dans son propre corps qu’il ne peut pas accepter décemment – son père et sa famille l’ont toujours traité en garçon – mais en plus, il doit supporter une impossibilité de développer une relation mère-fille convenable. Hantée par le poids de la culpabilité – outre Umber Singh, elle seule connaît le secret de Kanwar – elle évite sa fille et se retrouve incapable de s’opposer à la folie de son mari. C’est la stupeur qui règne dans le long-métrage, la stupeur du spectateur devant les extrémités auxquelles se plient Umber, des petits mensonges aux véritables outrages, rien n’est épargné à l’identité profonde de Kanwar. De ce fait, la relation avec son père, ombre écrasante et étouffante, a quelque chose d’extrêmement dérangeante, tant Kanwar veut rendre fier ce dernier qui nous apparaît pourtant comme un monstre. Anup Singh dénonce une société qui non seulement condamne les femmes à un rôle de « fardeau » – elles ne sont qu’un poids pour une famille, puisqu’il faudra épargner pour la fameuse dote – mais qui en plus, arrive à gommer l’aspect humain du mariage, simple tractation entre familles qui décide quasiment de l’avenir des époux et de leurs parents. Le constat est terrible, le bilan de ce mode de pensée proprement horrifiant.

Pour porter ces deux rôles complexes et délicats, Irrfan Khan et Tilotama Shoma, respectivement Umber et Kanwar, déploient un génie incontestable. Leur interaction apparaît sincère dès les premières minutes. Mais Rasika Dugal, Nelli, ne démérite pas non plus. La seconde partie du film fait toute la lumière sur le mal-être de Kanwar et développe un nouvel axe, celui d’un amour impossible entre des époux qui ont été dupés. C’est ici que le métrage prend son tournant le plus tragique et que la question de l’identité éclate au grand jour. Le personnage de Kanwar se déteste, n’arrive pas à accepter sa nature. Hanté par son père, il finira totalement absorbé par le mode de pensée qui l’a vu grandir... le détruisant définitivement. C’est à ce niveau, en toute fin du film, que le fantastique revient doucement. La séquence dans la mare ne laisse pourtant aucun doute sur la seule voie qui s’ouvre devant Kanwar, désormais écho funeste de son propre père.

Qissa, A Tale of a Lonely Ghost, a tout du grand film. D’une justesse surprenante, brillamment interprété et surtout troublant portrait d’une Inde où la femme n’existe pas, le métrage captive en plus par son questionnement sur l’amour paternel et l’identité sexuelle.

A découvrir absolument si le sujet vous intéresse un tant soit peu !Note : 8.5/10

Meilleure séquence : Nelli qui tente de faire ressortir la féminité de Kanwar en l’habillant comme une femme, pour la première fois de sa vie. votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 18 Septembre 2014 à 11:14

![[Critique] Party Girl](http://ekladata.com/rjUD5e8zqUpjoTI7UIBQKiNrg7k.jpg)

Véritable surprise lors de la dernière sélection d’Un Certain Regard de Cannes, Party Girl est un film surprenant. Emmené par un casting majoritairement composé d’amateurs, Angélique Litzenburger en tête, le long-métrage est également signé par trois co-réalisateurs/co-scénaristes à partir de l’histoire de l’un deux, Samuel Theis. En grande partie autobiographique, le récit de Party Girl fait la part belle à l’improvisation et la spontanéité, tout en abordant un sujet peu exploré au cinéma avec la fin de carrière triste et difficile d’une fille de cabaret. Véritable plébiscite sur la Croisette, le film a remporté le Prix D’ensemble pour son casting et surtout la Caméra D’Or. Malgré tout, avec la déconvenue La Vie d’Adèle l’année dernière, qui se voulait aussi dans une veine réaliste/naturaliste, Party Girl était attendu avec une certaine appréhension.

Party Girl, c’est l’histoire d’Angélique Litzenburger, une danseuse de cabaret vieillissante de Forbach. Bien consciente que sa carrière touche à sa fin, et malgré l’immense tendresse qu’elle voue à sa vie au sein de ses amis du cabaret, Angélique accepte la demande en mariage d’un client, Michel. A cette occasion, elle décide de renouer les liens avec la dernière de ses filles, Cynthia, soustraite à sa garde dès son plus jeune âge par les services sociaux. Avec l’aide de ses trois autres enfants, elle entreprend de la rencontrer pour qu’elle assiste à son mariage. Malheureusement, si la cellule familiale semble se reformer, Angélique commence à douter de sa future union avec Michel.

Pensé dès le départ comme un film réaliste, Party Girl a de quoi désarmer au premier abord. Ses acteurs, pour la plupart des novices, semblent un peu perdus au départ. Mais heureusement, ce n’est qu’une impression. La grande force de Party Girl réside dans son authenticité, qui, contrairement à celle, forcée, de La Vie d’Adèle, joue grandement pour nous rapprocher des personnages. Bien loin des standards habituels, ceux-ci appartiennent aux classes déshéritées – Michel est un mineur à la retraite, Angélique une petite danseuse de cabaret qui possède à peine de quoi se payer une chambre pour vivre... – mais pas de cliché ici, pas de caricature. Tout aussi pauvres et simples soient-ils, les réalisateurs ne les utilisent pas pour faire passer un pseudo-message politique ou social à la façon hautaine d’un Kechiche. Au contraire, le métrage se concentre sur Angélique et ses enfants, alternant entre la mélancolie qui accable cette dernière mais également la joie de retrouver enfin une famille au grand complet grâce à son futur mariage.

Filmé au plus près, mais sans abuser des gros plans et autres artifices du cinéma-vérité, Party Girl tend souvent vers le documentaire. En prenant place dans une petite ville non loin de la frontière allemande, le long-métrage bénéficie d’une saveur particulière et atypique, un peu à la façon d’un Bullhead filmé entre Wallonie et Flandres. Il en va de même pour les acteurs, qui, au-delà de posséder un accent parfois très prononcé, ne déparent jamais avec le cadre dans lequel ils évoluent. De par l’idée autobiographique de départ et son choix d’un casting amateur jouant son propre rôle, Party Girl s’attire la sympathie et l’empathie du spectateur. Criante de vérité, Angélique Litzenburger émeut avec ce personnage de vieille fille qui a fait les mauvais choix et qui continue, par désespoir, à en faire de mauvais. Sa relation avec Michel, compliquée mais aussi pathétique, touche presque autant que l’amour qu’Angélique porte à ses enfants, malgré les affres de sa vie passée. On sent, notamment lors d’une superbe scène de discours pendant le mariage, toute l’intensité et la vérité des mots prononcés par les enfants à leur mère. Là où Party Girl touche juste, c’est qu’il se concentre sur ses forces et ne cherche pas à aller plus loin, à tomber dans la revendication sociale. Il ne cherche pas à opposer deux classes de la société ni à délivrer un couplet sur un hypothétique amour impossible. Le film parle simplement d’un destin pas comme les autres, aussi tragique qu’émouvant.

Dans les pas d’Angélique, le spectateur se retrouve un peu. Paumée, prisonnière d’une vieillesse qui a fané sa beauté passée, elle tente, par désespoir, de bâtir autre chose pour la fin de ses jours. Malheureusement, on ne quitte pas le cabaret comme ça. Outre la tristesse, Party Girl dégage aussi beaucoup d’humour et file souvent de grands sourires. Par le naturel de ses acteurs, d’une part, mais aussi par cette solidarité entre filles de cabarets, à mi-chemin entre amour et haine, impeccablement retranscrite. Toutes ces habituées du monde de la nuit trouvent, en Angélique, un écho étrange. Le personnage de Michel, le vieux mineur pas méchant mais qui ne réalise pas qu’Angélique lui dit oui pour de mauvaises raisons, arrive à conjuguer le stéréotype du pauvre type et l’originalité de l’homme vraiment tombé amoureux de sa danseuse favorite. Ainsi, il n’y a pas vraiment de bons ou de mauvais personnages dans le métrage des trois compères, juste des humanités brisées et bancales, comme on en croise chaque jour sans même le savoir. Malgré le ton résolument tragique de la toute fin, Party Girl atteint ses objectifs et raconte, avec une grande sensibilité, le parcours d’une vieille femme bouffée par le cabaret qu’est devenue sa vie.

Party Girl a amplement mérité sa Caméra D’Or et le coup de projecteur que ce prix a permis sur le film de Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel Theis. Criant de vérité, touchant et drôle à la fois, Party Girl est une authentique réussite.

Note : 8.5/10

Meilleure scène : Le discours des enfants à leur mère, et notamment Cynthia. votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 18 Septembre 2014 à 00:37

![[Critique] Rock-O-Rico](http://ekladata.com/7cwYr6RC06cA1foiV3BMBZc-CI8.jpg)

Après l’échec public de All dogs go to heaven, écrasé par la concurrence de La Petite Sirène, Don Bluth amorce une lente descente aux enfers. Film de la dernière chance pour ses studios d’animation, Rock-O-Rico (Rock-O-Doodle en VO) pèse lourd sur les épaules de Bluth et ses collaborateurs Gary Goldman et John Pomeroy. Avec un budget de 18 millions de dollars, un échec du métrage signifierait purement et simplement la fin de l’aventure pour les studios Bluth. En prenant le parti de revenir à une histoire plus traditionnelle tout en réemployant des techniques d’animation semblables à celles de Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, Rock-O-Rico n’aura pas du tout le succès escompté et viendra mettre un terme momentané à l’aventure de Bluth dans le domaine de l’animation indépendante. Retour sur un échec annoncé.

Chantecler chante tous les jours pour que le soleil se lève sur la ferme avec son fameux Rock-O-Rico. Lorsqu’un hibou appelé Le Grand Duc le provoque en duel, notre coq chanteur oublie de donner sa prestation journalière. Pourtant, à la stupeur générale, le soleil se lève quand même. Humilié, il s’exile de la ferme et le Grand Duc prend peu à peu le pouvoir sur le monde. Pendant ce temps, le jeune Edmond écoute l’histoire de Chantecler dans son lit tandis que l’orage s’abat avec fracas sur la ferme de ses parents. Pour sauver son domaine et sa famille, Edmond appelle de ses vœux Chantecler pour que le soleil se lève à nouveau et chasse la tempête. Il se retrouve alors entraîné lui-même dans le conte et devient un des personnages de son histoire favorite. A présent, il lui faut retrouver Chantecler !

Dès le départ, on sent bien que la manière de raconter de Don Bluth a changé. Et pas en bien. Porté par une voix-off lourde et dirigiste, le long-métrage ne peut pas compter sur la poésie d’un Petit Dinosaure et s’embourbe instantanément dans un registre ultra-enfantin et simpliste. Rock-O-Rico semble vouloir prendre le contrepied de Charlie, et rapidement tout échoue. D’abord à cause de son héros, Chantecler, hommage évident à Elvis, il n’atteint jamais l’originalité et la complexité des personnages précédents créés par l’américain. Semblant le comprendre, Bluth introduit Edmond, l’enfant qui sera le véritable héros du film. Pour le faire intervenir, il passe par un court instant de film live avec des acteurs très peu convaincants, et bascule dans le monde animé son protagoniste du réel d’une manière qui n’est pas sans renvoyer à L’Histoire sans Fin ou Qui veut la peau de Roger Rabbit ?. Seulement voilà, l’animation et l’incrustation sont d’une laideur incontestable. Heureusement que les passages combinant les deux s’avèrent courts, la chanson de fin est une catastrophe graphique irregardable aujourd’hui... En parlant de chanson, et puisque Chantecler est un « chanteur », c’est bien la musique qui occupe une place primordiale dans le métrage, mais elle est beaucoup, beaucoup moins convaincante que dans les précédentes œuvres de Bluth, pour ne pas dire anecdotique.

Mais le pire de tout reste l’histoire, d’une banalité affligeante, expurgée de toute complexité ou sous-texte plus adulte et/ou avant-gardiste. On se retrouve en face d’un simple récit d’aventures où Chanteclerc devra affronter le méchant (Le Hibou qui renvoie furieusement à celui de Brisby, en bien plus raté) et sauver ainsi le monde d’Edmond. Le tout véhicule des valeurs de courage et de confiance en soi des plus banales. Au fur et à mesure des péripéties, on s’aperçoit non seulement du ton très enfantin employé mais aussi du peu de passion qui ressort du film. Celui-ci aurait pu être enfantin mais dégager une poésie certaine tout en explorant des thèmes encore peu abordés – à l’image du deuil dans le Petit Dinosaure – mais on ne trouve rien de cela dans Rock-O-Rico. C’est à peine si l’on effleure le monde du star-system avec le manager ripoux de Chantecler... Là où les autres films de Don Bluth avaient des années d’avance, Rock-O-Rico a, lui, des années de retard. Moins entraînant qu’un Mary Poppins qui mélangeait aussi animation et film live, bien moins abouti et jouissif qu’un Roger Rabbit, le long-métrage n’arrive jamais à décoller, ni à nous toucher à travers ses personnages qui restent désespérément vides. Le seul instant où l’on retrouve un peu de cette folie visuelle et atmosphérique qui caractérise Bluth, c’est dans l’antre du Grand Duc avec cet orgue monumental producteur de tempête. En somme, un vrai désastre qui s’achève, en plus, sur une séquence hideuse au possible, comme déjà évoqué plus haut. Arrivé à la fin du film, on a toute les peines du monde à croire que c’est le même Bluth qui avait fait quelques années plus tôt ce petit chef-d’œuvre qu’était Charlie, mon héros.

Désastre artistique et commercial, Rock-O-Rico marque le début de la longue traversée du désert de Don Bluth. Mal pensé, peu original, techniquement à la traîne et surtout tout à fait quelconque, Rock-O-Rico est une immense déception.

Note : 3/10

Meilleure scène : Le Grand Duc et son orgue votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 12 Septembre 2014 à 18:42

Le sergent de police Ralph Sarchie a un don assez unique, celui de pressentir le « potentiel » de certaines enquêtes. Lorsqu’une femme jette son bébé dans la fosse aux lions au Zoo du Bronx et qu’un mystérieux individu encapuchonné s’enfuit des lieux de l’incident, Ralph tombe dans une spirale d’horreurs qu’il n’aurait pas soupçonnées. Confronté à ce qui semble être la possession de Jane Crenna, la mère de l’enfant en question, il trouve une aide inattendue en la personne de Mendoza, un prêtre aux manières peu usuelles et au passé trouble. Reste aux deux hommes à vaincre le mal, celui des origines, qui s’insinue lentement dans les rues de New-York, dans le sillage de trois anciens Marines...

Avec sa bande-annonce léchée, Délivre-nous du mal a de quoi appâter les fans de films d’horreur. Aux commandes, un habitué de la chose avec Scott Derrickson, un réalisateur à qui l’on doit le sympathique Sinister... ainsi que le très moyen L’Exorcisme d’Emily Rose. Pourtant, il faut bien se pencher sur son dernier film car, outre l’amour qu’il semble porter au genre horrifique, le monsieur sera bientôt à la tête du prochain opus Marvel : Docteur Strange. En attendant, il convie le trop rare Eric Bana à un petit tour dans les rues poisseuses du Bronx entre exorcisme, satanisme et autres joyeusetés démoniaques. Pas sûr que l’originalité soit au rendez-vous...

Comme tous les films d’horreurs de ces dernières années, le métrage s’ouvre sur le panneau « Inspiré de faits réels ». Bon, ça commence mal. On découvre alors rapidement une petite histoire bien effrayante qui mêle joyeusement la guerre en Irak, l’occulte et surtout l’exorcisme, un thème qui semble définitivement fasciner Derrickson. Si l’intrigue suit un cheminement plus ou moins convaincant, on s’aperçoit rapidement qu’elle accumule à peu près tous les clichés inhérents à ce type de film. D’abord, le flic intègre mais pas trop, qui aime à son temps perdu tabasser du pédophile – ce qui est bon pour la santé à croire -, ensuite le prêtre très très mystérieux qui fait aussi prêtre que Luc Besson fait réalisateur, et surtout les méchants démons forcément à comploter pour envahir la terre de partout. Alors heureusement, avec tous ces clichés, Derrickson bricole tout de même un scénario assez prenant et arrive facilement à susciter l’intérêt grâce à une réalisation correcte et quelques moments bien flippants. Mais voilà, l’esthétisme ne suffit pas.

Le souci majeur de Délivre-nous du mal c’est qu’il n’y a qu’Eric Bana d’intéressant. Et encore... Son personnage enquille aussi joyeusement les clichés comme on l’a déjà dit. Les retournements de situation se prévoient à dix kilomètres – « Tiens, le prête et le sergent font équipe ? Bon ben on va pouvoir buter l’ancien coéquipier »... ou encore « Oh, mais il a une fille et une femme le héros ! Allez, on va les kidnapper/torturer/violer » (rayez la mention inutile) et pire encore, des incohérences et invraisemblances crèvent l’écran au fur et à mesure de l’avancée de l’intrigue. Au premier rang de celles-ci, on trouve le fameux syndrome Dracula du film d’horreur : tout, ou presque, se passe de nuit. A croire que dans cette partie des Etats-Unis, on a opté pour le 20h de nuit, 4h de jour. C’est plus utile pour les forces démoniaques, c’est bien connu. Le meilleur exemple de ce syndrome : le sergent qui prend une affaire de sous-sol louche à aller inspecter – oui, ça part déjà mal – avec lorsqu’il sort un grand soleil. Coupure... et arrivée à la maison en question en pleine nuit et en pleine tempête – oui parce que le film se passe aussi pendant la moitié du temps sous la pluie. Soit c’était très, mais alors très très loin, soit la nuit tombe avec une vitesse insoupçonnée dans le Bronx. Ce genre de détail, qui semble infime comme ça, décrédibilise tout le film. Sans parler du méchant qui copie totalement le look de celui de Blade II pendant les trois quarts du métrage.

De même, dès le départ, on sent que la famille de Ralph sera un des enjeux finaux et on est obligé de se farcir une bonne vieille intrigue parallèle à base de « T’es pas assez à la maison », « Mais non je t’aime », « Ta fille a besoin de toi », « Et moi, j’ai besoin d’une pute » (enfin dans les grandes lignes quoi). Non seulement on se fout de la chose mais en plus on sent que tout est artificiellement gonflé. Là où la famille de Sinister se justifiait totalement (c’est même le cœur du film), celle de Délivre-Nous du Mal fait pièce rapportée. On passera rapidement également sur cette idée monstrueusement débile d’inclure une chanson des Doors (mais vraiment l’idée la plus débile du siècle) pour terminer sur le morceau de bravoure du film, l’exorcisme. Plutôt bien filmé, tendu et assez effrayant, c’est un des seuls bons éléments qui sauvent le long-métrage (en faisant abstraction de The Doors... encore). Cependant, arrivé à la conclusion bien, mais alors bien bien bien puritaine, on a un sentiment très étrange et extrêmement dérangeant : avoir assisté à un spot publicitaire de deux heures sur la religion catholique style « Devenez exorciste, on a des enfa...euh des cookies ! ». Un coup à rendre le film nauséabond, et pas qu’un peu.

Délivre-Nous du mal est une mauvaise surprise. Même si on le prend comme un film d’horreur de série B, même si Eric Bana porte tout le film sur ses épaules et même si l’ambiance reste assez soignée, il y a bien quelque chose de dérangeant dans le message du film et dans le nombre de clichés qu’il régurgite à longueur de temps. Une grosse déception qui incite surtout à se contenter de la vision de Sinister, autrement plus sympathique. Du coup, pour Docteur Strange, on peut légitimement s’inquiéter...

Note : 4/10

Meilleure scène : L’exorcisme finalSuivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page FacebookSuivez sur Twitter :

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 11 Septembre 2014 à 23:36

![[Critique] Enemy](http://ekladata.com/p3mKJ5ubiEWG6aD4XHsEu5YBSuE.jpg)

En l’espace de deux films, le canadien Denis Villeneuve s’est fait un nom. Avec Incendies d’abord, film choc bouleversant et renversant qui doit beaucoup à l’écrivain Wajdi Mouawad, et Prisoners ensuite, plongée rude et noire dans les méandres de la vengeance d’un père esseulé. Cette fois, pour son troisième long-métrage, il choisit d’explorer le drame psychologique avec un acteur qu’il affectionne particulièrement : Jake Gyllenhaal. Basé sur la nouvelle de José Saramago, L’autre comme moi, Enemy tombe pile-poil après la sortie de The Double, autre film sur le thème du double. Cette coïncidence n’empêche pourtant pas le métrage de Villeneuve d’adopter une voix plus singulière et d’emprunter cette fois purement au genre dramatique. Enemy sera-t-il le film de la consécration pour Villeneuve ?

Adam est un professeur d’université. Plutôt du genre effacé, il mène une vie tout à fait ordinaire avec Mary, sa femme. Tout bascule le jour où il visionne un film et découvre l’existence d’un acteur qui lui ressemble trait pour trait. Troublé dans un premier temps, il se met à rechercher après cet Anthony Saint-Claire. Sans pouvoir l’expliquer lui-même, Adam devient complètement obsédé par Anthony et tente de le rencontrer. Il ne s’imagine pas que sa curiosité va venir mettre en danger son couple et sa petite vie paisible.

Deux semaines après la sortie en salle de The Double, l’arrivée de Enemy a de quoi étonner. Pourtant, là où l’on aurait pu redouter la redite, Villeneuve se concentre essentiellement sur l’aspect psychologique de cette brutale confrontation à un « autre soi ». A l’instar d’Eisenberg, Jake Gyllenhaal incarne à la fois Adam et Anthony et livre une remarquable prestation. On retrouve encore une fois deux hommes aux personnalités totalement opposées, l’un introverti et effacé, l’autre exubérant et charmeur. Au lieu de jouer sur la peur du remplacement comme l’a fait Ayoade, Villeneuve tente de raconter une autre facette de cette troublante découverte. Celle de la dualité. Tout du long, le réalisateur n’a de cesse de confronter ses deux protagonistes et de montrer la peur irrationnelle que l’un éprouve par rapport à l’autre. Pourtant pas de prise de pouvoir au niveau professionnel mais seulement un trouble profondément enraciné à l’encontre de ce qui apparaît comme un paradoxe, une anomalie. Adam est terrifié de retrouver Anthony et, pendant longtemps, difficile de dire exactement pourquoi. Villeneuve joue avec le spectateur, joue avec son trio d’acteurs – Mélanie Laurent, Jake Gyllenhaal et Sarah Gadon – pour accoucher d’un imbroglio amoureux aussi dangereux que fascinant.

La caméra de Villeneuve reste toujours aussi acérée, sa mise en scène soignée et sa façon de capturer ses personnages formidable. Malgré des filtres jaunâtres qui deviennent rapidement rédhibitoires, le réalisateur crée une atmosphère pesante et sinistre. Surtout, il installe un symbolisme venimeux grâce à cette figure de la mygale, que ce soit à travers des visions directes de l’araignée ou des cauchemars réellement dérangeants. Le souci, c’est qu’à trop vouloir pénétrer dans le monde du psychisme et de ne donner quasi aucune clé au spectateur, on se trouve rapidement perdu dans le récit qu’il nous livre. En effet, on se doute que les deux couples profitent d’une certaine symétrie et que l’araignée représente la figure féminine mais l’on a un mal fou à comprendre là où veut en venir Villeneuve. Si après coup on pourra comprendre lentement et âprement les choses, on se rend surtout compte que le canadien pêche par excès et tombe dans un certain hermétisme totalement absent de ses précédents films. Pour peu, on tomberait presque dans du Cronenberg style Spider (comme quoi), et sur un sujet assez accessible – le combat entre deux versants d’une même personnalité –, Enemy devient presque élitiste dans son abord.

Pour autant, Enemy est loin d’être un mauvais film, ses acteurs sont tous géniaux et Villeneuve profite de certaines scènes carrément formidables. De la femme à tête de mygale marchant dans un couloir vide à la rencontre dans la chambre d’hôtel miteuse en passant par l’échange entre Adam et Anthony, il y a vraiment des choses enthousiasmantes. Il faut d’ailleurs insister sur le fait que Sarah Gadon se révèle exceptionnelle dans le long-métrage. Certes Gyllenhaal domine le film, mais le jeu subtil et précis de Gadon, notamment lorsqu’elle se retrouve avec Adam, fait de sacrées merveilles. En somme, on assiste à un show d’acteurs réellement excitant avec une atmosphère envoûtante, mais sur une trame encore plus obscure que celle de The Double (c’est dire !). C’est tellement dommage de compliquer ainsi les choses alors qu’Enemy avait un incroyable potentiel.

Déception relative, Enemy ne se hisse pas aux niveaux de ses illustres prédécesseurs. Denis Villeneuve complexifie trop son histoire et s’enferme dans un hermétisme qui ne plaira qu’à un public très restreint. Reste un film intriguant et oppressant pour les amateurs du genre casse-tête psychologique.

Note : 7.5/10

Meilleure scène : Helen et Adam dans la chambre conjugale 1 commentaire

1 commentaire

-

Par Nicolas Winter le 11 Septembre 2014 à 15:58

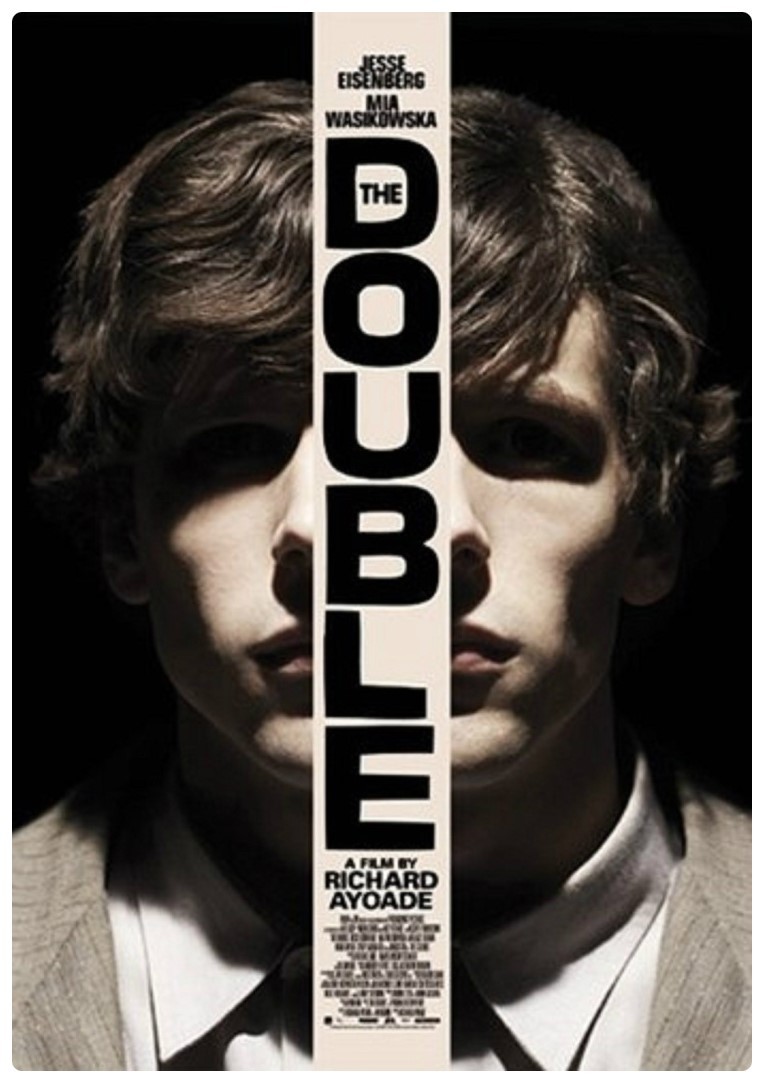

Bien plus connu pour son rôle de Moss dans la série IT Crowd, Richard Ayoade est également réalisateur. Après Submarine en 2010, l’anglais récidive avec un film aussi inattendu qu’étrange : The Double. Inspiré du roman de Fiodor Dostoïevski, Le Double, le long-métrage mise sur l’humour britannique et deux acteurs reconnus : Mia Wasikowska et Jesse Eisenberg. Par un hasard du calendrier, le film se retrouve presque côte à côte avec un récit profitant du même postulat : Enemy de Dennis Villeneuve. Pourtant, loin de faire dans la redite, les deux histoires envisagent le problème du double par un traitement bien différent. The Double choisit ainsi un ton plus comique mais aussi, plus mystérieux.

Simon travaille dans une grande entreprise. Timide et plutôt renfermé, il en pince pour Hannah du service photocopie. Malheureusement, celle-ci ne partage pas du tout ses attirances. Alors qu’il met consciencieusement au point un projet capable d’améliorer le rendement de sa firme et donc de s’attirer les bonnes grâces de son patron, le « colonel », Simon voit débarquer un nouvel employé. Energique, sûr de lui, rusé et charmeur, ce nouveau collègue, James, va aider Simon à sortir de son anonymat. Pourtant, Simon est troublé...car James a une particularité : il lui ressemble trait pour trait. Lorsqu’il tente d’usurper sa vie, les choses tournent mal.

The Double est un film atypique. Il se construit autour de la personnalité effacée de Simon, incarné par un brillant Jesse Eisenberg. Presque un anti-héros, Simon vit dans un quasi-anonymat, ignoré par le vigile alors qu’il se présente tous les jours, à peine remarqué par son chef de service et pire, royalement ignoré par celle qu’il aime en secret, Hannah. Attachant par sa fragilité et sa balourdise, Simon n’est pourtant pas l’élément le plus frappant du long-métrage. Là où l’on s’attendait à quelque chose d’assez conventionnel, Ayoade imagine un univers très noir et désespérant, sorte de dystopie étouffante où les barres d’immeubles embrumées cachent des suicidaires en puissance, et où les entreprises ressemblent bien plus à des mini-dictatures qu’autre chose. Très sombre, le film du britannique convoque un peu du Brazil de Terry Gilliam avec lequel il partage l’amour pour des technologiques de pointe faites de bric et de broc, et surtout une description très brumeuse de l’entreprise dite moderne. On ne sait jamais réellement le but de l’employeur de Simon, ni même avec précision à quoi il sert dans l’entreprise. Cet épais voile de mystère qui enrobe l’ensemble du long-métrage donne une tonalité inquiétante et déroutante au récit, et si l’humour tranche à certaines occasions, il reste moins marqué que dans Brazil, créant ainsi une ambiance plus oppressante encore.Au-delà de ce simple aspect « background », extrêmement enthousiasmant au demeurant, The Double voit l’affrontement de deux « individualités » : celles de James et de Simon. James incarne tout ce que Simon n’est pas, et s’il nous parait immédiatement sympathique, c’est pour mieux mettre en abyme l’effet premier qu’il produit sur Simon et ses collègues de travail. Ayoade démontre que ce n’est pas l’apparence qui compte mais purement et simplement le magnétisme, le charisme d’une personne. Pourtant physiquement identiques, les deux hommes n’ont rien en commun au niveau de la personnalité – ce qui est impeccablement rendu par Eisenberg. Le réalisateur britannique souligne ici l’importance de la communication et du langage corporel. Plus loin, et plus sournoisement, il joue avec le spectateur et l’embrouille sur la nature de James : Est-il un double imaginé par Simon ? Est-il un véritable personnage lié par un quelconque lien fantastique à Simon ? Ayoade ne tranche jamais et nous laisse décider, préservant cette ambiance surnaturelle qu’il a mis tant de temps à installer. En assumant son parti-pris jusqu’au bout, on peut dire que le britannique réussit son pari de l’étrangeté.

Outre la dystopie, ce qui captive également dans The Double, c’est la capacité d’Ayoade à glisser lentement dans un vrai cauchemar pour son personnage principal et de jouer sur une peur commune à tous : celle du remplacement, et notamment en amour. Mia Wasikowska incarne une Hannah crédible, jeune femme évanescente tantôt suicidaire tantôt rêveuse. Son interaction avec James permet de confronter le spectateur à une peur primale, celle de se voir supplanter par un individu meilleur mais qui, paradoxalement, nous ressemble énormément. Une peur toute schizophrénique mais qui culmine pourtant avec la scène du restaurant, glacialement géniale. Rapidement, le remplacement ne se limite plus à l’espace amoureux mais aussi au versant professionnel pour finir par l’aspect le plus dérangeant, le microcosme personnel. En fin de compte, James supplante Simon, même aux yeux de sa grand-mère. Ayoade marie avec un talent évident le registre comique avec l’angoisse latente de son histoire. Il en résulte une intrigue certes brumeuse, mais véritablement originale et percutante.

Sorte de fils bâtard de Brazil, The Double constitue une très bonne surprise qui aborde de façon inattendue la thématique du double grâce à son univers dystopique dérangeant et au talent insolent de Jesse Eisenberg.

Une curiosité à découvrir.

Note : 8/10

Meilleure scène : Le restaurant avec Hannah votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 9 Septembre 2014 à 00:04

Arnaud et Victor viennent de perdre leur père et se voient dans l’obligation de reprendre l’entreprise familiale. Chez un de leurs clients, ils font la connaissance de Madeleine, une jeune fille au caractère bien trempé et qui n’a qu’une obsession : intégrer un corps d’élite de l’armée française. Pour se faire, elle décide de tenter un stage de formation militaire de 15 jours chez les Dragons. Fasciné par le magnétisme sauvage de la jeune fille, Arnaud décide de la suivre. Il va alors découvrir une adolescente pas comme les autres et vivre une expérience unique loin de tout ce qu’il avait pu imaginer.

Présenté au Festival de Cannes 2014 dans la Quinzaine des Réalisateurs, Les Combattants est un premier film français de Thomas Cailley, qui n’avait jusque-là œuvré que sur des courts-métrages. Il choisit d’aborder l’amour, l’adolescence et le dépassement de soi d’une façon originale et fraiche, tout en donnant les rôles principaux à de jeunes acteurs pas forcément très connus. Précédé par un buzz très positif et mis en valeur par une bande-annonce des plus accrocheuses, Les Combattants rassemble tous les ingrédients pour appâter le spectateur en quête d’inattendu.

Les Combattants est, avant toute chose, un film drôle. Mais heureusement pas comme une comédie lambda à la française, où l’on cherche désespérément à nous faire rire toutes les cinq minutes avec des gags vaseux. Thomas Cailley fait preuve d’un humour tantôt subtil tantôt caustique avec le portrait de Madeleine, une adolescente totalement hors-norme, avec un répondant hallucinant et incarnée à la perfection par la jeune Adèle Haenel, véritable révélation du long-métrage. Ce personnage au caractère bien trempé et bien barré sert de pivot au récit de Cailley, qui arrive à nous attacher à ses deux principaux protagonistes avec une rapidité étonnante. Car de l’autre côté, Arnaud, même s’il reste plus conventionnel, est un jeune homme attendrissant et drôle. Le contraste entre la rudesse et l’énergie de Madeleine d’une part, et le flegme d’Arnaud d’autre part, crée non seulement un décalage comique, mais donne une dimension humaine et crédible à ce couple improbable.

On peut, il est vrai, prendre Les Combattants comme un film d’amour. Mais dans ce cas, c’est un des films d’amour français les plus atypiques depuis un sacré bout de temps, non seulement pour les deux « tourtereaux » mais également pour leur parcours dans le film. Tomber amoureux pendant un stage militaire n’est pas donné à tout le monde. En refusant de céder aux clichés habituels, Cailley offre une vision plus authentique et terriblement touchante au fond. Il se permet même, en jouant avec cette séquence d’incendie et l’obsession d’apocalypse de Madeleine, de donner un côté prince charmant moderne à Arnaud, sans pour autant briser le féminisme revendiqué de Madeleine. De même, jamais le réalisateur ne juge la jeune femme ou le jeune homme, il se contente de nous confier cette tâche avec une simplicité désarmante. Entre les entraînements de Madeleine et le monde militaire, impossible de ne pas adhérer au délire de ces deux doux-dingues.

En prime, le long-métrage prend un malin plaisir à se moquer rudement du monde militaire français. Encore une fois, Cailley n’est pas frontal, il trouve même des qualités à cet environnement – l’esprit d’équipe par exemple – mais se paye rapidement la tête de cette armée loin des mythes qu’elle entretient, où l’on mange frites et flamby au calme, au grand dam de Madeleine. De même, le réalisateur français apporte son modeste petit message, sur le refus d’être le mouton bêlant qui suit le troupeau – la séquence cultissime de la grenade – et finit par une tranche de vraie survie qui, même si elle tourne court, célèbre le dépassement de soi et l’envie d’aller là où les autres ne vont pas, en passant outre les préjugés et les critiques. Pas si mal pour un premier film !

Grâce à son authenticité savoureuse, à son humour savamment dosé et à ses deux acteurs géniaux, Les Combattants décroche la palme du film sympathique qui va au-delà des espérances.

Un vrai moment de bonheur à consommer sans modération.

Note : 8/10

Meilleure réplique : « C’est courageux, moi je l’aurais pas fait »

Meilleures scènes : Le grenade dans le réfectoire – L’incendie – le final votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 7 Septembre 2014 à 14:32

C'est le retour du court-métrage avec Tears of Steel, une histoire de SF entre poésie et comédie...et avec un acteur que les fans de Poltergeist (la série) auront plaisir à retrouver !

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 4 Septembre 2014 à 17:50

Premier « vrai » film de Jake Paltrow – le frère de Gwyneth – Young Ones se risque au pari de la SF. Jusqu’ici, Paltrow n’avait réalisé que des épisodes de séries et un obscur petit film, The Good Night. Avec Young Ones, il rassemble une superbe galerie d’acteurs – Michael Shannon, Elle Fanning, Kodi Smith-McPhee et Nicholas Hoult – pour livrer une histoire post-apocalyptique aux prétentions modestes. Sans grande débauche d’effets spéciaux ou bataille tonitruante, le jeune réalisateur arrive pourtant à tirer son épingle du jeu avec ce long-métrage qui constitue en réalité une bonne petite surprise.

Dans un futur relativement proche, la sécheresse s’est abattue sur le monde et l’eau est devenue le principal enjeu pour la survie des hommes. Ernest Holm, le patriarche de la famille Holm, défend jalousement son puit et sa terre tout en commerçant avec les équipes ouvrières forant les montagnes à la recherche d’eau. Ses deux enfants, Mary et Jérôme, vivent dans l’ombre imposante de leur père dont le penchant prononcé pour l’alcool a causé la paralysie de sa femme, Katherine, désormais à l’hôpital. L’arrivée du jeune Flem Lever, le fier et rusé fils de leur voisin, va bouleverser la cellule familiale. Le jeune Jérôme devra bientôt décider comment défendre l’honneur des siens.

Pas forcément très attendu – même carrément pas – Young Ones réserve son lot de (bonnes) surprises. Son univers, à la fois aride et très sobre, arrive à conjuguer un budget que l’on devine restreint, avec une histoire assez classique de vengeance mais suffisamment bien incarnée pour atteindre ses objectifs. Le monde de la famille Holm renvoie à nombre de récits post-apocalyptiques de SF mais a le très bon goût de ne pas en faire le pivot central du film. Paltrow sait qu’il n’invente rien et se sert au contraire du background pour ajouter une originalité à la structure de son intrigue. L’exemple du robot de chargement, une idée toute simple mais géniale, est un peu l’archétype de ce que tente le réalisateur : se servir de quelques éléments science-fictifs pour faire avancer son récit. Il en va de même pour cette histoire de sécheresse qui sert à justifier le ressentiment de Flem et toutes les histoires de convoyages (et de frontière sécurisée). Young Ones relève au final d’une SF « light » certes, mais une SF de qualité quand même.

Le vrai cœur du film se situe dans le personnage de Jérôme, incarné par un Kodi Smith-McPhee bien plus impressionnant que dans son « non-rôle » de la Planète des Singes. Paltrow expose avec celui-ci la passation de pouvoir entre un père et un fils et de quelle manière l’influence paternelle peut se faire ressentir bien des années plus tard. A ce petit jeu, Michael Shannon livre une nouvelle magnifique prestation avec ce personnage torturé d’Ernest Holm. Son interaction avec sa famille, et surtout avec Jérôme, fournit le principal point d’intéressement du récit. Seule Mary semble en retrait dans ce portrait, écrasée par la présence de Flem, porté, il faut dire, par un très bon Nicholas Hoult. Tout le propos de Young Ones tient dans l’héritage et dans une passation de flambeau générationnelle aussi rude que juste. Malgré une vengeance somme toute assez conventionnelle, le récit arrive à ferrer son spectateur grâce aux interactions de ses personnages et au bâti dramatique de l’histoire.

Malheureusement, comme nombre de premiers films, Young Ones est également un film imparfait. La faute à une réalisation encore très maladroite où Paltrow abuse très largement des fondus – quasiment toutes les transitions du film – et lasse terriblement le spectateur qui frôle l’overdose de cet artifice bien pataud. De même, le réalisateur américain divise artificiellement son film en trois chapitres, sans aucune véritable raison autre qu’un didactisme exacerbé qui ne sert jamais l’histoire, au contraire même puisque le nom de chaque partie a tendance à spoiler la suite... C’est d’autant plus dommage que ces défauts viennent plomber une mise en scène assez bonne, qui sait économiser ses moyens pour ne pas tomber dans le piège de la surenchère sur un film qui n’en aurait pas les capacités.

En profitant d’un background SF soigné et discret, Young Ones construit une intrigue efficace magnifiée par des acteurs excellents. Pas forcément mémorable, le premier long-métrage de Jake Paltrow mérite pourtant votre attention, ne serait-ce que pour apprécier un sympathique film de science-fiction par ces temps de surenchère visuelle.

Note : 7.5/10

Meilleure scène : La mise à mort de l’âne.

Meilleur réplique : « J’aurais pu le faire » « Je sais fils » 5 commentaires

5 commentaires

-

Par Nicolas Winter le 28 Août 2014 à 23:38

La grande interrogation d’un critique devant un film qui n’a même pas le début d’une poussière d’intérêt, c’est de se demander qu’en dire ? Pour être tout à fait honnête, Black Storm entre directement dans cette catégorie, mais pas par la petite porte. Non, par la grande porte. L’époque des films catastrophe est passée de mode (2012 commence à dater) et surtout à peu près tout a été dit sur le sujet. On a eu droit à du volcan dans Volcano ou le Pic de Dante, à du réchauffement climatique global avec Le Jour d’Après, à de la totale fin du monde avec 2012 et à l’annihilation de l’intelligence humaine avec Twilight (qui a aussi tué le mythe du vampire, c’est dire la catastrophe). Alors lorsqu’il s’agit de se tourner vers un dernier type de calamité naturelle, Steven Quale porte son attention sur les tornades, oubliant à moitié que Twister avait réalisé une sympathique synthèse sur le sujet (en même temps, on ne va pas faire 3 heures sur les tornades non plus). De cet opportunisme est né Into the Storm (rebaptisé en France Black Storm, parce que tout le monde sait que le noir, ça fait peur).

Dans Black Storm, Quale nous fait découvrir les tornades en compagnie de plusieurs groupes de personnages tous plus cons les uns que les autres. D’abord, la traditionnelle cellule familiale avec ici Donnie et Trey Morris, ainsi que leur père Gary, également adjoint au proviseur du lycée de ses fils. Pas de mère dans le tas, parce qu’il faut bien un petit trauma au gamin-star Donnie pour s’envoyer en l’air avec la fille canon de service Kaitlyn. De l’autre côté, il y a aussi une équipe de chasseurs de tornades menée par Pete – quelle originalité, on y aurait jamais pensé – qui, outre de se trimbaler avec un super véhicule blindé tout-terrain de la mort qui tue, adorent jouer les kamikazes en pleine tempête. Enfin, et c’est un peu le gros WTF du film, il y a deux débiles qui font des vidéos de cascades pour mettre sur Youtube. L’intrigue se pose rapidement. En gros, c’est la remise des diplômes, on annonce un orage mais le directeur du lycée lui, il n’en a rien à cirer de ses élèves et maintient la cérémonie, où se retrouvent Donnie et Trey, ainsi que Gary. Bien sûr, ça tourne au vinaigre et ils croisent l’équipe de chasseurs de tornades qui les aide à retrouver Donnie et Kaitlyn qui sont partis roucouler dans une usine abandonnée entre temps (logique, on fait tous ça).

Avec un tel scénario de base et des personnages si « originaux », on se doute bien que ce n’est pas de ce côté qu’on va trouver du bon. Chaque protagoniste fait exactement ce qu’on attend de lui dans ce type de film, c’est-à-dire être con. Pas la peine non plus de chercher une once d’épaisseur psychologique dans ceux-ci, parce qu’il sont tous des stéréotypes ambulants. Du scientifique obsédé par son travail et qui s’en fout des autres... mais qui devient un héros à la fin, au père de famille chiant mais héroïque quand même, en passant par la gourdasse de base qui passe son temps à être secourue. Oui, on est bien gâté. Le pire reste pourtant à venir. Non content d’avoir des personnages jetables dont on se cogne totalement (mais vraiment, à un moment on prie pour qu’ils passent à la moissonneuse-batteuse, hypothèse peu probable mais quand même jouissive), Black Storm nous rejoue le couplet des valeurs familiales traditionnelles puissance 10 avec une pseudo-idée très mais alors très mauvaise : la capsule temporelle. Les gosses ont eu la grande idée de se filmer caméra au poing pour se revoir dans le futur. Ce qui occasionne des séquences shaky-cam non seulement insupportables mais qui véhiculent aussi de la bonne grosse morale à l’américaine comme on ne pensait plus jamais en avoir. Il faut le voir pour le croire. C’est terrible (et ça laisse des séquelles).

Mais dans ce genre de film, ce n’est pas le fond que l’on cherche – heureusement. Ce sont les effets spéciaux et le grand spectacle. Là encore, Black Storm a de quoi laisser perplexe. Sans moyen ou presque, le métrage arbore des FX consternants. Il emploie plusieurs moyens pour cacher sa pauvreté : le plan serré avec un petit bout de tempête, le flou artistique bien conséquent pour masquer les détails, ou encore quelques effets clinquants pour attirer l’attention. En gros, même sur ce qui devrait être son point fort, le film se ramasse totalement. Pour dire, ses images sont nettement moins impressionnantes que celles de Twister qui a pourtant plus de 15 ans... Le constat est d’autant plus amer pour le spectateur que le tout se termine par une séquence absurde au possible dans un égout en construction, et où la cohérence s’envole bien avant les personnages...

Pas la peine de parler du reste, Black Storm est une honte, pure et simple. Steven Quale n’avait réalisé jusqu’ici que le 5ème volet des Destination Finale, et on lui serait reconnaissant qu’il prenne sa retraite rapidement. Une bouse, une vraie.

Note : 0/10

Meilleure séquence : Quand ils récupèrent Kaitlyn et Donnie... Le T-Shirt mouillé de la fille est le seul FX réussi du film. 2 commentaires

2 commentaires

-

Par Nicolas Winter le 24 Août 2014 à 16:15

Cette semaine, une petite perle venu d'Espagne, récompensée à SITGES, où un homme dépressif se métamorphose en éléphant.

Non sans rappeler Kafka et sa Métamorphose, le court-métrage de Pablo Larcuen oscille entre mélancolie et absurde. votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 21 Août 2014 à 00:47

Gretta vient de se faire larguer par son petit ami chanteur. Dan vient de perdre sa place dans sa propre maison de production de musique. Par un coup du sort, les destins de ces deux âmes en peine vont se rencontrer dans un petit cabaret un soir à Brooklyn. Immédiatement charmé par la voix de Gretta, Dan va lui proposer de devenir son producteur et de la propulser sur le devant de la scène. Et ce n’est pas le refus de son ex-boîte de les financer qui va les arrêter, car, sur un coup de tête, ils décident d’enregistrer eux-mêmes les chansons aux quatre coins de la ville de New-York. Plus qu’une virée entre musiciens et chanteurs, la ballade de Gretta et Dan va aussi ouvrir des chapitres douloureux de leur passé.

Chaque été, ou presque, a droit à son feel-good movie. De qualité souvent inégale, ce genre de long-métrage trouve un nouveau représentant avec Begin Again (aka New York Melody). Réalisé par John Carney, un habitué de la chose, le film fait pourtant un peu peur par son côté « romance new-yorkaise » annoncé. On y retrouve deux acteurs excellents mais également un peu en retrait actuellement : Mark Ruffalo et Keira Knightley. Misant quasiment tout sur sa bande-annonce et son « couple » de stars, New York Melody a pourtant quelques sérieux atouts à faire valoir.

A commencer justement par la ville où il situe son action. Carney aime New-York et sait la filmer comme il se doit et en saisir quelques plans magnifiques. L’atmosphère qu’il en retire donne tout son charme au métrage, d’un cabaret obscur à un toit d'immeuble au pied de l’Empire State Building. Mais ce décor sert avant tout à supporter ses deux formidables acteurs. Mark Ruffalo en vieux divorcé blasé mais attachant, jamais plus à l’aise que dans un rôle dans lequel on ne l’attend pas. Il est merveilleux. Et puis Keira Knightley, plus proche du registre de Never Let Me Go que d’A Dangerous Method, parfaitement à l’aise pour jouer une petite anglaise à la voix d’or et au cœur plein d’espoir et de mélancolie. Plus surprenant, l’alchimie entre les deux fonctionne à plein tube, on y croit dès la première minute et la chose ne se démentira jamais.

Heureusement, et contrairement à ce que l’on aurait pu craindre, Carney évite le piège de la romance. Il bâtit son récit d’abord en deux temps avec l'histoire de Dan puis celle de Gretta, avant de nouer les deux fils et de broder autour. Au lieu de les faire tomber amoureux l’un de l’autre comme un tas de métrages vus et revus, le réalisateur explore la voie de l’amitié, autrement plus salutaire pour ces deux-là et qui permet de faire vivre les personnages secondaires tels que Miriam et Violet ou encore Dave. Ceux-là trouvent naturellement leur place, nullement étouffés par l’histoire des deux protagonistes principaux. Alors, bien sûr, on n’évite pas une intrigue amoureuse un peu chiante avec le retour de Dave. Mais encore une fois, Carney arrive à bien faire passer ce revirement et à s'en servir pour enrichir le personnage de Gretta au lieu de le dégrader. La meilleure partie finalement revient à Mark Ruffalo et l’aspect familial, tendre et joliment abordé, sans jamais trop surligner les choses.

Reste alors la musique, et l’évident message de Carney. New York Melody s’emploie à retrouver le bonheur d’artistes « authentiques », et rejette en bloc le travail dénaturant et prémâché des grandes boîtes de prod’. Exit les chanteurs issus du même moule, le métrage nous présente une musique plus authentique et sensible (avec la belle voix de Knightley en prime) tout en revenant à la base de l’art musical : la passion. Dans le fond, c’est ça que cherche à transmettre New York Melody, une passion dévorante pour la belle musique, celle qui vient de la rue, du cœur et non celle des usines à hits. La BO, magnifique, achève de convaincre du bien-fondé de l’entreprise en enrobant le métrage dans un voile mélodieux et entêtant.

Ce New York Melody se révèle surprenant. Touchant, simple, emporté par deux acteurs sublimes et se jouant des clichés de la comédie romantique, le long-métrage de John Carney fait du bien aux yeux comme aux oreilles.

Note : 8/10

Meilleure scène : La discussion entre Gretta et Dan sur ce qu’apporte la musique au quotidien. votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 19 Août 2014 à 20:37

L’indien Pan Nalin nous propose cette année un nouveau documentaire après Ayurveda. Cette fois, il nous emmène sur les rives du Gange, à sa confluence avec 2 autres fleuves sacrés. Tous les 12 ans, le plus grand pèlerinage du monde s’y déroule avec près de 100 millions d’Indiens qui viennent s’immerger dans les eaux du fleuve divin. Nalin choisit de prendre sa caméra pour y participer et rapporter les images à son père. Il ne se contente pourtant pas de filmer les festivités mais va également suivre quelques destins hors du commun dans ce rassemblement extraordinaire et unique au monde où fidèles, gens du peuple, sâdhus et yogis se croisent. Kumbh Mela, Sur les rives du fleuve sacré est une invitation au voyage en même temps qu’une extraordinaire peinture humaine.

Pour nous immerger dans ce pèlerinage au bord du Gange, Pan Nalin laisse vagabonder sa caméra d’un bout à l’autre de la manifestation. Ses images, formidables, capturent la grandeur et la démesure incroyable de Evènement, et s’arrêtent sur des visages, des hommes noyés dans la multitude. Chaque regard trouve un écho dans le cœur du spectateur et au-delà de ce fourmillement de vies et de destins, Nalin nous dévoile une humanité foisonnante. On s’étonne devant les défilés de sâdhus, ces sortes d’ermites vénérés comme des saints par les Indiens, ou devant cette dévotion quasi-unique au monde. Plus encore, ce sont les images nocturnes où le flamboiement des campements et des défilés dessine une constellation incongrue, spectacle fugace d’une humanité qui brûle de mille feux dans la foi. Celle-ci rejaillit sur tout mais s’avère d’une grande bonté et d’une grande tendresse, Kumbh Mela montre le meilleur de l’homme. Et parfois le pire. Nalin ne se fixe pas de limite claire, il se contente de nous faire partager son ébahissement que l’on devine intense.

Les images qu’il nous rapporte, Nalin prend bien soin de les monter et de leur donner un sens. Un sâdhu qui semble courir sur l’eau, des hommes et femmes disparus réduit à l’état de bouts de papier dans un panier... Tout trouve un sens, sans forcément décrire, sans presque jamais intervenir. Des mots, il y en a pourtant dans Kumbh Mela. Le réalisateur indien donne voix à plusieurs destins : celui de parents dont l’enfant s’est perdu dans la masse confuse qui gravite autour du fleuve et qui tentent désespérément de le retrouver, celui d’un jeune gosse fugueur qui rêve de devenir soit un parrain soit un sâdhu, ou encore celui de Yogi Baba et de Bajrangi, l’enfant perdu. Ces trois fils s’entrelacent et se croisent, Nalin les laisse s’exprimer, les laisse, mine de rien, inclure leurs petites histoires dans la grande.

Chacun des protagonistes que l’on rencontre apporte sa pierre à l’édifice bâti patiemment par Nalin si bien qu’à la fin, l’ensemble des mots et des voix qui s’élèvent forme un hymne à la vie et à l’humanité vibrant d’authenticité. C’est cela qui touche le plus dans Kumbh Mela, ce sentiment de s’introduire dans un autre monde et dans d’autres existences, fascinantes et intrigantes. C’est le discours touchant de Baba Yogi qui a découvert l’amour paternel en recueillant un fils qui n’est pas le sien. Ou les bravades du jeune fugueur envers les policiers entourant les campements. Ou cet ardent courage de parents affolés. Le Gange en arrière-fond, le réalisateur indien nous inonde mais pas avec l’eau sacrée, mais bien la vie sacrée, celle des habitants, extraordinaires ou ordinaires, qui traversent son documentaire. Le résultat est beau à en tomber, touchant et d’une force hors du commun.

Document exceptionnel sur un événement qui ne l’est pas moins, Kumbh Mela, Sur les rives du fleuve sacré flirte avec la foi, l’humain et le divin. Il démontre qu’avec du talent, de la sincérité et surtout des idées, on peut faire bien plus marquant que n’importe quel blockbuster. Pan Nalin parle avec amour d’une Inde qui vous fascinera à coup sûr, et vous emmène à la rencontre d’hommes et de femmes que vous n’êtes pas près d’oublier.

Note : 9/10

Meilleures scènes : Toutes les séquences de Baba Yogi avec Bajrangi.

Meilleure réplique : Tous ces drames pour une bouteille d'eau votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 17 Août 2014 à 16:47

En 2011, La Planète des singes : Les Origines permettait à une des sagas les plus mythiques de la SF moderne de revenir sur le devant de la scène. Rupert Wyatt prenait le parti non pas de calquer son intrigue sur le film originel de Schaffner - comme l’avait lamentablement tenté Tim Burton – mais de revenir aux sources en nous expliquant comment tout avait démarré. Excellente surprise, le long-métrage introduisait César, le leader des singes, grâce à des effets spéciaux made in Weta Workshop des plus impressionnants. Près de 3 ans après ce premier succès et malgré le départ de James Franco et du réalisateur, une nouvelle suite a vu le jour sous le nom de Dawn of the Planet of the Apes (toujours bêtement traduit en France par La Planète des singes : L’affrontement). Cette fois, c’est Matt Reeves, le papa de Cloverfield, qui reprend le flambeau et tente de nous raconter la confrontation entre l’humanité et les singes. Bonne ou mauvaise idée ?

Dix ans ont passé depuis la fuite de César et le début de ce que l’on appelle aujourd’hui l’épidémie du virus Simien. Installée au cœur de la forêt, la civilisation des singes a grandi et a gagné en maturité. César commande et élève ses congénères dans le respect des autres. Mais tout semble sur le point de vaciller lorsqu’ils rencontrent un groupe d’hommes mené par Malcolm, un des leaders des survivants humains de San Francisco. Désœuvrés, les humains veulent remettre en fonction le barrage hydraulique pour récupérer l’électricité vitale pour leur survie. Seulement, Koba, le bras droit de César, se méfie toujours autant des hommes qui l’ont jadis torturé... Peut-il y avoir la paix entre les deux peuples ?

Dans ce volet, Matt Reeves choisit avec une certaine logique de mettre l’accent sur les singes et la société qu’ils ont créée. Grâce aux effets spéciaux hallucinants de Weta, l’entreprise est une éclatante réussite. Dès le départ, on est happé par cette ville en pleine forêt et ces singes qui communiquent par un proto-langage des signes. En faisant le choix de ne pas faire parler César et ses congénères dans un premier temps, Reeves fait un choix audacieux. Malheureusement, il ne respectera pas à la lettre cette décision et donnera voix aux singes – même si de façon très saccadé et simpliste. Pourtant, tout ce qui tourne autour de la société simiesque jouit d’une grande crédibilité et l’on y croit du début à la fin. Le pouvoir chez les singes est un savant mélange de domination/respect pour le plus fort/sage, en l’occurrence César, et c’est lui, justement, qui constitue le point de bascule du métrage.