-

Par Nicolas Winter le 21 Juillet 2014 à 10:31

Pascale Ferran est une habituée de Cannes. En 1994, elle remporte la Caméra d’Or dans la sélection Un certain regard pour son premier long-métrage, Petits arrangements avec les Morts. Après avoir été la présidente du jury en 2007 de cette même sélection qui l’a vu consacrée, elle revient en tant que participante cette année avec son nouveau film : Bird People. A cette occasion, elle recrute Josh Charles et Anaïs Demoustier pour un long-métrage en deux temps autour de la solitude moderne et de la soif de liberté. Un film inattendu.

Dans un hôtel Parisien où les gens se croisent sans se voir, deux destins vont se lier par hasard. D’un côté, Gary Newman, consultant pour une firme américaine, en voyage d’affaire en France loin de sa famille. De l’autre, la jeune Audrey, simple femme de chambre de l’Hôtel, qui a abandonné ses études et continue à le cacher à ses parents. Tout semble séparer ces deux personnes, mais une envie irrépressible de liberté va les faire se rencontrer, libérés du poids du travail et des conventions, deux inconnus au bout du rouleau aux abords de la ville-lumière.

Bird People s’ouvre sur une courte séquence où la caméra de Ferran virevolte dans Paris, observe et capture ses habitants. Le spectateur épie la vie privée des gens, leurs pensées, dans la rue ou le train. On y découvre une pluralité de personnalités, une densité d’émotions et de vies surprenantes que le paraître moderne ne laisse pas deviner. Tout ça jusqu’à la première rencontre entre un moineau et Audrey assise dans le train. Puis le long-métrage se divise, littéralement, en deux chapitres. Le premier s’intéresse à la vie de Gary Newman. Ferran y capture le quotidien d’un homme d’affaire avec classe et sobriété, sa réalisation tout en douceur qui nous immerge, sans l’expliciter, dans la solitude industrieuse d’un homme moderne. Ferran semble exposer la répétitivité du travail de Newman et son sentiment d’oppression – la séquence de réveil en pleine nuit – jusqu’à mener à cette prise de conscience et déchaîner une envie de liberté irrépressible qui le conduit à tout plaquer. Josh Charles remplit parfaitement son rôle, perdu dans un travail qui le bouffe, en conflit ouvert avec sa femme, en bref, englouti par une vie médiocre derrière le lustre de sa réussite sociale. Evidemment, on peut reprocher à cette première partie de rester très (trop ?) conventionnelle, où un homme rompt avec son travail et sa famille comme dernier recours pour se sentir libre. Si l’entrevue via internet avec Radha Mitchell reste toujours crédible, c’est parfois de plus courts passages qui emportent l’adhésion. Comme l’ébauche de conversation avec Roschdy Zem au bas de l’hôtel, une sorte de bouée de survie en plein milieu d’un désert aride pour Gary.

Arrive la seconde partie, celle d’Audrey, la plus réussie du film. D’abord parce qu’elle se centre sur un personnage surement plus proche de tout un chacun – française, petit job, vie banale – mais aussi parce qu’elle montre mieux le calvaire du travail à l’air moderne. Simple femme de chambre, outil en puissance, corvéable à merci, dont personne, ou presque, n’a rien à faire, Audrey n’a même pas de nom (elle sera toujours appelé par son prénom sauf à la fin). Tous semblent l’ignorer ou la snober, les clients se fichent bien du désordre qu’ils laissent derrière eux, tout semble froid et étranger dans la vie d’Audrey. On sent son asphyxie encore plus facilement que celle de Gary et… un élément fantastique vient s’intercaler brutalement dans le récit ! Ferran surprend son monde en venant bouleverser le ton de son métrage par cette longue séquence de près d’une demi-heure où elle reprend le postulat fondamental du genre fantastique, à savoir l’irruption d’un événement « surnaturel » dans le quotidien. Evidemment étroitement liée au besoin de liberté d’Audrey, la métaphore prend instantanément, réserve son lots de situation comique et cette fois, l’utilisation de la voix-off est pleinement justifiée (contrairement à celle d’Almaric dans la première partie, lourde et hors de propos). De la même façon que cette séquence permet quelques belles idées narratives, elle donne l’occasion à Ferran de capturer la vie nocturne de Paris et ses alentours sous un angle inattendu. C’est la bonne idée du film qui relève le niveau un peu commun de la partie précédente.

Reste alors la conclusion, et cette fameuse rencontre fortuite entre Audrey – excellente Anaïs Demoustier de bout en bout – et Gary Newman. Pleine d’intelligence et de tendresse, elle permet surtout de redonner leur humanité et leur identité aux deux personnages (Audrey y retrouve même son nom) et, dans un sens, de consacrer une liberté retrouvée, même l’espace d’un instant.

Bird People flirte avec le fantastique de façon si discrète qu’il parvient presque à le faire oublier. Même si le film reste un peu bancal, la faute à une première partie très conventionnelle et balisée, le message qu’il renferme, sa réalisation et ses deux acteurs principaux finissent par emporter l’adhésion. Pascale Ferran nous gratifie d’un long-métrage plaisant à voir pour les amateurs de curiosités.Note : 6.5/10

Meilleure scène : La rencontre Gary/AudreySuivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page FacebookSuivez sur Twitter :

3 commentaires

3 commentaires

-

Par Nicolas Winter le 19 Juillet 2014 à 11:49

Avec l’âge, Tommy Lee Jones a fait comme nombre des acteurs Hollywoodiens et s’est lancé dans la réalisation. Après un premier long-métrage remarqué et franchement réussi avec Trois Enterrements, une histoire de cow-boys modernes et de repentance, il revient près de 9 ans plus tard, et à la Croisette qui plus est. The Homesman choisit cette fois le XIXème siècle pour installer son long-métrage et aborde un thème original pour l’époque : la folie. Comme pour Trois Enterrements, Tommy Lee Jones interprète également un des personnages principaux et s’entoure cette fois d’Hilary Swank, de Miranda Otto ou encore de Jesse Plemons. L’américain peut-il arriver à confirmer tout le bien entrevu dans son premier long-métrage ?

1854, Nebraska. Dans une petite communauté isolée, trois femmes perdent la raison. Pour prendre soin d’elle et les faire rejoindre leur famille, un tirage au sort a lieu et c’est à Mary Bee Cuddy, une femme au caractère bien trempé, qu’incombe la charge de les emmener jusqu’à l’Iowa. Mais pour traverser des contrées aussi désertiques qu’hostiles, traversées par des Indiens et des pillards, Mary Bee va devoir trouver un compagnon de route. En croisant le chemin d’un vagabond à la moralité douteuse et porté sur la boisson, George Briggs, elle s’embarque dans un périple où seule une amitié improbable pourra leur permettre de mener à bien leur entreprise.

Alors que dans Trois Enterrements le personnage de Tommy Lee Jones agissait comme un rédempteur pour Mike Norton, la situation s’inverse pour The Homesman. Cette fois, c’est bien Tommy Lee Jones qui endosse le rôle du repentant et c’est Hilary Swank qui va le remettre sur le droit chemin. Le début de The Homesman n’est pas forcément facile à appréhender, Jones tente de manier l’ellipse et le non-dit mais ne maîtrise pas totalement le procédé. Ainsi les vingt premières minutes du film restent assez mystérieuses avec ces allers-retours entre le personnage de Mary Bee Cuddy et les trois femmes perdant la raison. Dans un certain sens, The Homesman est d’ailleurs un film féministe. Tommy Lee Jones expose la vie des femmes dans l’Ouest Américain dans une époque dominée totalement par la société patriarcale et où elles endurent les pires cruautés. Les trois personnages de folles, interprétées respectivement par Grace Summers, Miranda Otto et Sonja Richter, décrivent parfaitement la place ignominieuse de la femme dans l’Amérique du XIXème siècle. Leurs destinées, toutes plus cruels les unes des autres, croisent celui d’une saine d’esprit mais néanmoins en proie à une solitude féroce en la personne de Mary Bee Cuddy.

Interprétée par Hilary Swank – qu’on croyait disparue de la circulation… - Mary Bee est le prototype même de la femme en avance sur son époque. Débrouillarde, indépendante et un poil autoritaire, elle détonne dans un environnement masculin qui ne laisse la place à rien d’autre que le machisme et la sévérité. Mary Bee Cuddy et son destin s’affirme comme la plus grande réussite du métrage…Mais Tommy Lee Jones en George Briggs vaut aussi son pesant d’or. A l’opposé de son personnage de Trois Enterrements, Jones interprète un cow-boy alcoolique et rustre, aussi drôle que touchant. Il sert de contraste bienvenu avec Mary Bee et permet, en outre, de ne pas tirer un tableau totalement noir sur la gente masculine de l’époque. Enfin, il faut saluer le trio de malades mentales qui les accompagnent, toutes excellentes et toutes, à leur façon, visages de l’abandon et de l’incompréhension de leur société.

The Homesman n’arrive pourtant jamais à se hisser au même niveau que son prédécesseur. D’abord parce que la mise en scène de Jones est un peu en retrait, plus sobre certes mais aussi plus banale, elle n’offre que peu de moments d’ébahissement. De même, le film aurait mérité quelques coups de rabots comme sur ce passage de l’égarement dans le désert de Mary Bee Cuddy pour enterrer un cadavre, pas vraiment nécessaire et qui n’amène rien au long-métrage au final. Si Jones tente de dresser un portrait cru de l’Ouest sauvage, il traîne un peu en longueur dans sa première partie et on ne peut s’empêcher de penser que le long-métrage aurait pu gagner en lisibilité dans ses premiers instants. Pas très grave en soi puisque le bilan global se révèle plutôt positif pour The Homesman mais loin de pouvoir prétendre à une place dans les mémoires. Reste un film atypique sur un sujet original.

Tommy Lee Jones ne transforme pas tout à fait l’essai de Trois Enterrements mais ne rate pas pour autant le coche. The Homesman tente la synthèse du western et du film d’auteur, avec plus ou moins de bonheur et s’en tire avec les honneurs grâce à ses acteurs principaux et sa thématique. Cruel et drôle à la fois, une aventure agréable et parfois surprenante dans le cœur de l’Amérique profonde.

Note : 7/10

Meilleure scène : La traversée de la rivière par George Briggs votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 13 Juillet 2014 à 13:14

Mia décide d’en finir avec la drogue et, pour se faire, part dans une cabane à l’écart dans la foret avec deux amis ainsi que son frère David et sa copine. Seulement, lorsqu’ils découvrent le sous-sol de l’endroit où ils séjournent, la bande trouve d’évidentes traces de sorcellerie ainsi qu’un livre mystérieux qui va bientôt libérer sur eux des formes démoniaques.

L’original datant de 1981, quelqu’un, peut-être même Sam Raimi himself, s’est dit qu’il serait bien de réactualisé ce « classique » de l’horreur qu’est Evil Dead. L’affaire s’avère vite conclut et remis à un illustre inconnu en la personne de Fede Alvarez. Précédé de la réputation du « film le plus effrayant jamais vu », voici donc la nouvelle mouture d’Evil Dead.

Déjà, rien de bien neuf par rapport à l’original. 3 filles, 2 mecs, une cabane, un livre mystérieux et un démon. Sauf qu’Alvarez introduit son film autour d’une histoire de première possession antérieure au fil principal, pourquoi ? Pour donner un visage au démon qui sera libéré plus tard. C’est la première fausse bonne idée du long-métrage puisque l’horreur invisible allait bien mieux au contexte mais passons. Autre changement, nous avons ici une héroïne (exit Ash), Mia, qui est une junkie et qui vient se sevrer. Très bonne idée sur le papier avec les possibilités métaphoriques et/ou les quiproquos. Et encore une fois, l’idée, traitée tout sauf subtilement, fait flop.

Pourtant soyons clairs, et même si les meilleurs moments de charcutage figurent dans la bande-annonce, les effets spéciaux s’avèrent excellents et tellement meilleurs que dans l’original (enfin ce n’était pas dur, on partait de loin…) tandis que la réalisation reste des plus correctes avec quelques très beaux plans. Malheureusement, le côté gore à outrance a aussi ses limites et le film plonge très très rapidement. Pourquoi ?

Parce qu’Evil Dead enfile tous les clichés possibles du genre sans aucune nuance et accumule les imbécillités. Des jeunes crétins (il n’y pas pas d’autres mots), la cabane abandonnée maudite, le livre (maudit aussi), l’idiot patenté qui ouvre un livre (tenez-vous bien) recouvert de chair humaine (et de une), entouré de plastique noir (et de deux) avec du barbelé autour (et de trois !!) et avec marqué dessus ne pas lire, ou réécrire (et de quatre !) mais bien sûr, il l’ouvre, le lit et à haute voix (et de cinq !). Heureusement, ce sympathique Eric, non content d’être con comme un manche à balai, fait aussi de l’humour en rappelant régulièrement que « non la situation ne s’arrange pas »… sans blague. On aura aussi toutes les variantes possibles sur le thème « c’est ma petite copine/ma copine/ma sœur, je peux pas le tuer » avec des doutes à la pelle quand Mia, possédée, tente de faire la gentille pour les attirer (« Natalie, j’ai mal aux jambes, descends à la cave, je sais pas ce qui m’arrive »… vous devinez la suite) ou le moment épique dans le genre cliché éculé de la vieille comptine qui attendrit le frère (bon la soeurette vient de buter les quatre autres, mais c’est rien). Mieux, Alvarez ne change pas les incohérences de l’original : « Tiens, ma copine pousse un hurlement dans la chambre et s’enferme dans la salle de bain, surtout ne me hâtons pas, c’est pas comme si il y avait déjà une possédée dans la cave ».

Et on retombe dans les séparations qui n’ont d’autre justification que d’en buter un (Allez la blondasse, va dans la cuisine chercher un truc, nous on reste à deux dans la cabane ! Fais gaffe on a laissé Mia un poil possédée là-bas) mais surtout, eh bien oui, les « héros » ont peut-être le QI d’un castor mais ils sont vachement résistants, le meilleur exemple reste le Eric sus-nommé, qui va tout de même se prendre une aiguille plantée 20 fois dans la face et l’œil, une quinzaine de clous dans bras/jambe/poitrine, 5-6 coups de pied de biche dans la tronche et la main coupée en deux, avant de crever bien plus tard par un cutter planté dans le ventre. C’est fort en chocolat quand même…

Comble du ridicule, on aura droit à la séance de défibrillation la plus débile du monde sans parler des séances de « Je me coupe un membre moi-même, mais je ne tombe même pas dans les pommes ».

Achevez le long-métrage par du largage de sang à tout va, saupoudré de tronçonneuse pour faire gros clin d’œil à l’original, et un lever de soleil pour la seule rescapée qui repart victorieuse (mais qui aura désormais du mal à lasser ses chaussures) et vous comprendrez que ce remake n’est non seulement que du gore pour du gore, mais qu’en plus il n’effraie pas plus que ça. Si, franchement, vous voulez voir un film d’horreur, optez pour Martyrs, vous allez sentir la différence. Nous ne parlerons pas des acteurs, exceptée peut-être de Jane Lévy qui joue bien le jeu de la possession avec son maquillage, car ceux-ci n’ont rigoureusement rien d’intéressant ni à donner ni à faire.

Evil Dead 2013 rassemble bon nombre des pires symptômes du remake. Esbroufe, gore pour le style, faussement jusqu’au-boutiste, acteurs en carton-pâte, histoire et protagonistes d’une débilité profonde, misant tout sur ses effets spéciaux… bref Fede Alvarez a tout, mais vraiment tout faux. Un massacre.

Note : 3/10

Meilleure réplique : « On devrait l’emmener au médecin » (hum)

Meilleure scène : La salle de bain

La critique de l'original à ce lien. votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 11 Juillet 2014 à 13:42

Cela fait quelque temps maintenant que le petit monde de l’animation occidentale se retrouve bouleversé. Alors que l’on pensait le roi Pixar intouchable, c’est aujourd’hui un temps révolu. Après les médiocres Cars 2 et Monstres Academy, la firme à la lampe s’est fait voler la vedette par son principal concurrent : Dreamworks. Si l'on peut citer les Croods comme petite surprise de 2013, c’est surtout Dragons qui a changé la donne. Petite merveille totalement inattendue, le film a raflé tous les suffrages critiques en s’axant sur l’émotion et la sensibilité plutôt que la blague à outrance. Mais la vraie raison de ce succès, il faut la chercher ailleurs, en l’occurrence chez les deux compères à l’origine du film : Chris Sanders et Dean DeBlois. Déjà responsable de l’excellent Lilo & Stitch, les deux hommes ont réussi un nouveau tour de force avec la franchise Dragons, car il s’agit bien d’une franchise désormais comme le prouve la sortie de Dragons 2. Malgré tout, plusieurs éléments ne mettent pas en confiance pour cette suite : d’abord le fait qu’il s’agit d’une suite, forcément, mais aussi et surtout l’absence de Chris Sanders. Désormais tout repose sur Dean DeBlois. Peut-il arriver à égaler son illustre prédécesseur ?

Sur l’île de Berk, la guerre entre vikings et dragons est un lointain souvenir. Désormais, les deux peuples vivent en symbiose, et chaque viking possède son propre dragon. De leur côté, Harold et Krokmou continuent d’éprouver les limites du monde connu jusqu’au jour où ils ont vent d’un terrible chef de guerre, Drago. Conquérant impitoyable, il asservit les dragons pour mieux détruire ses adversaires. Bien qu’Harold doive reprendre le flambeau de son père Stoik à la tête du village, il décide de partir rencontrer Drago pour le raisonner. En chemin, il va faire une rencontre étonnante, celle d’un dragonnier masqué prêt à tout pour protéger les dragons. Mais la guerre peut-elle être évitée ?

Après une petite séquence introductive pour remettre les choses dans leur contexte et dépeindre le nouveau visage de Berk, Dragons 2 se recentre sur son duo magique, Harold et Krokmou. A l’instant où ces deux-là apparaissent à l’écran, la magie opère. La réalisation de DeBlois et la fabuleuse musique de Powell (une des plus belles bandes-originales depuis longtemps) s’allient pour atteindre des moments de grâce qu’on n'avait connus que dans le premier volet. La séquence aérienne crève l’écran, Krokmou virevolte, la 3D est au poil… oui Dragons est de retour. On comprend rapidement que cette suite sera plus axée sur la relation entre Stoik et Harold, entre un père à l’apparence bourrue et traditionnelle et un fils rêvant de liberté et idéaliste au possible. L’humour fait surface quasi-immédiatement, jamais lourdingue et souvent en arrière-plan (Krokmou qui interagit avec les autres dragons, un vrai plaisir). Les retrouvailles des premiers instants enchantent… et ce n’est pas fini !

Ce Dragons 2 ne se contente pas des mêmes mécanismes d’histoires qui ont réussi au précédent mais voit plus grand. DeBlois élargit l’univers, offre un éventail de dragons impressionnant et crée des enjeux captivants. De front, le film d’animation mène deux axes : la rencontre entre Harold et sa mère et celle entre Drago et le monde de Berk. Chaque axe profite de thématiques spécifiques et bien plus malignes qu’il n’y parait de prime abord. Celle avec la mère lorgne vers Avatar, autant visuellement – le refuge des dragons – que thématiquement avec tout un sous-texte écologique et pacifiste, sur la confrontation de la nature humaine et de son environnement. Le discours sort rapidement des sentiers balisés et se confronte à la dure réalité, l’impossibilité de l’homme à vivre en harmonie avec les animaux qui l’entourent, ici les dragons. L’utopie de Berk se heurte ainsi douloureusement à l’ost de Drago. Entre asservissement et souffrance, le grand méchant de l’histoire s’avère très convaincant, charismatique à souhait et vraiment menaçant pour nos héros. Dans cet axe-là, l’interaction entre Harold et son père, la nécessité de la succession et surtout la fin de l’idéalisme (Drago ne pourra être ramené à la raison que par la violence), tout explose dans une série de scènes d’actions formidables, impeccablement mises en scène.

C’est là LE point fort de Dragons 2 : sa réalisation. DeBlois et Dreamworks nous livre un long-métrage d’animation d’une perfection visuelle hallucinante. Tableau aérien superbe, scènes d’actions épiques, et un character-design toujours plus convaincant. Doit-on insister sur l’absolue réussite de Krokmou, toujours calqué sur un chat dans son comportement ? Le dragon star s’affiche comme la plus belle et grande réussite de Dreamworks en animation, une petite merveille. A ce stade, la différence, c’est aussi la touche de DeBlois, l’émotion et les fulgurances des rencontres – comme ce toucher inoubliable entre Krokmou et Harold dans le premier volet – atteignent des sommets. Bien plus nombreuses que dans les précédents, le réalisateur arrive à nous serrer le cœur avec une facilité déconcertante, la tendresse visuelle et la subtilité de l’emploi image-musique porte le film à quelques acmés insoupçonnées, comme cet instant sublime où Harold rencontre sa mère, ou lors des événements de la première bataille. DeBlois retrouve la clé magique qu’a perdue Pixar, celle d’un cinema à différents niveaux de lecture, sensible et beau à mourir, aussi bien visuellement qu’émotionnellement.

Il y a du Roi Lion dans ce Dragons 2, de l’Avatar, mais il y a surtout du génie. Une fois que le récit a décollé, les événements s’enchaînent à un rythme soutenu et trouvent le parfait équilibre entre intimiste et spectaculaire. Toute la dernière partie fait office de moment de bravoure aux yeux du spectateur, magnifiée par une 3D superbement utilisée encore une fois – un des très très rares films qui sait l’employer ! -, les traits d’humour font mouche, le cœur se serre, palpite. Dragons 2 arrive à faire mieux encore que le précédent volet, pourtant déjà formidable. Là où un Rio 2 échouait sur tous les tableaux, Dragons 2 concilie monde adulte et enfantin, pour accoucher d’un immense film plein de poésie. Insistons une dernière fois sur la musique de Powell qui livre une partition simplement parfaite et dont l'alchimie avec les images s’impose naturellement. Dès les premières notes du vol inaugural de Krokmou, impossible de ne pas tomber sous le charme.

Dean Deblois n’a pas démérité. Même sans son compère de toujours, le réalisateur accouche d’une pépite d’animation. Epique, poignant et intense, Dragons 2 c’est la réussite de l’année en matière d’anime à l’occidentale. Dreamworks prouve encore une fois qu’il a su tirer des enseignements de ses échecs et sait aussi soutenir des auteurs fabuleux.

Courez le voir, volez avec Krokmou et surtout vivement Dragons 3 !

Note : 9/10

Meilleure réplique : "On ne peut raisonner un homme qui emploie la violence sans raison."

Meilleures scènes : La première apparition d’Harold et de Krokmou / Harold confronté à sa mère / Le flashback sur le sort de la mère/ l’adieu vikingSuivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page FacebookSuivez sur Twitter :

4 commentaires

4 commentaires

-

Par Nicolas Winter le 10 Juillet 2014 à 22:18

Le cinéma australien a vu émergé un certains nombres de réalisateurs marquants ces derniers temps. On citera le terrifiant Crimes de Snowtown de Justin Kurzel et le non moins terrifiant The Loved Ones de Sean Byrne sans même parler du petit prodige John Hillcoat. Présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2014, The Rover est le second film d’un autre australien remarqué en 2011 pour The Animal Kingdom, David Michôd. Retrouvant le grand Guy Pearce pour l’occasion, le réalisateur s’essaye au genre post-apocalyptique sauce Mad Max dans un décor aride… forcément australien. Mais peut-il confirmer tout le bien entrevu dans son précédent métrage ? D’autant plus en prenant un acteur aussi inégal que Robert Pattinson pour donner la réplique à Pearce…10 ans après l’effondrement, un homme taciturne débarque dans un bar douteux perdu au milieu de l’aridité australienne. Au même moment, un gang vient d’échapper à un contrôle militaire et y a même laissé un de ses membres blessé par balle, Rey, le frère d’Henry, le leader. En fuite, il croise le chemin d’Eric, l’homme solitaire qui les voit impuissant voler sa voiture garé devant le bar. Il décide alors de se lancer à la poursuite du gang et va finir par rencontrer Rey. Dans la déliquescence d’une société australienne impitoyable, les deux hommes vont nouer une étrange relation d’haine-amitié.

The Rover n’est pas un film simple à aborder. Michôd choisit de parler de façon très sèche et silencieuse d’une post-apocalypse qui ne dit pas son nom. Hormis une phrase avant le film, rien n’explique la chute de la civilisation qui semble morceler en villages épars. L’atmosphère de l’australien s’appuie en grande partie sur le non-dit, si bien que l’on a du mal à savoir le nom de son anti-héros incarné par un excellent Guy Pearce. Film d’ambiance, The Rover s’apprécie comme une peinture dure et rugueuse d’une société détruite. On pense souvent à Mad Max mais aussi à la Route, pour ce côté road-movie avec la poursuite du gang. Comme La Route, The Rover dépeint un univers désespéré et âpre où la survie passe par la violence et le meurtre. L’homme, débarrassé du vernis sociétal et de ses règles, revient à la loi du plus fort. Ainsi, Eric constitue un parfait organisme pour ce nouveau paradigme, impulsif et sans limite.

Loin d’employer la violence sans raison, Michôd cherche du sens à celle-ci. The Rover s’avère rapidement un film basé uniquement sur cette recherche désespérée d’un sens aux choses. Cela amène les deux protagonistes du long–métrage à se lancer dans une quête difficile et douloureuse. Eric y cherche le sens de l’impunité de ses crimes passés, tandis que Rey tente de comprendre pourquoi son frère l’a abandonné. Dans l’univers de The Rover, la vie n’a en fait plus aucun sens et les futilités d’antan prennent une importance démesurée, comme cette voiture métaphorique, symbole du vol de la vie ordinaire du personnage d’Eric, celle-ci contenant la dernière parcelle de sa vie antérieure. Tout au long de son film, Michôd montre la brutalité et la cruauté de l’existence après l’humain, devenu une bête dangereuse et mourante. C’est d’ailleurs le personnage de Rey qui fait office de contrepoids à la froideur d’Eric. Pattinson compose ici un attardé attachant avec un talent insoupçonné, d’autant plus impressionnant qu’il n’avait jamais atteint ce niveau ailleurs (notamment chez Cronenberg où il s’était un peu débarrassé de son image déplorable de Twilight). Rey incarne cette infime touche d’humanité qui semble absente de tout autre chose. Attention, il ne s’agit pas d’un gentil petit handicapé non plus, le cliché ne fait pas partie du film de Michôd et Rey n’hésite pas à sombrer dans la violence, inhérente à l’homme de toute façon.

Si l’on peut reprocher certaines longueurs au long-métrage de Michôd, il faut saluer sa magnifique réalisation, tantôt atmosphérique tantôt sombre et désespérante. Certaines scènes touchent d’ailleurs au sublime, comme ce face-à-face improbable entre des chiens en cages et le personnage d’Eric, où l’on ne sait pas vraiment qui est le plus libre. Une scène qui prendra bien plus de sens à la toute fin du film. Sur cette scène plane la noirceur et l’injustice tout autant que la cruauté humaine, les chiens restant prisonniers pour éviter de se faire bouffer. Comme tous les personnages de The Rover finiront par l’être, métaphoriquement ou littéralement. On terminera aussi sur ce grand dialogue, cynique et terrible au possible entre le policier et Rey, preuve évidente de la vacuité des choses et de la futilité du destin. Tout concourt à dépeindre un monde de violence dénué de sens, dans une société bestiale où seule une loi existe : tuer ou être tué.

Même si l’on peut forcément reprocher le caractère hermétique et parfois un peu longuet de son métrage (qui ne plaira pas au spectateur lambda, soyez prévenus), The Rover s’affirme comme un film fort et sans concessions porté par un duo d’acteurs remarquables. David Michôd continue d’explorer la violence tout en déplaçant sa réflexion sur une autre facette de celle-ci, et l’on ne peut s’empêcher d’attendre avec curiosité son prochain long-métrage.

Assurément une voix singulière du cinéma moderne.Note : 7.5/10

Meilleure scène : La découverte des chiens en cage chez le docteur 2 commentaires

2 commentaires

-

Par Nicolas Winter le 3 Juillet 2014 à 11:55

Sorti en 2007, 300 était une superbe adaptation du comic book éponyme de Frank Miller. Malgré quelques rajouts politiques très discutables de la part de Miller, le film constituait une grande réussite picturale et épique offrant des morceaux de bravoure impressionnant. Bien que ne se prêtant absolument pas à cela, le long-métrage voit naître une suite sous-titrée Naissance d’un empire. Malheureusement, Zack Snyder ne reste plus que co-scénariste et producteur, laissant sa place à Noam Murro, un inconnu seulement responsable du film Smart People. On retrouve également en acteur principal l’australien Sullivan Stapleton, peu habitué des premiers rôles, et Eva Green, qu’on n’imaginait pas forcément dans le rôle de la méchante de service. Autant dire que ce nouveau volet part avec de grosses appréhensions quant à sa qualité. Qu’en est-il du résultat final ?

On retrouve tout d’abord Léonidas, mort sur le champ de bataille des Thermopyles, et un Xerxès triomphant et plus belliqueux que jamais. Mais rapidement, l’histoire revient en arrière guidée par la voix de la reine Gorgo pour nous compter l’épopée guerrière du général grec Thémistocle, depuis sa victoire de Marathon contre le roi Perse Darius, jusqu’à son combat désespéré contre l’armada perse de Xerxès et Artémise, qui verront ici leurs origines plus approfondies. La Naissance d’un empire demandera plus que du courage et de la témérité, mais réclamera le prix du sang.

Ce nouvel opus partait sur des bases précaires. Cependant, force est de reconnaître qu’il ne s’en tire pas aussi mal qu’on aurait pu le penser. Malgré un certains nombres de gros défauts, La Naissance d’un Empire aligne quelques atouts capable de motiver son visionnage. Parmi eux, il y aura la construction du long-métrage, qui ne se contente pas de prendre la suite du premier volet mais de l’enchâsser en son sein. La première partie se passe ainsi avant les événements de Thermopyles, la seconde simultanément et la dernière après la fin de Leonidas. L’idée même de la chose ajoute une belle dimension et une certaine ampleur au film. Même si on relève beaucoup de maladresses dans les origines de Xerxès – le changement de taille ? Le flou sur sa transformation ? -, force est d’avouer que l’ensemble regorge d’intérêt, pour son côté historique – en partie seulement – et apportant un certains nombres de réponses auquel 300 ne répondait pas forcément.

L’autre qualité de ce 300 c’est, au final, de trouver un rythme régulier regorgeant d’action avec quelques scènes épiques qui permettent au film de tenir en haleine pendant une heure et demi. Certaines seront d’ailleurs très réussies – la première confrontation navale et l’attaque par le feu – malgré un certain côté déjà vu. Enfin, Eva Green présente un versant certes too much avec son personnage – et l’actrice surjoue un brin d’ailleurs – mais elle remplit parfaitement son rôle, arrivant à relever la tonalité du film et y immiscer la sauvagerie inhérente au premier volet. N’oublions pas un dernier bon point pour La Naissance d’un Empire, en l’occurrence sa bande originale, qui colle et épouse parfaitement les scènes d’action et insuffle une dimension épique certaine – notamment la remarquable partition avant la bataille navale finale. Malgré tout ça, ce nouveau 300 n’arrive jamais à la cheville de son prédécesseur et affiche de sévères tares.

L’inexpérience de Murro se ressent en fait pendant tout le film et celui-ci tente simplement de coller au plus près du style Snyder originel. Ainsi, l’esthétique du film reste la même, le côté grandiloquent aussi…mais là où Snyder savait jouer au bord du gouffre, Murro saute à pied joint dans l’excès. Exemple simple et révélateur, le jeune réalisateur filme ses scènes d’actions – et pas qu’elles au demeurant – avec une tonne de ralentis, il en met absolument partout si bien que l’attaque de Marathon qui dure une dizaine de minutes, doit compter au moins la moitié de ralentis, c’est insupportable. De même, le sang numérique gicle à gogo et en une quantité encore plus importante que dans le premier – c’est dire ! Ajoutons à cela les excès des personnages et le film se retrouve bancal, sorte de rejeton Snyderesque fait par un autre qui tente d’amplifier tout ce qu’il a vu et retenu du réalisateur américain. La scène entre Thémistocle et Artémise durant leur « entrevue » atteint des sommets de ridicule et de bêtise, elle fait perdre à elle seule beaucoup de bons points au film. C’est aussi le nœud du problème de ce nouveau volet, celui de n’avoir dans le fond rien d’original à raconter en termes de péripéties et de calquer son parcours sur celui du précédent opus.

Pire encore, Stapleton, sans être tout à fait mauvais, se révèle cruellement banal pour son rôle de leader et fait pâle figure en face du monstre de charisme qu’était Léonidas. Jamais il n’arrive à dégager cette impression de puissance et cette folie guerrière que possédait le leader Spartiate. Les seconds rôles grecs n’existant tout simplement pas et Xerxès se retrouvant en recul total dans le volet, tout concoure à donner le champ libre à Eva Green qui arrive certes à maintenir un rôle de méchant crédible à l’écran, mais tombe aussi souvent dans l’excès… En fait, l’immense problème de La Naissance d’un empire c’est qu’il pointe son principal paradoxe du doigt tout du long. Il n’avait pas de raison d’être autrement que pour rallonger la sauce et faire de l’argent. Ainsi, difficile de retrouver le souffle épique et l’originalité à la fois dans l’aspect visuel et dans l’univers dont bénéficiait le premier. Le résultat parait divertissant mais vain. Reste en plus un problème, bien plus lourd pour le métrage, c’est-à-dire l’influence de Miller sur le discours sous-jacent. L’auteur ayant amorcé dans sa bibliographie un tournant ouvertement raciste et xénophobe – Holy Terror en est l’illustration criante – son scénario transpire de l’opposition Etats-Unis de la liberté (= Grecs) contre le monde arabe de la bestialité (= Perses). Alors que 300 limitait la casse une fois sorti des scènes entre Gorgo et le conseil – Miller n’avait pas encore atteint son niveau idéologique actuel -, La Naissance d’un empire regorge de leçons de morale sur le mot liberté et les Grecs n’arrêtent littéralement pas de le crier...tout le temps. C'est insupportable, et sort le film de son empreinte proto-historique et fantastique. Ce qui menace sans cesse de faire basculer le long-métrage.

Exemple typique de la suite qui n’avait pas lieu d’être, film de tous les excès, La Naissance d’un empire peine à convaincre mais fait bien mieux que ce qu’on aurait pu craindre au départ. Entre divertissement honnête et film d’action décomplexé, le film de Noam Murro ne restera pourtant pas dans les mémoires.

Arrêtons là l’exploitation du filon…

Note : 5.5/10

Meilleure scène : Les éperonnages de la première confrontation

Meilleure réplique : "Vengez-le" 2 commentaires

2 commentaires

-

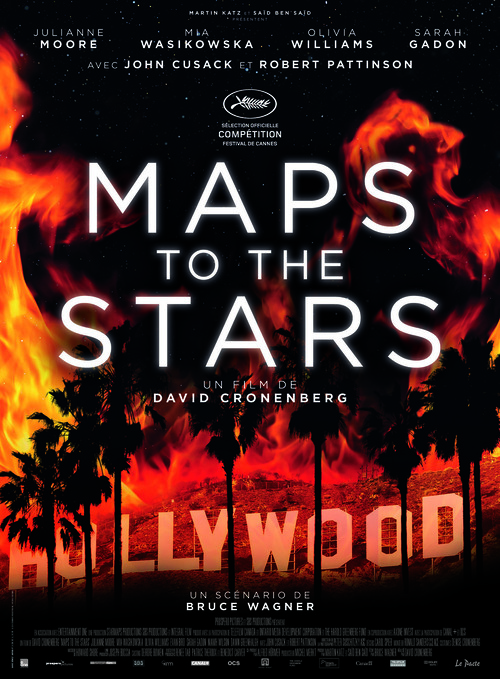

Par Nicolas Winter le 2 Juillet 2014 à 01:29

A l’occasion du Festival de Cannes cuvée 2014, le canadien David Cronenberg présente son dernier long-métrage intitulé Maps to the Stars. Après quelques films en demi-teinte comme l’ennuyeux et verbeux Cosmopolis ou l’inégal A Dangerous Method, le réalisateur choisit de poser sa caméra à Hollywood pour plonger dans le milieu des stars et des paillettes… Pour se faire, il entrecroise les destins d’Havana Segrand, une actrice has-been prête à tout pour retrouver la notoriété de sa mère, Benjie Weiss, un jeune garçon superstar prétentieux incapable de gérer sa célébrité correctement, et Agatha, une adolescente qui vient de débarquer à Hollywood et rêve d’approcher le milieu clinquant du cinéma. C’est lorsque cette dernière entre au service d’Havana que les choses se compliquent et que les chemins se croisent, révélant les fissures d’un tableau trop parfait.

On connaît évidemment la propension de David Cronenberg à étriller les faux-semblants comme dans son excellent History of Violence et son nom moins formidable Eastern Promises. Dans Maps to the Stars, le canadien revient sur ce tableau de prédilection en y ajoutant ses thèmes fétiches que sont le rapport à la chair et la violence. En engageant une pléiade de stars talentueuses, il trouve immédiatement le ton juste. La preuve arrive immédiatement avec Julianne Moore, excellente dans son rôle d’actrice au rebut dont la conscience n’est qu’un lointain souvenir. Vient ensuite la géniale (on n’arrête pas de le dire) Mia Wasikowska incarnant une sorte de double juvénile d’Havana, promit en un sens aux mêmes tourments et déjà marqué par le feu de sa vie d’antan. Cronenberg se sert de ces deux prestations pour opposer jeunesse et déclin, Havana s’affirmant vite comme une épave du star-system, névrosée et souvent délirante, contrairement à la nouvelle génération incarnée à la fois par Benjie et Agatha, déjà contaminée par la folie du milieu, déjà porteur des germes de leur propre destruction.

Mais si Cronenberg élabore un film aussi complexe en apparence que Maps to The Stars c’est pour revenir à un autre de ses amours, le rapport à la chair et à la famille. On comprend ainsi rapidement qu’aucun des trois personnages principaux ne sont normaux. Chacun à leur façon, ils ont été blessé dans leur chair, certains littéralement, comme Agatha et Benjie, d’autres métaphoriquement, comme Havana ou la mystérieuse mère de Benjie, Christina Weiss. En réalité, plus qu’une critique acide et jouissive d’un milieu décadent où le joint et l’alcool circulent chez les bébés stars et où les coups les plus bas sont devenus la norme, Maps to the Stars raconte en filigrane la déchéance physique de ses protagonistes dont la psyché s’effondre sous le poids de leur environnement et de leurs histoires. Ici, la schizophrénie se confond aux penchants psychotiques et se mêle aux penchants incestueux, rejoignant les relents malsain du cinéma de cronenberg en des temps plus lointains (Chromosome 3 par exemple).

Pourtant, c’est aussi un plongeon dans le besoin de gloire qu’effectue Cronenberg dans Maps To The Stars où tous ses protagonistes recherchent, d’une façon ou d’une autre, la vénération et l’adulation. Du petit chauffeur qui se rêve acteur – excellent Robert Pattinson – au « docteur des stars » ridicule au possible lors de ses petites séances avec Havana. Sous ce besoin compulsif se terre pourtant chez Cronenberg un besoin d’être aimé qui contraste avec la solitude désespérée de ses personnages, comme une galerie de bouffons tragiques perdus dans un enfer saturé de paillettes. Le sens aigu de Cronenberg pour filmer la déliquescence de ses acteurs jusqu’à un final aussi brutal qu’inévitable donne également un bref aperçu de l’hypocrisie de ce monde hollywoodien qui, derrière l’écran et les artifices, prend des allures de Sodome et Gomorrhe moderne. Reste une légère déception, ce buzz un peu trop appuyé de Cannes envers la prestation de Moore, certes excellente, mais qui ne constitue pas pour autant la véritable prouesse annoncée par un prix d'interprétation.

Avec ce Maps to the Stars, Cronenberg revient à un meilleur niveau mais encore trop faible en regard d’un History of Violence ou d’un Eastern Promises. Porté par une brochette d’acteurs sublimes et mêlant allègrement décadence et folie, le long-métrage a de sérieux arguments pour lui. De toute façon, rien que pour retrouver le trop rare John Cusack en tête-à-tête avec une Julianne Moore débridée, le film mérite d’être vu.

Note : 7.5/10

Meilleure scène : Havana et Agatha célébrant la mort d’un enfant noyé… 3 commentaires

3 commentaires

-

Par Nicolas Winter le 30 Juin 2014 à 11:49

Cinq jeunes vacanciers s'installent dans une baraque au cœur d'une sinistre forêt. En descendant dans une cave lugubre, les deux garçons de la bande découvrent un vieux magnétophone qui, une fois remis en marche, émet une incantation magique. Laquelle réveille les forces du mal, déclenchant ainsi une horreur sans nom...

Premier long-métrage du jeune Sam Raimi, Evil Dead figure parmi les incontournables du genre de l’horreur. C’est également une figure de proue du cinéma système D. Alors qu’Hollywood prépare un remake sous la houlette de Fede Alvarez, il était plus que temps de voir l’illustre ancêtre… Mais voilà, les années ont passé et le long-métrage a vieilli, vraiment, vraiment vieilli…

Bon, allez, soyons francs, descendre Evil Dead niveau effets spéciaux, acteurs, moyens… c’est un peu comme tirer au fusil-mitrailleur sur un handicapé en fauteuil roulant, c’est peut-être très jouissif mais beaucoup trop facile. Rappelons qu’Evil Dead a été fait par un jeune Sam Raimi, alors totalement inconnu, avec 350.000 à 400.000 dollars de budget sur 3 années. Effets spéciaux maison donc avec ketchup à gogo, marionnettes, carton-pâte et autres animatronics, pas la peine de dire qu’aujourd’hui, le tout fait assez ridicule mais permet de bien appréhender comment faire des choses effrayantes avec trois bouts de ficelle. Certains maquillages restent d’ailleurs relativement convaincant et devaient, à l’époque, faire vraiment peur.

D’autre part, niveau acteur, et en sachant que tous, sauf Bruce Campbell, ont jeté l’éponge avant la fin du film, pas la peine de dire que c’est Campbell qui tire le mieux son épingle du jeu. Mais bon, pas non plus de quoi pavoiser. Les autres acteurs-figurants restent toujours insipides et ne sont pas arrangés par leurs personnages, caricaturaux au possible, et totalement jetables. Les réactions semblent d’ailleurs étranges de même… Tiens, ma copine vient de pousser un hurlement terrible après un bris de glace dans la chambre d’à côté, surtout ne me pressons pas, ce n’est pas comme si y’avait déjà une fille possédée dans la cave… Ou encore la fille qui a peur d’un enregistrement audio mais qui, quelques minutes après, part dans les bois seuls car elle a entendu une chose lui dire « Join Us »… Ben oui. Pourtant tout n’est pas à jeter, toute l’histoire autour du livre des morts et du chercheur ayant redonné vie à un démon fait froid dans le dos, mais malheureusement, le reste n’est pas à la hauteur, ou encore l’excellentissime scène du viol par les arbres.

Le film s’embourbe et sauve un peu les meubles lorsque Ash, interprété par Campbell se retrouve seul à lutter. On peut admirer d’ailleurs l’ingéniosité de Raimi pour terminer son film à grand renfort de mannequins et maquillages en tout genre. Bien sûr, pas la peine de compter le nombre de faux raccords dans le film…on y passerait des heures… Dommage également que la tronçonneuse ne soit pas exploitée ! De plus, la réalisation n’a rien de déshonorante, Raimi redore même le blason de la « vue subjective » à travers les yeux du démon et se permet quelques beaux plans. On entrevoit un tout petit peu le génie de Spiderman dans ces quelques instants. Mais ce premier essai, même si plein de bonne volonté, s’avère un ratage presque total aujourd’hui, et prête souvent plus à rire qu’autre chose.

Film culte pour beaucoup, Evid Dead l’est certainement pour l’obstination de Sam Raimi pour faire un film d’horreur avec presque rien. Mais malgré toute sa bonne volonté et celle de son ami Bruce Campbell, son personnage Ash restant un des seuls bons éléments du film, Evil Dead premier du nom rate le coche...Et donne plus d’éclats de rire que de cris de terreurs.

Note : 3.5/10

Meilleure réplique : « Join Usssss »

Meilleure scène : Le viol par les arbres 5 commentaires

5 commentaires

-

Par Nicolas Winter le 26 Juin 2014 à 21:26

Après un X-men, First Class exceptionnel et en attendant sa suite avec X-Men, Days of the Future Past dirigé de nouveau par un certain Bryan Singer, la 20th Century Fox a décidé d’effacer le spin-off Wolverine, Origins et son échec artistique tout autant que public cuisant. Pour se faire, ils ont engagé James Mangold, un réalisateur décent, et pour s’éloigner autant que possible de l’aîné encombrant, ont positionné ce nouveau volet entre X-Men 3 et X-Men Days of the Future Past. En emmenant toujours Hugh Jackman pour incarner Wolverine – un rôle taillé pour lui de toute façon - James Mangold tente de revenir aux fondamentaux du personnage tout en l’envoyant dans une contrée exotique, le Japon.

Wolverine, hanté par la mort de Jean Grey, vit à nouveau en paria. Sa rencontre inattendue avec Yukio va venir perturber sa retraite. Celle-ci lui propose d’aller au Japon avec elle pour honorer une vieille promesse vis-à-vis de son maître mourant, le vénérable Yashida. Alors que Logan arrive au chevet du vieil homme, celui-ci lui fait une proposition étrange : la mortalité. Lassé par son éternité, Wolverine semble plus que troublé par cette offre mais rapidement Yashida meurt et le X-Men le plus célèbre se retrouve aux prises avec un complot machiavélique.

Les premières minutes du film de Mangold font plaisir. On retrouve un Logan solitaire et torturé, hanté par son passé et par sa condition de mutant quasi-immortel. Mangold installe une belle comparaison entre Serval et l’ours, deux bêtes pourchassés. On sent que le réalisateur a la volonté de ne pas reproduire les erreurs ridicules de son prédécesseur et en cela, le personnage de Wolverine et sa peinture dans le long-métrage évite les écueils. On retrouve bel et bien un Logan comme il devrait toujours être, plus noir, plus charismatique et surtout plus tourmenté. En jouant sur le thème de l’immortalité et de son fardeau pour Wolverine, Mangold a tout compris et, un instant, on s’attend à une vrai grosse réussite. Malheureusement, d’autres points viennent gâcher le tableau.

D’abord, une introduction putassière et hors de propos où Mangold fait se suicider les officiers japonais. Pourquoi ? Aucune idée – en effet, éviter à un bombardier B25 de passer avec un sabre et un pistolet…c’est assez illusoire, pas besoin de croire qu’on a failli, et à ce rythme, vu le nombre de bombardements subit auparavant par le Japon…il ne resterait plus grand monde dans l'archipel. De même, l’énorme proximité avec l’explosion nucléaire aurait dû tuer rapidement Yashida. Rien ici n’a de cohérence. Et ce sera un vrai gros problème durant tout le long-métrage. Notamment à la fin et la confrontation finale où les griffes de Wolverine ne repoussent pas – on se demande pourquoi – ou encore pendant la nullissime scène d’auto-opération à cœur ouvert du X-Men, incroyablement improbable et pas crédible une seule minute.

De même, et au-delà de ces choses imbéciles et bourrées de facilité, Mangold n’est pas capable de vraiment mettre en difficulté son héros. Même privé de son pouvoir, on ne croit jamais au danger qui pèse sur lui, ce qui donne un sentiment de vacuité au film. Un problème récurrent que l’on retrouve dans une histoire d’amour qui semble artificielle et un peu forcée pour le grand public. Enfin, et surtout, ce qu’il manque à ce Wolverine, c’est un vrai méchant. On passera vite sur Vipère, aussi kitsch qu’inutile pour s’attarder sur le fameux Samouraï d’Argent, un adversaire trop froid et trop tardif. En fait, son intervention à la toute fin et son apparence de robot en font juste une sorte de boss mécanique...avant de dévoiler sa vraie identité qui, de toute façon, ne change pas grand-chose. Il va falloir un jour que la franchise Wolverine comprenne qu’un méchant charismatique et mémorable s’installe durant tout un film et non juste à quelques minutes de la fin.

Ces nombreux défauts qui plombent le film s’avèrent d’autant plus dommage que l’opus n’est pas franchement mauvais. Les multiples scènes d’action sont de grandes réussites, notamment celle sur le toit du train, vive, inventive et parfois drôle même si un poil incohérente. Idem pour la relation Yukio-Wolverine, un peu l’occasion manquée du long-métrage tant le personnage de Yukio fait preuve de charisme et d’originalité. Les liens entre l’orpheline et le solitaire avaient de quoi donner de belles choses, notamment en évitant la love-story facile et en bénéficiant de l’excellent jeu d’actrice de la jeune Rila Fukushima. Mais Mangold ne saisit jamais l’opportunité et semble la garder sous le coude pour un prochain volet. Reste pour se consoler une scène post-générique intrigante et réussie mais déjà-vue – les humains veulent détruire les mutants, mais QUELLE SURPRISE !!

Wolverine, le combat de l’immortel avait de quoi séduire par son contexte asiatique et son retour aux sources sur le personnage principal de Logan. Malheureusement, le film se retrouve plombé par de multiples incohérences, le manque criant d’un vrai bad guy charismatique et pire encore, d’enjeux crédibles. Sans être mauvais, le long-métrage de Mangold n'arrive pas à redorer totalement le blason de la franchise, espérons que le prochain saura enfin le faire – en adaptant Weapon X, on peut rêver non ?

Bref, on est loin d'un Days of the Future Past (critiqué ici)

Note : 6/10

Meilleure scène : L’introduction dans la forêt

Meilleure réplique : I’m Wolverine votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 25 Juin 2014 à 21:47

En 2011, la franchise X-Men - la plus vieille aventure de super-héros au cinéma - subit un virage à 180°. Après un décevant X-Men 3 par Brett Ratner, la Fox décide de confier le nouveau volet des mutants à Matthew Vaughn, tout auréolé de gloire par son Kick-Ass. Accompagné par Singer au scénario, celui qui avait si bien entamé la saga, Vaughn accouche d’un film génial porté par une pléiade d’acteurs fabuleux : X-Men : First Class. Malheureusement, Vaughn se retire de l’entreprise et au bout de nombreux rebondissements, Bryan Singer reprend les rênes pour le plus grand bonheur des fans. En adaptant un arc mineur des comics et en continuant dans le même temps l’histoire de jeunesse amorcée dans First Class, Days of The Future Past retrouve son casting flamboyant et ses relations humaines passionnantes. Après une traversée du désert avec le médiocre Jack, Le chasseur de Géants et le méconnu (mais néanmoins excellent) Walkyrie, Singer peut-il revenir à son meilleur niveau et égaler le métrage de Vaughn ?

L’humanité est au bord de la destruction totale depuis que des machines inventées pour traquer les mutants sont devenues incontrôlables. Ces Sentinelles ont réussi à éradiquer tous les surhommes du monde et seule une poignée menée par Magneto et le Professeur X a réussi à survivre. Dans une ultime tentative désespérée, Xavier renvoie Wolverine dans le passé, en 1973, pour changer le cours de l’histoire et empêcher Bolivar Trask de mener à terme son projet de Sentinelles. Mais les choses s’avèrent beaucoup plus délicates que prévues car Wolverine va devoir convaincre le jeune Xavier de la nécessité de son combat et surtout… de coopérer avec son ennemi juré de l’époque, Magnéto.

A l’instar de son X-Men 2, Bryan Singer ouvre ce Days of Future Past par une superbe scène d’action mettant en valeur sa réalisation et le pouvoir d’un mutant particulier. Exit Diablo et bonjour Blink qui possède un don tout droit sorti de Portal et qui se prête merveilleusement à cette introduction grandiose. Virevoltant entre les différents affrontements, la caméra de Singer impressionne et laisse entrevoir que le monsieur est revenu à son meilleur niveau. La suite ne fera d’ailleurs que le confirmer tant la maitrise de l’américain parsème le long-métrage de scène mémorables : L’arrivée de Magnéto et de son stade, la confrontation Mystique-Magnéto et surtout la séquence à la gloire de Quicksilver, totalement jouissive et formellement exemplaire. Singer utilise à merveille le ralenti, oublie le côté racoleur habituel de la chose et s’en sert à la fois pour des questions de lisibilité et de mise en perspective de l’action. Si la scène de Quicksilver constitue un des points d’orgue du film, elle synthétise en même temps nombre des qualités du métrage : Audace, force et intelligence.

Si le film allie passé et futur, c’est bien le premier qui domine de son ombre imposante l’histoire qui se joue devant nos yeux. Singer reprend quelques années après First Class et dépeint un passé désabusé où les jeunes Magnéto et Xavier sont loin de ce qu’ils seront. Le premier se retrouve enfermé et impuissant, et le second se morfond sur son passé. Là où First Class jouait sur le trio Mystique – Xavier – Magnéto en mettant l’accent sur Magnéto, c’est ici sur Xavier que Singer se focalise. Il fait de Mystique un enjeu majeur, son âme devenant le salut du futur, sorte de symbole fort sur un choix auquel se retrouve confronté chaque mutant dans sa vie. Cette orientation fait de Days of Future Past un parfait complément de First Class, tout en mettant en perspective le passé torturé de Xavier. De nombreux spectateurs seront d’ailleurs surpris sur le relatif manque de scènes d’actions (on en compte surement trois d’importance) mais Singer mise sur la première force des X-Men : leur humanité exacerbée. A ce titre Mystique prend ici une importance aussi inattendue que superbe, personnage tragique tiraillé entre deux hommes qu’elle aime, et surtout deux camps qui l’attirent.

Days of The Future Past n’en oublie pas forcément ses personnages secondaires et notamment Wolverine, pas vraiment le point central du film mais qui reste déterminant et que Singer affectionne particulièrement. La surprise c’est le choix de celui-ci pour repartir en arrière alors qu’il est loin d’être le plus adapté. Cette inadéquation produit un décalage subtil dans l’approche bien plus frontale du jeune Xavier mais aussi bien plus intéressante. Elle creuse dans le même temps la relation entre les deux hommes qui n’en finit pas de réjouir. D’autres mutants seront largement moins exploités comme Le Fauve, Tornade ou Kitty… mais sans aucune incidence sur la qualité du film, puisque ce ne sont pas eux qui en constituent le cœur.

Si le film impressionne autant, c’est aussi, et surtout, par ses acteurs, absolument fabuleux et toujours plus impressionnants. On citera inévitablement le génial Michael Fassbender, toujours insolemment bon, ou encore Hugh Jackman presque indissociable aujourd’hui du rôle de Wolverine tant il se l’est approprié au fur et à mesure des films de la franchise ou encore Jennifer Lawrence, sublime, toujours au plus juste dans ses émotions et dans son intensité. Cependant, celui qui vole la vedette cette fois, c’est définitivement James McAvoy, l’écossais qu’on n’a pas vu aussi habité depuis Le Dernier Roi D’Ecosse, et qui compose un personnage de Xavier en plein tourment, pris entre ses dons et son handicap, entre ses espoirs et sa colère. Sa prestation s’avère simplement exceptionnelle et poignante entre toutes. Days of The Future Past profite également de la présence fugace des vieux de la vieille tels que Ian McKellen ou Patrick Stewart, toujours aussi convaincants. Précisons pour ceux qui se le demandent : oui, Omar Sy en Bishop assure, même si on le voit très peu et qu’il reste quasiment muet.

Enfin, et surtout, Days of The Future Past puise sa force dans son audace. Singer sait pertinemment que sa trilogie initiale avait été estropié par le médiocre X-Men 3 de Rattner, sans même compter les deux faiblards spin-off sur Wolverine. Avec ce long-métrage, il arrive malicieusement à retourner la situation et amène petit à petit une sorte de « reboot » de la saga par sa trame temporelle alternative. La conclusion du film ne laisse d’ailleurs aucun doute, Singer a réussi le tour de force de zapper tout ce qui a eu lieu avant First Class pour s’offrir, enfin, la trilogie sublime auquel il aspirait tant. Une situation unique mais salutaire, qu’on espère se voir concrétiser avec le troisième volet de cette seconde trilogie, X-Men Apocalypse.

Le dernier bébé de Singer n’a finalement qu’un talon d’Achille en la personne de Bolivar Trask. Malgré l’excellent jeu de Peter Dinklage, le personnage manque cruellement d’épaisseur et avant tout, de motivations. Ses explications très sommaires sur celles-ci ne suffisent pas et l’on reste un peu perplexe sur ce qui pousse Trask à détruire les mutants…

Bryan Singer l’a fait. Non content de revenir au top de sa forme, l’américain vient de signer rien de moins que le meilleur X-Men de la franchise. Intense, poignant, intelligent, audacieux, surprenant… tout y est, et si les acteurs n’ont pas finis de nous épater, nul doute que le réalisateur non plus. Dire que l’on attend désormais Apocalypse semblerait un euphémisme.

En l’état, Days of The Future Past s’affirme comme l’exact opposé du déplorable Amazing Spider-Man (critiqué ici), un film avec une âme et du respect, un film d’un auteur plutôt que d’un commercial. Précipitez-vous !

Note : 9/10

Meilleure scène : Quicksilver en action

Meilleure réplique : « I don’t want your future, i don’t want your suffering » 2 commentaires

2 commentaires

-

Par Nicolas Winter le 23 Juin 2014 à 22:37

Armé d'une caméra vidéo, un groupe d'étudiants norvégiens se lance à la recherche des mystérieuses créatures qui sèment la pagaille dans la région. Durant leur traque, ils vont découvrir un mystérieux braconnier surnommé le "chasseur de Trolls".

Sorti en catimini l'année dernière tout en ayant fait son petit effet dans les festivals, The Troll Hunter joue dans la veine des Blair Witch et autres Paranormal Activity. Mais ici, point de sorcières ou de fantômes, mais des trolls.

Filmé caméra à l'épaule comme un vrai documentaire (ce qui agacera ceux qui ne peuvent pas encaisser cette façon de filmer), The Troll Hunter fait dans l'originalité. Ni film d'horreur à proprement parler, ni juste un film fantastique, il se positionne au carrefour du documentaire fantastique et du film comique. Le cinéaste André Ovredal (quasiment inconnu) jongle à la fois avec le sérieux d'un vrai reportage, comme si les Trolls existaient avec leurs sous-groupes et espèces spécifiques (une excellente idée de les représenter à l'écran au passage), leurs habitudes et leurs physiologies différant selon les individus, mais aussi avec l'autodérision nécessaire et salutaire à ce genre d'entreprise, le spectateur sourit d'ailleurs de nombreuses fois pendant les péripéties de l'équipe du cinéaste amateur.

Ce qui surprend, c'est que contrairement à d'autres films qui ne montrent rien, The Troll Hunter vous montrera les bêtes en question avec moult détails et au travers de divers techniques filmiques (vision nocturne en tête). De plus, les effets spéciaux assurent au vu du budget, on y croit sincèrement de bout en bout. Et franchement, la première apparition d'un Troll file quelques frissons au spectateur tant les bruitages s'avèrent soignés.

Côté acteurs, tous sont convaincants, avec une mention spéciale pour le chasseur de Troll en question, Oto Jespersen, habité par son rôle et franchement charismatique.Le film se termine sur une séquence impressionnante et referme définitivement sur une bonne note d'autodérision le long-métrage, résumant ainsi ses partis pris. Voici donc une curiosité venue du froid, un film singulier et agréable, jetez-y un œil à l’occasion.

Note : 8/10

Meilleure scène : La première confrontationSuivre l'actualité du site :

Abonnez-vous à la page Facebook

Suivez sur Twitter :

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 18 Juin 2014 à 18:11

En 2012, Sony Pictures rebootait la franchise Spider-Man. En effet, avec la fin de la trilogie signée Sam Raimi en 2007, il était impératif pour le major d’exploiter le personnage sous peine de voir les droits de celui-ci retourner chez Marvel Studios. Inutile, The Amazing-Spiderman s’en tenait au registre divertissement et remplissait relativement bien son rôle. Seulement voilà, il fallait bien continuer cette nouvelle saga et voici donc le second volet, sous-titré en France Le Destin d’un héros (tout un programme !). On savait d’avance qu’il y aurait près de 3 super-vilains dans le long-métrage (ce qui n’est jamais une bonne idée) et qu’en plus le film devrait introduire le future spin-off, Sinister Six. Marc Webb rempile donc et tout le casting du premier opus. Si le viol cinématographique existe, The Amazing Spider-Man 2 peut facilement tenir lieu d’exemple.

Le temps a passé mais Peter Parker coure encore après les mêmes ombres du passé. Outre l’enquête sur la mort de son père, il doit désormais soutenir son ancien meilleur ami, Harry, qui vient de perdre le sien, Norman Osborn. Dans le même temps, il doit apprendre à conjuguer sa relation avec Gwen Stacy et sa vie de super-héros sous les traits de Spider-Man. Lorsqu’un de ses plus fervents fans se métamorphose en un être surpuissant surnommé Electro, Peter doit relever un nouveau défi et sauver, encore une fois, sa ville et ses proches. Mais loin des regards, de nouveaux ennemis s’organisent…

Restons simple. Il existe trois bonnes choses dans ce second volet de Spider-Man. La première, ce sont les effets spéciaux, de très bonne tenue, et qui ne sont que rarement pris en défaut (principalement lors de quelque "trop plein d’images de synthèse"). La seconde, c’est l’alchimie manifeste qui opère entre l’espiègle Emma Stone, sous les traits de Gwen Stacy, et Andrew Garfield. Le couple trouve une certaine fraîcheur et une spontanéité surprenante qui permettent de ne pas tomber dans une trop grande lourdeur ou une redite de l’opus précédent. Enfin, mentionnons la morceau My Enemy lors de l’affrontement sur Times Square, à donner des frissons.

Et…Voila. Le reste donne envie de pleurer…

Dès le début du film, quelque chose cloche. Spider-Man apparait comme un pitre lançant des blagues que même un enfant de 10 ans n’oserait pas sortir, tout en affrontant des méchants encore plus débiles (c’est possible…) avec Le Rhino (qui n’est pas une flèche, c’est vrai, mais quand même) interprété par un Paul Giamatti d’un ridicule effroyable. Mais rassurez-vous, non seulement il y a pire mais en plus le personnage du Rhino est une farce qui apparaît 5 minutes au début et 5 minutes à la fin. Tout, dans ce film, devient prétexte à rire et Spiderman va même jusqu’à siffloter son propre thème musical tout en affrontant ses adversaires (Une sorte de tentative de méta loupé). Webb transforme son personnage principal en demeuré croisé avec un soupçon de d’jeunz tectonique (la coupe de cheveux qui n’a toujours pas changé). Et encore une fois, Garfield peut faire ce qu’il veut, il n’est pas Peter Parker. C’est dramatique de constater encore une fois à quel point il ne colle pas du tout au rôle. Trop "cool attitude", trop skater… Un superbe miscast.

Et puis arrive Electro, d’abord avant sa transformation, Jamie Foxx apparaît comme une sorte d’Edward Nigma de Schumacher (avec tout le kitsch que cela implique) et se trouve presque aussi ridicule que le pauvre Giamatti. Une fois devenu un super-vilain, les choses s’améliorent nettement et il devient aussi bad-ass qu’il était risible auparavant. Son personnage, aux énormes possibilités sur le plan scénaristique, n’est pourtant jamais exploité… Webb lui fait faire deux combats et…Voilà. Basiquement, il n’aime pas Spider-Man qui ne l’a pas assez considéré et puis il veut de l’électricité (et pas du 220 volts). Il est désolant de voir un tel gâchis, surtout si c’était pour nous balancer le Dr Kafka (mais oui, mais oui…que voulez-vous, quitte à se foutre du monde) ou pour privilégier la relation Harry – Peter.

Cette dernière, c’est l’anti-thèse parfaite de celle qui a été patiemment construite durant 3 films par Raimi. Peter rencontre Harry chez lui, « Oh tiens mon meilleur ami » (Cool, ça fait 2 secondes qu’ils se sont vus et Peter n’en avait jamais parlé) et on passe à l’étape, « Dis, mon père m’a dit que j’étais mourant, tu pourrais demander à Spider-Man de m’aider », pour finir rapidement à « Tiens si je m’injectais un truc bizarre pour buter ce connard de Spider-Man ». Tout est expédié. On ne comprend pas pourquoi la relation évolue ainsi, tout est téléphoné, on croit autant à l’amitié Harry – Peter qu’en la sincérité de Poutine sur son amitié avec les Ukrainiens. Un désastre que même tout le talent de DeHaan ne peut sauver. Pour faire court, on se fout totalement de leur relation…Jusqu’à ce final douloureux avec THE événement qu’attendaient les fans de Spidey, à moitié loupé…la faute à la réalisation de Webb.

Parce que, non content de rater ses méchants, son héros et son histoire, Webb sabote régulièrement sa réalisation. Si, comme pour le premier, il n’arrive jamais à insuffler un souffle épique dans les séquences où Spider-Man se balade entre les immeubles, il case des ralentis totalement hors de propos dans ses scènes d’actions. Le meilleur exemple ? La scène de Times Square, pourtant la plus réussie du film, dynamique, intense et… STOP, ralenti de 2 minutes….montrons que Spiderman sauve les gens…et Hop on reprend… Pourquoi ? On ne sait pas. Et puis on finit par Spiderman avec un casque de pompier (si vous n’avez pas compris, c’est normal.) Il fera la même chose pour la scène finale avec Gwen Stacy (sans le casque de pompier)… tout en la transposant en intérieur au lieu de la laisser sur le pont…Sans aucune raison encore….

Ajoutez encore une façon abracadabrantesque de faire progresser l'intrigue – Peter, le père mort, re-Peter, Harry, Gwen, tiens Re-Père Mort…- et l’on n’a vraiment rien à tirer de ce second volet.

Non, franchement, On sort en colère de la salle. D'habitude, on pourrait juste en rire, mais quand on voit la qualité de Spiderman 1 et 2 de Raimi (Le 3 était bancal mais renfermait encore plein de bonnes choses), et que l’on sait que l’on va encore en bouffer 2 volets et 2 spin-off, il y a de quoi pleurer. Avec un peu de chance, Sony va être racheté par Disney (vu les difficultés financières qu'ils ont) et on corrigera le tir...Mais là. Bon sang, quel gâchis !

C’est surtout le souvenir de l’œuvre de Raimi qui accentue ce triste bilan... Son héros arrivait à être terriblement humain et fragile, à être drôle dans ses maladresses, à être touchant dans son histoire avec Mary-Jane, et toute cela sans jamais mettre des blagues de niveau 0 au moindre petit affrontement. Il avait compris que ce n’était pas les FX qui faisaient le film mais l'âme qui l’animait, la galerie de personnages qui l'habitait (Harry-Norman-Peter-MJ, une des plus grandes réussites, si ce n'est la plus grande du film de super-héros). Là Marc Webb fait de la merde, mais c'est joli à voir. Et on peut parier que ça va marcher.

Voilà pourquoi The Amazing Spider-Man 2 donne envie de pleurer.

Pas besoin donc de longue conclusion, Ce Destin d’un Héros est un film à éviter, un des plus mauvais films de super-héros depuis longtemps et la promesse d’une longue traversée du désert pour le Tisseur.

Note : 2/10

Meilleure scène : L’affrontement de Times Square

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Nicolas Winter le 16 Juin 2014 à 21:50

Icône cultissime du cinéma asiatique, Godzilla avait déjà connu les « honneurs » d’une adaptation à l’occidentale. Roland Emmerich s’y était essayé mais n’avait accouché que d’un gentil nanard, très sympathique autour d’un bol de chips entre potes, et bien plus comique que dramatique (on pense notamment à l’équipe de français de Jean Reno, joyeuse caricature hilarante). Autant dire que l’idée de recommencer la chose n’enthousiasme guère. Pourtant, c’est un jeune réalisateur prometteur, Gareth Edwards, l’auteur de Monsters, un film apocalyptique atypique, qui a emporté la mise et a étonnamment réussi à nous mettre l’eau à la bouche. En plus des bande-annonces stylisées et impressionnantes, l’anglais a réussi à réunir un casting diablement excitant. Véritable succès au box-office, le film n’a cependant pas fait l’unanimité dans le milieu de la critique.

Joe Brody et sa femme vivent au Japon en tant que consultants pour une centrale nucléaire. Ils élèvent paisiblement leur fils jusqu’à ce qu’une catastrophe survienne à la centrale et que la zone soit déclarée inhabitable. Bien des années plus tard, Ford Brody, le fils, a grandi. Il est rappelé par les autorités japonaises au sujet de son père qui a, encore une fois, tenté d’infiltrer la zone interdite. Joe est convaincu que l’incident n’avait rien de naturel et qu’une « chose » a fait s’écrouler le complexe. Alors que les Brody tentent de découvrir la vérité, l’armée s’alarme de la réapparition d’une ancienne menace qu’ils croyaient disparue.Pendant près de trois quarts d’heure, Godzilla semble promettre énormément. Gareth Edwards filme avec brio ses protagonistes et distille patiemment le mystère autour de la catastrophe. Bien qu’il n’évite pas les clichés avec la cellule familiale américaine typique, son sens pour la montée en puissance des événements fait des merveilles. Jusqu’à la grande découverte de ce qui se trame dans la zone contrôlée par les militaires, le métrage remplit parfaitement son rôle de divertissement de qualité. A ce titre, Bryan Cranston, même s’il dispose d’un temps congru à l’écran, s’affirme facilement comme le meilleur acteur du casting, et cela malgré un manque d’originalité certain dans la présentation de son personnage et surtout sa fin « expéditif ». C’est là que l’on comprend que si, même avec ces défauts, Cranston constitue un des sommets du film…le reste doit s'avérer bien décevant.

A compter de la révélation du MUTO et du début de l’action, Gareth Edwards jette simplement son scénario et ses acteurs à la poubelle. Comme ça, d’un coup, d’un seul. On enchaîne les incohérences grandes comme des montagnes et les facilités scénaristiques les plus improbables. L’histoire devient confuse et totalement insipide…tout ce qui reste, c’est en fait l’affrontement des monstres et l’arrivée de Godzilla. Sur ce sujet, Edwards met le paquet et se fait plaisir. Sa caméra capture magnifiquement les monstres et le réalisateur sait parfaitement jouer avec le spectateur pour à la fois mettre l’eau à la bouche en en montrant le moins possible et pour mettre la créature mythique en valeur dans le même temps. Le procédé marche du tonnerre et, en somme, tout ce que l’on retient du reste du métrage tient dans la réalisation superbe du britannique qui enchaîne des tableaux saisissants de beauté crépusculaire débridée (le saut HALO, une véritable merveille, l’arrivée de Godzilla ou encore l’affrontement dans un San Francisco en ruines) avec des combats réellement impressionnants.

Malheureusement, Edwards gâche toute la beauté formelle de son film par son scénario inexistant et stupide… Entre le second MUTO mis par les militaires dans la décharge de déchets nucléaires – alors que la bête se nourrit de nucléaire justement ! – et la récupération de la bombe atomique à San Francisco alors que ce sont les militaires eux-mêmes qui l’y ont amené – ils sont très intelligents quand même -, on patauge dans l'imbécillité. Comme l’histoire n’existe que pour voir des monstres s’affronter, les personnages humains s’avèrent rigoureusement inutiles. D’où l’immense sentiment de gâchis : Pourquoi un tel casting pour en faire ça ? Aaron Taylor-Johnson ne sert à rien, se contente de suivre le mouvement, le spectateur n’éprouvant aucune empathie pour un personnage totalement bâclé…et encore, il faut voir le rôle d’Elizabeth Olsen et de Ken Watanabe, deux immenses acteurs confinés pour l’une à un néant absolu (elle ne fait rien, mais juste rien…à part manquer un appel sur son portable alors qu’elle devrait être rivée dessus…) et l’autre à répéter en boucle des phrases stupides et permettant simplement d’opérer une justification « magique » à l’arrivée de Godzilla dans l’affaire (« Il vient rétablir l’équilibre ! »…euh dans la Force ?). Tout ce concentré de talent pour l’ignorer…une honte. On pourrait croire qu’Edwards allait délivrer un message sur le nucléaire ou l’écologie pour se rattraper, mais non…rien…rien du tout. Le nucléaire n’est qu’une ficelle scénaristique facile et déjà vue partout ailleurs à toutes les sauces.

Que dire en conclusion ? Godzilla pourrait devenir dans les années à venir l’exemple typique du film raté. Magnifique sur un plan formel et totalement ridicule sur son scénario et ses acteurs. Evidemment, le spectateur aura son compte de scènes iconiques mais le film en lui-même reste toujours creux, insipide et anecdotique. Là où Pacific Rim alliait un gigantisme hallucinant avec un sens épique certain tout en recyclant des archétypes pour offrir un divertissement de qualité, Godzilla prend le pari de ne se concentrer que sur quelques scènes spectaculaires et de jeter le reste à la poubelle. Un énorme pétard mouillé en somme et une douche froide sur les promesses entrevues chez Gareth Edwards.

Note : 3/10

Meilleure scène : Le saut HALO au-dessus de San Francisco. 5 commentaires

5 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Regardez les étoiles